財閥解体に狙いを定めた占領軍

ポツダム宣言受諾によって日本の敗戦が確定したあと、敗戦処理で乗り込んできた連合国軍は、矢継ぎ早に日本の政治・経済の骨格に改革のメスを入れる。「農地改革」、「労働改革」そして「財閥解体」である。日本の軍国主義を跋扈(ばっこ)させた旧体制を、米国流の「民主主義体制」に改革するというのが、改革の看板だった。しかし、改革を主導した米国の真の狙いは、別なところにある。日本の軍事拡大主義を支えてきた経済力を米国の支配下におき、二度と米国への挑戦を企図できないように壊滅させることにあった。

とりわけ、財閥方式による経済活動の寡占への憎しみは強い。日米激突の要因の淵源は、中国大陸での経済利害の衝突であった。軍事衝突として表面化した日米決戦だが、その実態は経済衝突の延長線上にあった。現在の米中衝突と同じ構図だ。

戦前日本の強大な経済力は、閉鎖的に資金を管理する創業家とその取り巻きが、持株会社を拠点に独占的にいくつかの製造業、商社を横断的に支配していることにあると米側は見ていた。

大戦中から周到に準備を進めてきた連合軍側は、占領政策が始まるや、三井、住友、三菱など十大財閥について、解体計画の提出を強要する。内政不干渉の建前から、あくまで自主的に解体を申請させる方式を取ったが、事実上の強制命令だった。

いち早く解体を宣言した安田の戦略

財閥側は、敗戦国として軍需産業の解体だけは覚悟していたが、持株会社に手を突っ込まれ、創業家の追放と創業家系の役員の排除までは想像しておらず、大混乱に陥る。先にも触れたが、三菱の総帥・岩崎小弥太は、「三菱は軍部官僚と結んで戦争を挑発したことはない」と最後まで抵抗する。言葉には出さなくても、各社とも思いは同じだった。

こうしたゴリ押しの内政干渉への対応に財閥各社が消極的だった中で、安田財閥は、敗戦から2か月後の1945年(昭和20年)10月18日に持株会社である安田保善社の解散を声明する。他社もこれに追随することになる。各社とも、日本が主権を取り戻したあかつきには、解体された企業群を再結集させる目論見があったのだろう。しかし、安田の判断は違った。

不満を唱えるより、新時代の戦後スキームに合わせて、新たな発展戦略を取る方が得策、今が好機と捉えていた。

「経済主流取引」で新たな枠組み

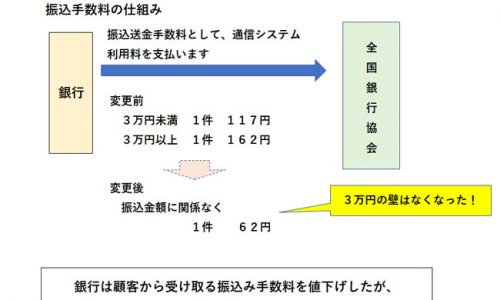

富山出身の安田善次郎(やすだ・ぜんじろう)が創業した安田財閥は、安田銀行(戦後、富士銀行を経て現みずほ銀行)を中心に金融業一本で成長してきた。もちろん疲弊した融資先の製造業種を傘下に取り込んだが優良企業は少なかった。あくまで中心は、銀行、信託銀行、損保の経営にあった。

財閥解体後、三菱、住友は、銀行を中心に戦前の傘下企業の再結集に腐心するが、安田は企業の再結集に動かず独自の路線をとる。1948年に安田銀行は富士銀行と改名し、圧倒的な店舗数を背景に大衆からの預金獲得に注力する。三菱、住友銀行が、旧傘下の有力企業に融資して結びつきを強化する中で、富士銀行は、優良企業を選別してメインバンクとなり、共に成長する戦略に打って出た。

時々の経済情勢に応じて、経済舞台の中央で踊る企業を銀行として主体的に選ぶ。メーンバンクとしての融資先は、日本鋼管、日本セメント(旧浅野財閥)、大成建設(旧大倉財閥)、日産自動車、日本油脂(旧日産コンツェルン)、昭和電工(旧森コンツェルン)など錚々たる優良企業が並ぶ。

「経済主流取引」と名付けられた新戦略は、旧財閥グループの枠組みを超えた「芙蓉グループ」に成長する。財閥グループ再結集ではなく、新たな優良企業グループの創設は、時代の変化に応じた逆転の発想による成功だった。

しかし、1990年代にバブル経済が崩壊すると富士方式も神通力を失っていく。取引先の優良企業の倒産劇が相次いだ。

時代変化に合わせた経営の「永久革新」ほど難しいものはない。

書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com

※参考文献

『日本の15大財閥 現代企業のルーツをひもとく』菊地浩之著 平凡社新書

『財閥の時代』武田晴人著 角川ソフィア文庫

『財閥のマネジメント史』武藤泰明著 日本経済新聞出版