社長の決算説明が銀行との信頼を築く

会社は、資金提供を受ける銀行に対して、財務状態を定期的に報告しなければなりません。

決算が終わったら、銀行に決算書を提出し、社長と財務担当者が決算の内容について説明します。

銀行員は決算書を見れば、業績や財務の概要は把握できますが、具体的な商売の中身やビジネスの実態まではわかりません。

社長が、事業活動の経緯やその成果を説明し、今後の事業への取り組み姿勢を誠実に伝えることで、銀行との良好な取引が継続されていきます。

そこで今回は、銀行に対する決算報告の仕方について、説明します。

銀行に決算の内容をどこまで詳しく報告していますか?

好調事業の成果をアピール

社長が銀行への決算説明の場で、「では決算の概要をご説明します」と、決算書の数字を順に読み上げるのは少し残念なやり方です。

ただ「売上が伸びています」と言うだけではなく、好調な業績の数字の根拠となった事業戦略や市場動向などをセットで語りましょう。

まず、会社の成長や利益を生み出している事業について重点的に伝えることが大切です。

単なる売上アップではなく、戦略的な取り組み(販売力増強、新商品サービス展開)と、今後の拡大余地を示すことで、銀行側に「一時の増収ではなく継続性が高い成長」と認識させられます。

例えば、「主力商品の営業担当を3人増員した成果です」とか、「協力会社を5社増やして受注体制を強化しました」、「リピート率が前年比120%と定着しています」など具体的な活動成果を数字で話すと、相手の納得感を得やすくなります。

また、会社の成長性に関して、新規顧客数や客単価の増加、粗利益率、営業利益率の向上を示すことで、事業の好調さを客観的に伝えることができます。

具体的な施策が成果に繋がっている点を強調することで、会社の戦略性と実行力をアピールできます。

銀行側は、将来性のある事業にこそ、積極的に融資を検討したいと考えます。

会社の強みを数字でアピールしていますか?

不採算事業の原因と改善への道筋を示す

企業経営において、すべての事業が順風満帆とは限りません。

もし不採算事業がある場合、それを隠すのは長い目で見て、得策ではありません。

ただし、「社内の体制が整わなかった」「顧客の理解が得られなかった」と失敗談で終わらせず、具体的な改善策を提示しましょう。

赤字を出してしまった理由と、その反省を踏まえた具体的な対策(数値目標を含めて)を伝えることで、「この会社は失敗から学び、改善できる」と銀行に安心感を与えます。

次に、収益性が低い事業については、問題点を認識して社内で原因を分析し、それに対する具体的な改善施策を検討していることを説明します。

例えば、販売が減少傾向にある事業の改善策として、新規販売チャネルの構築や広告予算の増加を計画していることを補足します。

具体的に「既に新しいマーケティング戦略を導入していて、その効果が次の四半期で現れる予定」といった将来見通しを伝え、相手の不安を払拭しておきましょう。

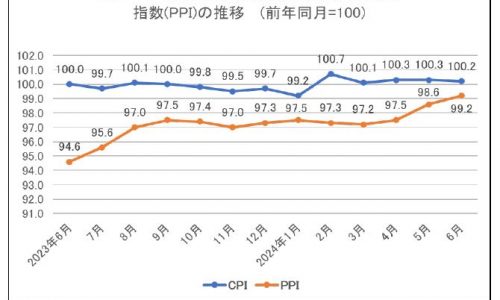

物価高により原料費が値上がりして、中小企業経営が厳しくなっていることは、銀行側も理解しているので、原価率への影響をしっかりと説明したうえで、コスト構造を見直して努力している姿勢を示しましょう。

また、社員の生活を守るために賃上げした結果、人件費の負担に苦労しているとこぼすだけでなく、IT化などで労働生産性の向上に取り組んでいることも伝えてください。

重要なのは、不採算事業の現状を率直に認め、その原因を分析し、具体的な改善策を実行しているという事実を示すことです。

「現状を打破しよう」という強い意志と具体的な行動を社長が示すことで、銀行からの信頼を得ることができます。

場合によっては、事業規模の縮小や撤退も視野に入れているという判断を示すことで、冷静な経営判断ができる会社であるという印象を与えることができます。

会社のピンチをどうやったらチャンスに変えられますか?

財務課題をオープンにして改善姿勢を見せる

社長の決算報告は、今後の銀行融資の姿勢を左右する最も重要な要素の一つです。

単に過去の数字を報告するだけでなく、その数字が示す課題を社長がどのように認識し、会社としてどのように向き合っていくのかを明確に伝えましょう。

財務体質に課題がある場合は、銀行から指摘される前に、社長が自らオープンにすることで逆に信用を得られることが多いです。

特に「資金繰り」や「借入依存度」については、現状認識と改善意志を明確にしておきたいところです。

財務面の課題については、誠実な姿勢で向き合うことが信頼を築く鍵です。

単なる問題報告ではなく、「なぜこうなったか」「どうリカバリーするか」まで話すことで、銀行員に「この社長は数字を把握し、先を見据えて動いている」と思わせられます。

例えば、資金繰りが厳しい場合は、「仕入を適正化して在庫回転日数を5日短縮するように手を打っている」など、具体的な数字を用いて改善策を説明します。

また、借入金残高が高止まりしている場合は、金融機関ごとの借入状況を正直に伝え、「毎月のキャッシュフローで着実に返済し、今後2年間でコロナ緊急融資分は完済予定です」と具体的な返済計画を提示して安心感を与えます。

一方で、自己資本比率を経営管理指標に設定し、「次の決算までには自己資本比率30%を達成する見込みです」と、財務体質の改善に真摯に取り組んでいる姿勢を示します。

社長から先に、借入金の返済計画と財務体質の健全化対策を銀行側へ伝え、今後の資金協力の要請につなげていきます。

会社の財務改善への意気込みを、銀行にどのような態度で示しますか?

決算内容に情報をプラスして会社の将来像をイメージさせる

今回は、銀行に対する決算報告の仕方について、説明しました。

ポイントは次の3つです。

- 好調な事業は数字と戦略背景をセットで語る

- 不採算事業は原因分析と具体的な改善策を提示する

- 財務課題は現状認識と目標指標を明確にする

銀行への決算説明において最も大事なのは、過去の実績だけでなく、未来に向けた安心感をどう伝えるかです。

表面的な数字の説明だけでなく、好調事業の成長ストーリー、不採算事業からの学びと改善への道筋、財務課題への真摯な向き合い方を具体的な数字と経緯を交えながら語ることが不可欠です。

決算報告と同時に借入金の相談をする際は、過去の実績(決算書)の説明の後に、現在の財務状況(月次試算表、資金繰り表)と、今後の見込み(投資計画、事業計画書)を示して会社の将来像をイメージしてもらい、好条件での融資を引き出してください。

数字とストーリーで会社の将来像を銀行に語っていますか?