概念と対概念をセットで考える重要性

何かについて考えるとき、必ず対概念をもってくる。概念と対概念をセットで考える。対概念のない概念は本物の概念ではない――僕がそう思うようになったきっかけは、学生のときに勉強した「取引コスト」という経済学の理論だ。オリバー・ウィリアムソン『市場と企業組織』という本でそれを知り、グッときた。

取引コストとは何か――見えないコストの正体を理解する

取引コストという概念を鍵にして、さまざまな経済現象を普遍的に説明するのがウィリアムソンの理論だ。あらゆる経済取引には取引コストがかかる。株を買うとき、買い手は株価に株数をかけた金額を支払うが、そのほかに手数料がかかる。この手数料が素朴な取引コストの例だ。

さらに抽象化して考えてみよう。自分が求めているものを一番安く買いたい。そのためには情報収集にお金や時間がかかる。場合によっては、取引に際して契約を交わす。だとしたら、法律家に契約書を作ってもらわないといけない。契約したあとも、それがきちんと履行されているかどうかをモニターしなければならない。これらはすべて取引コストとなる。商品やサービスそのもののコストではなく、それらを手に入れるための取引に必要なコストの総称だ。

取引コストは、当たり前ですが、損益計算書の品目にはない。あくまでも概念だ。だからこそ非常にいろいろな物事を説明してくれる。全然関係ないと思っていたもの同士が、取引コストという補助線を引くとことごとくつながっていく。

市場と組織――対概念が示す選択の原理

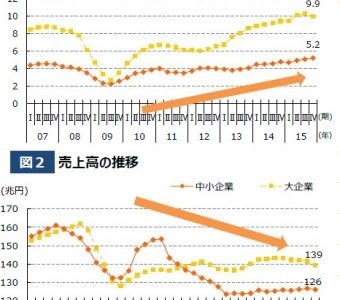

その真骨頂が、「経済取引がどういうときに市場というメカニズムを使って、どういうときに組織というメカニズムを使うのか」を取引コストで説明できるという議論だ。さまざまな状況において取引コストが安いほうを人間は選ぶ。

組織の対語はひとつには個人だが、組織は個人の集合だ。対概念というよりも含む・含まれるの関係にある。取引コストの理論は組織の対概念を市場だと考える。市場でないものが組織であり、組織でないものが市場であるということだ。

市場の失敗と組織の失敗――お互いを補う関係

株式市場に代表される市場では、価格シグナルによって取引が決まる。しかも参入・退出が自由。いつ株取引するかは、まったくその人の自由にゆだねられている。一方、組織では、ある特定の主体――会社なら経営者が意思決定し、指示し、基本的には従業員みんながそれに従う。メンバーシップも市場と比べればずっと長期継続的だ。

経済学を勉強した人は「市場の失敗」という話を聞いたことがあるだろう。ある種の活動については市場メカニズムが機能しなくなってしまう。例えば、警察業務を民間企業がやっている国はほとんどない。仮に警察業務を全部民間企業に任せた場合、業務が上手く行っているのかをモニターするのにものすごく高い取引コストがかかってしまう。だから、政府という組織自らやったほうがいい。

「組織の失敗」もある。例えば、今まで政府がやってきたある仕事に対して、「それ、民間企業に任せたほうがいいんじゃないの?」という声が挙がる。これが組織の失敗だ。取引コストという補助線を引くことで、まったく別々に見えていた市場と組織が実は連続した次元の両極になっている。概念と対概念の関係になっている。

会社組織はなぜ生まれるのか――市場を超えるメカニズムの必然性

そう考えると、なぜ会社組織というものができたのかという根本的な問いの答えが見えてくる。すべて市場に任せているという状況だと、いろいろな問題が起きてくる。それを克服するために、会社ができた。これが取引コストの理論による説明だ。

例えば、職人同士が一人ひとりバラバラに仕事をして、それぞれがつくった商品を市場で売り買いして商売を成り立たせていると仮定する。どんどん大規模かつ複雑になってくると、さすがに個人同士の取引ではやっていけなくなる。上司と部下という指揮系統を持った単純な階層組織が生まれる。さらに、それぞれの機能を担当する組織がバラバラに動くと、これまた取引コストが大きくなるので、垂直統合が進んでいく。販売しかしていなかった会社が生産も手掛けるようになる。開発しかしていなかった会社が生産・流通まで手を広げる。

こうして、会社という大規模組織が誕生した――取引コストというレンズ一発で、会社がどうやってできたのかという、とんでもなく深い問題が説明できてしまう。「会社って何だろう?」と考えるときに、市場という対概念を置くと会社の本質がよくわかる。「市場主義は良くない」とか、「市場は効率的だからなるべく市場に任せよう」という意見もある。どちらにせよ、組織という対概念を置いて考えることで、市場の意味や意義がよくわかる。

市場という「概念」と、組織という「対概念」。その間をつなぐ取引コストという「次元」。この3点セットが知的な思考の基盤であり、こういう考え方ができるかどうかが知的な能力の正体なのではないか。僕はそう考えている。