現在、IT(Information Technology=情報技術)と言えば、スマホ(スマートフォン)が全盛である。

モバイル(Mobile=移動体通信)技術によって、一昔前には夢だった、

「いつでも、どこでも、だれとでも」つながれる、ユビキタス(Ubiquitous) 社会が実現した。

しかし、100年にわたるコンピュータの歴史を振り返れば、

技術的には単なる旧来型のコンピュータを小型化したに過ぎない。

それでは、次世代のコンピュータとはどのようなものか?

そのキーワードは、「コグニティブ・コンピューティング」(Cognitive Computing)である。

「Cognitive」とは「経験的知識に基づく」「認知の」という意味で、

「コグニティブ・コンピューティング」とは、コンピュータが自ら学習し、考え、

瞬時に膨大な様々な情報源から大量のデータを統合し分析することができるシステムだ。

この次世代のコンピュータ技術をリードしつつあるのは、

やはり、1952年に世界に先駆けて初の商用プログラム内蔵式コンピュータを発売した、

IBM(International Business Machines Corporation)である。

言わずと知れた、トーマス・ジョン・ワトソン・シニア(Thomas John Watson, Sr.)が

初代社長を務めた同社は、

コンピュータ産業の黎明期からコンピュータ技術の開発と革新に携わり、

現在でもIT業界の世界的トップ企業である。

パソコン(パーソナル・コンピュータ)、コンピュータ言語、オペレーティングシステム、

ハードディスク、フロッピーディスク、プロセッサーといった、

基礎的なコンピュータ技術のほとんどはIBMが開発した。

現在に至るまで基礎的技術の研究開発に力を入れ続けており、

同社のワトソン研究所やチューリッヒ研究所からはノーベル賞受賞者を何人も輩出している。

1993年~2008年の16年間、アメリカにおける特許取得件数は連続トップだった。

はたして、「コグニティブ・コンピューティング」が切り拓く、新たなIT時代とは

どのような世界なのだろう?

◆驚愕!ヒトの脳のように自ら学習する「コグニティブ・コンピュータ」

日本IBMは、2013年の4~5月、仙台、名古屋、大阪、福岡の4か所で、

各地域の産官学のリーダーを招き、

「IBMリーダーズ・フォーラム2013 Spring」を開催した。

2012年5月に日本IBMの社長に就任したマーティン・イェッター氏と

IBMの技術陣がフォーラムで語った話は、驚愕すべきコンピュータ社会の未来像だった。

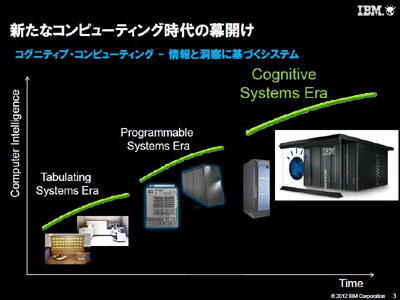

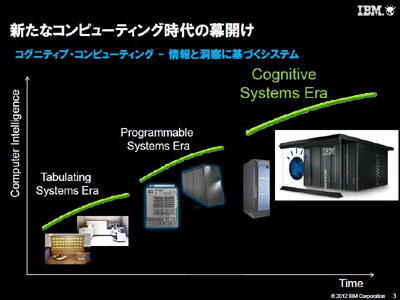

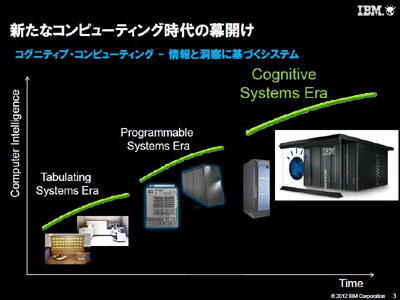

現在、IT社会の根幹を成すコンピュータ技術は、3段階目の新時代に突入しつある。

コンピュータは、

第1世代 Tabulating Systems Era

第2世代 Programmable Systems Era

第3世代 Cognitive Systems Era

と進化を遂げつつあるのだ。

第1の時代は19世紀後半から1950年代までの作表機(タブレーター)の時代。

第2は現在まで続くプログラム可能なシステムの時代。

現在のPCやスマートフォンはそれを小型化したに過ぎない。

訪れつつある第3の時代は、コンピュータのシステムが、自ら学習し、考え、

大量なデータを様々な情報源から収集して統合し、瞬時に分析する時代だ。

この新たなコンピュータのシステムを、「コグニティブ・コンピューティング」と呼ぶ。

「cognitive」とは「経験的知識に基づく」「認知の」という意味で、

言わば、人工知能(Artificial Intelligence=AI )が、ヒトの脳のように、

自ら学び考える時代が来つつあるのだ。

ヒトの脳は、2リットルのペットボトルよりも少ない体積しかなく、

しかも、25ワットの電球よりも少ないエネルギーで作動する。

複雑な仕事をこなしながら、必要な情報をいつ、どのくらいの期間保存するかを

自立的に算出することさえできる、究極のコンピュータだとも言える。

第2世代の今日のコンピュータは、

基本的には半世紀近く前に設計された仕様がベースになっている。

いかに省エネ技術が進み、記憶容量が増えても、

すさまじい速度で拡大し続ける現代社会の情報の増加を上回るスピードで、

コンピュータにタスクを実行させることはできない。

コグニティブ・コンピュータは、ヒトの脳の能力を模倣し、

感覚、知覚、行動、相互作用、認知などの瞬時に様々な情報源から

大量のデータを統合し、分析する。

言わば、今日ある「左脳型」コンピューターではなく、

ヒトの脳により近い「右脳型」コンピュータなのだ。

コグニティブ・コンピュータのプログラミングは、

人間の技術者が設計する従来型のコンピュータのプログラミングとは異なる。

コグニティブ・コンピュータは、ヒトの脳のシナプスと構造的な柔軟性を模倣している。

コグニティブに、経験を通して自ら動的に学習する。

物事の間の相関関係を見つけ、仮説を立てて記憶し、結果から学び取る。

つまり、置かれた環境下における経験や相互作用について自ら学び、課題に解答するに連れて、

徐々に自分自身でプログラムを見直す能力を持っているのだ。

◆人間と自然言語で対話し、学び、考えるスーパーコンピュータ「ワトソン」

では、そんなコンピュータが、SFや夢物語ではなく、本当に存在しているのだろうか?

それが既に存在しているのだ!

2009年4月に発表された、人工知能を搭載したスーパーコンピュータ「ワトソン」(Watson)だ。

ワトソンの名はIBMの事実上の創立者であるトーマス・J・ワトソンから取られた。

2011年2月16日は、コンピュータの進化に関する歴史的な1日となった。

アメリカの人気クイズ番組「ジョパディ!」(Jeopardy!)に、「ワトソン」が挑戦し、

アメリカを代表するクイズ王たちに2ゲームを通じて勝利したのだ。

「ジョパディ!」は、歴史、文学、科学など幅広いジャンルを扱うクイズ番組として全米で親しまれている。

出場者は短時間のうちに正確な解答を出すために、質問に含まれる微妙な意味、風刺や謎掛けなど

複雑な要素の分析をしなければならない。

従来のコンピュータは、人間のように、さまざまなニュアンスを含む自然言語を

正確に理解することができなかった。

「ワトソン」は、人間にしかわからなかった自然言語の処理技術を

さらに進化させることを目的に設計された。

「ジョパディ!」で出題されるような、バラエティに富む複雑な問いに対して、

100万冊の本を読むのに相当する、自然言語で書かれた百科事典や書籍など

2億ページ分ものデータ情報を分析し、短時間で最も適した解答を導き出すことを可能にした。

この研究開発プロジェクトには、IBMの東京基礎研究所からも2名の研究者が参加し、

同社のグローバルな技術力を結集して創り上げられた。

インターネットに接続するしないにかかわらず、人間の脳のように自己完結しているシステムだ。

しかし、人間の脳と同様に、自ら学び、考えるコンピュータなのだ。

人間と自然言語で対話し、人間から学ぶこともできる。

「ワトソン」の誕生は、まさに「コグニティブ・コンピューティング」と呼ばれる

第3のコンピュータ時代到来を告げる歴史的事件だ。

◆コンピュータが人間の真のパートナーとなる日

瞬時にさまざまな情報源からの大量のデータを統合、分析できる「ワトソン」は、

既に実社会で活躍し始めている。

特に医療分野で成果は目覚ましい。

膨大な最新の医療情報を学習し、患者ごとに最適な治療方針を医師に提案するのだ。

中でも、ヒトの死因ナンバー1のガンの研究で応用されており、

既に世界のガンに関する医療データの約8割を「ワトソン」が処理している。

「ワトソン」のような「コグニティブ・コンピューティング・システム」は、

迅速で正確な医療診断支援、薬物間相互作用の検査、弁護士や裁判官による過去の判例の参照、

金融分野の仮説シナリオと法令順守など、さまざまな分野への応用が期待されている。

また、自然言語で問われた質問を理解して、文脈を含めて質問の趣旨を理解し、

大量の情報の中から最適な回答を選択・回答する技術は、

顧客の問い合わせに素早く適切に対応することが求められるオンラインのヘルプデスク、

コールセンターでの顧客サービスなどに活用できるに違いない。

2013年5月21日、IBMは、アメリカにおいて、「ワトソン」を使って企業の顧客対応を支援する事業を

スタートした。

まず第1弾として、ロイヤル・バンク・オブ・カナダ、アメリカ調査会社最大手のニールセンなど

複数の企業が試験的に導入を開始した。

顧客の問い合わせに、「ワトソン」が直接答えるスマートフォン向けソフトも提供されている。

「コグニティブ・コンピュータ」の本格的な商用化が、もう目前に迫っているのだ。

「コグニティブ・コンピューティング」は、リーダーの役割や仕事そのものも根本的に変えるに違いない。

例えば、1000年以上前の貞観地震の再来とも言われる東日本大震災のような、

一世代だけでは経験のしようがない過去のリスクに関するデータを人間は無視してしまいがちだ。

重要な意思決定に際しては、直感や経験だけに頼らない、あらゆるデータに基づいた客観的な判断が求められる。

「コグニティブ・コンピューティング」の実用化によって、コンピュータが、私たち人間の相談相手となり、

本当の意味でパートナーとなるのだ。

「IBMリーダーズ・フォーラム」(大阪)のパネルディスカッション。

「Changing the Game」~勝ち続けるための条件~と題し、関西経済連合会会長で関西電力会長の森詳介氏(中央左)、ダイキン工業副社長の川村群太郎氏(中央右)、日本IBM関西支社長の須崎吾一氏(右)がパネリストとして登壇。筆者(左)がモデレーターを務めた。

次世代ITの利活用の巧拙がビジネスの勝敗を決する。