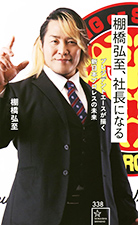

出世の段階を踏んで経営者になる人もいれば、ある日突然、社長になる人もいる。

後者の一人が、新日本プロレスリング株式会社の社長・棚橋弘至氏。

新日本プロレスのトップレスラーとして名実ともにリングを牽引してきましたが、

2023年12月、まさかの社長就任を発表。

選手兼社長として、会社でフルタイムの勤務をしながら、

退社後にトレーニングを行い、リングに立つ日々を送っています。

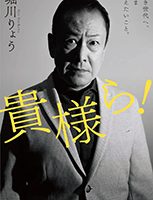

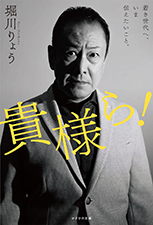

そんな棚橋氏の社長としての日々や想いが綴られているのが、今回ご紹介する

です。

新日本プロレスは1972年創業、80名もの社員を抱える業界最大手の老舗。

2019年には約54億円の過去最高売上高を記録しながらも、コロナを機に暗転。

売上も観客動員数も激減し、主力レスラーの相次ぐ離脱に遭いながらも、

棚橋社長を先頭に回復の道を進んでいます。

本書では、社長就任の知られざる舞台裏や経営者としての日常、

経営者としてのビジョン、世界戦略、

さらには、巻末で親会社であるブシロードの木谷高明オーナーとの経営対談など、

経営者・棚橋弘至のドキュメンタリー番組を見ているかのような臨場感ある内容。

これまで刊行されてきたレスラー棚橋氏の本とは完全に一線を画す内容となっています。

特に目を惹いたのが、現在の自らを「ゲスト社長のよう」と棚橋氏が語っている点。

現場のトップと、経営側では全く勝手が違うようで、

社長として現場で勉強しながら奮闘している姿が目に浮かんできます。

そして、社長としての大変さの1つが、

「会社のコンテンツが人間であること」を挙げています。

会社は興行やグッズ販売、動画配信などによって収益を上げていますが、

やはりプロレスの場合、最大の目玉商品は選手。

魅力ある選手なくして、動員も売り上げもありません。

選手の立場を知る棚橋氏が、一体どのように選手を育てようとしているのか?

また、社員たちの意欲を引き出そうとしているのか?

人材育成や登用の観点からも興味深い一冊と言えます。

尚、棚橋氏は来年1月をもって現役引退し、専業社長となる予定。

それからの動きも注目されます。

本書は読み物としても面白いですが、

経営者、リーダーなら一層楽しめること間違いなし!

忘れていた気持ちを思い出したり、新たな刺激を受けることもあるはずです。

ぜひ、読んでみてください。

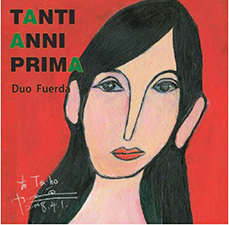

尚、本書を読む際に、おすすめの音楽は、

『ジャイアント・ステップス』(演奏:ジョン・コルトレーン)です。

『ジャイアント・ステップス』(演奏:ジョン・コルトレーン)です。

“ジャズを変えた男”ジョン・コルトレーンの歴史的名盤。

ジャズ理論に大きな影響を与えたコルトレーンの「巨大な一歩」は、

社長として新たな一歩を踏み出した棚橋弘至氏と共通するものを感じます。

本書と合わせてお楽しみいただければ幸いです。

では、また次回。