芸術の都、ウィーンに2週間近く滞在してきました。

連日、オーケストラはもちろん、オペラやバレエ、オペレッタを

鑑賞し、クラシックの本場の妙味を楽しみました。

ほんのわずかな差、紙一重の違いが

決定的な結果の違いをもたらす。

そんなことを何度も考えさせられた日々でした。

クラシックのことを考えたとき、

ふと、脳裏をよぎった一冊があります。

いわゆるクラシックではありませんが、

ある意味、日本のクラシック、と呼んでも

いいかもしれません。

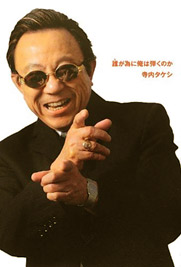

それは、エレキの神様こと、寺内タケシ氏、73歳。

今回の本、『誰が為に俺は弾くのか』の著者であります。

ぼくも仕事でエレキギターを弾く人間の一人ですが、

業界の大先輩である寺内さんのことを、

恥ずかしながら、全然といっていいほど知りません。

今回、本書を紹介するのは、音楽うんぬんを全く抜きにして、

寺内さんの生き方、考え方が多くの人にとって

貴重な学びになると感じたからです。

業界問わず、これまで一流と呼ばれる人たちと

接してきて感じたこと。

それは、1つの道に邁進し、究めてきた人たちには

共通点がある、ということです。

寺内さんからも、それを強烈に感じます。

うまくいくには必ず理由がある。

まず、本書のまえがきに圧倒されます。

こんなことが言える人は

日本広しといえど、そうそういません(笑)。

ここだけでも読んでみる価値があります。

そして、一見ぶっきらぼうな言い方の中に

キラリと光る名言の数々も見逃せません!

「才能というのは負けた大人の言葉」

「知るべきことは、知るべき人が自然に知ることになるだろう」

「俺はギターと奥さんに関しては、いつ思い出しても、いい思い出ばかり」

なるほど、と思わされるようなことが

サラリと続出します。

それと、寺内タケシ流の方法論にも注目!

個人的には寺内さん流

「推理小説の読み方」

が非常に面白かったです。

ここも、ぜひ一読してみてほしいですね。

モノの着眼点1つとっても、何かが違いますよ!

1つの道を究めた一流人ならでの生き様、考え方、行動…

どんな仕事をしている方にも参考になるものです。

寺内さんご自身が、とても破天荒な方ですし

特に、今、何かに行き詰っていたり、現状を打破したい方には

またとない一冊になることでしょう。

探し続けた答えは、いつも意外に思いがけないところに

あったりします。

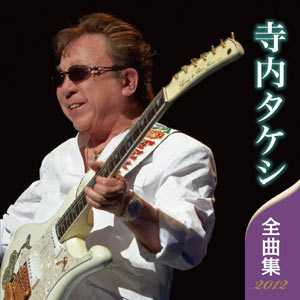

尚、本書を読むのに、ぴったりの音楽はやはり、

寺内さんご本人の音楽でしょう!

日本の民謡から洋楽までを幅広く網羅した

「寺内タケシ 全曲集 2012」

をおすすめします。