近ごろ、日本企業による、規模の大小や国内外を問わず、M&Aや合併によって、本体の背骨にまでヒビが入り、瀕死の状態に陥っているのを、よく見聞きする。

大企業や中小企業を問わず、企業経営者の中に、二言目には、「本格的な人口減少社会に突入し・・・」ということを理由に、国内外でのM&Aや合併の必要性を口にする人が少なくない。

「M&Aや合併によって時間を買う」という主張はもっともらしく聞こえるが、ビジネスは結果だ。

結果的には逆に、そのM&Aや合併によって、巨額の損失を出し、その敗戦処理のために、膨大な時間と手間と費用がかかっている場合が多い。

それでも、生き残れればまだいいが、倒産してしまっては元も子もない。

日本の上場企業の中で、M&Aによって一時的にせよ時価総額が増大したのはたったの30%であり、結果的に90%が自社の行ったM&Aは失敗だと考えている。

実はM&Aや合併の先進国であるアメリカでも、70%~90%は失敗に終わっているのだ。

もちろん、すべて、M&Aや合併に意味がないとは言わない。成功しているケースも数多い。

しかし、トップが暴走したり、読みが甘かったり、身の丈に合っていなかったり、同業者との横並び意識や見栄から無理をして、失敗するケースが後を絶たない。

●6600億円で“崩壊”を早めるスピードを買った東芝

近年、日本企業が、日本の大切な国富を、海外企業のM&Aでドブに捨てるケースが相次いでおり、まさに死屍累々といった様相を呈している。

国内は人口減少で需要の伸びが期待できない中、多くの大企業の成長戦略と言えば、海外企業のM&Aか合併が挙げられる。

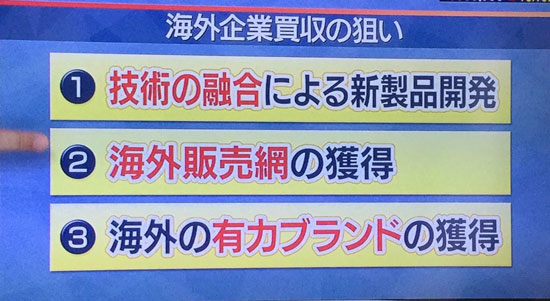

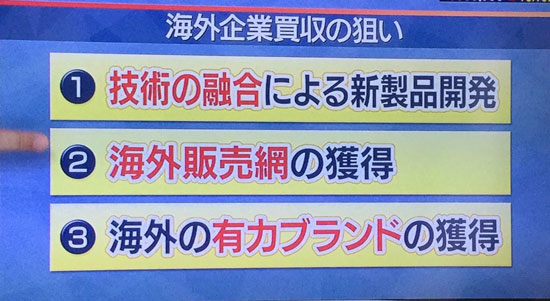

海外企業のM&Aに打って出る理由には、以下の3つが挙げられる。技術の融合による新製品開発、海外販売網の獲得、海外の有力ブランドの獲得である。

発表時には華々しく提携の成功が喧伝され、バラ色の未来像が描かれる。しかし、その多くは悲惨な末路を迎えている。

日本のみならず世界を代表する電機メーカーだった東芝が存亡の危機に立たされているが、M&Aの失敗が原因であることは明らかだ。

東芝は、2006年に、アメリカの原子力会社、ウエスチングハウス(WH)を6600億円で買収した。

そのWHが、2015年末、CB&Iストーン&ウェブスター(S&W)という建設会社を買収した。それが結果として、たった1年で7000億円の損失を発生させた。

信じられないことに、東芝の綱川智社長が、WHのこの巨額損失を知ったのは、ほぼ1年後のことだったという。

コーポレート・ガバナンスどころか、IT企業なのに、江戸時代の飛脚よりずっと遅く、ほとんど巨大な恐竜並みの伝達スピードだ。

キャッチフレーズの『TOSHIBA Leading Innovation』が虚しく響く。

WHの破綻処理に伴う東芝の損失額は1兆3600億円に上っている。

東芝本体の財務状況は悪化し、虎の子の医療機器会社を売却し、稼ぎ頭であるメモリー事業の売却も余儀なくされている。

東芝は、6600億円で“崩壊”を早めるスピードを買っただけだった。

●バブル崩壊後を彷彿とさせる海外投資失敗のオンパレード

他にも、日本企業の海外M&Aの失敗事例は枚挙にいとまがない。

主な損失額を足しただけで、優に2兆円を超える。少子高齢化の日本のために行った投資が、結果はさらに国富を毀損するばかりになっている。

日本郵政は、オーストラリアの子会社であるトール・ホールディングスへの投資に関して4000億円の巨額の減損を計上。2007年の民営化後、初の最終赤字に転落した。

同社の横山邦男社長は「買収を急ぎ過ぎて高値になった」と述べたが、まさに後の祭りだ。

キリンホールディングスは、年率約10%の成長が見込まれていたブラジル市場に期待し、2011年にブラジルのビール大手スキンカリオールを約2000億円で買収した。

三宅占二社長は「これだけ有望な案件はまれだ」と胸を張っていた。人口増加が見込めない国内では市場が先細る危機感が経営陣の背中を押したのだろう。

しかし、同社は、2015年に、このブラジル子会社のために損失1100億円を計上し、1949年(昭和24年)の株式上場以来、初の最終赤字に転落した。

その後、ブラジル子会社を、約770億円で、オランダのハイネケンの子会社に売却して損切りした。

住友金属鉱山は、チリ銅山でマイナス800億円を計上、2015年に買収したばかりのオーストラリアの子会社でも減損が発生し、14年ぶりの経常赤字に陥った。

同社の緒方幹信専務は「世界の銅ブームの中で投資を決めたが、みるみる労賃や建設費用が上がった」と述べた。

一方、日本板硝子は、2006年にイギリスのピルキントン買収し、「小が大を飲み込んだ」と話題を呼んだが、思ったように収益を上げられず、「のれん」の償却で財務体質が悪化し、再生ファンドに400億円の増資を引き受けることとなった。

また、日立製作所がアメリカの原発事業で664億円、楽天が買収した動画配信関連の海外子会社で243億円、ポーラ・オルビスがオーストラリアの子会社ジュリークで95億円の減損減損を計上するなど、まるで90年代のバブル崩壊後を彷彿とさせる、まさに海外投資失敗のオンパレードである。

日本の企業は、海外企業を買収しても、現地の社員を使いこなすマネジメントスキルがないと言われる。

しかし、グローバル化で日本をリードして来たソニーも、1989年に買収したコロンビア・ピクチャーズが赤字を垂れ流し、苦悩し続けてきた。

2016年度の第3四半期になって、やっと、映画事業の営業権で1121億円の減損を計上した。

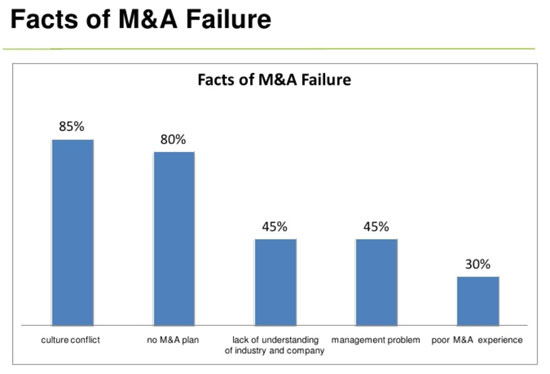

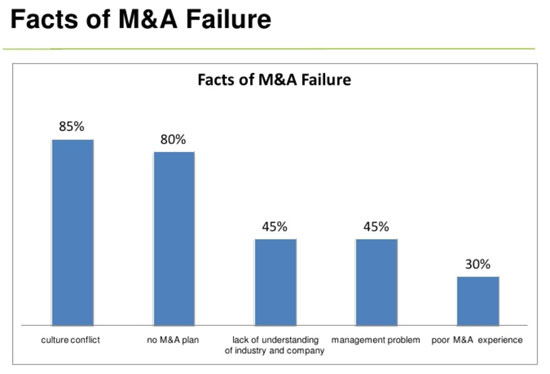

アメリカの企業同士でも、M&Aの失敗の理由の1位は「企業文化の摩擦」である。

ガラパゴス化した日本企業が外国企業をM&Aして、「企業文化の摩擦」が起こらないはずがない。

●「結婚する前は両目を開けてしっかり見よ」

失敗が相次いでいるのは、大企業の海外企業に対するM&Aだけではない。

国内でも、昨今、地域や業界の名門企業が会社ごと身売りするケースが増えている。

以前はそういった場合、経営を任せられる跡継ぎがいないという理由が大半だった。当然、取引先や社員に気付かれないよう、交渉は秘密裏に進められた。

しかし、昨今は、経営者自らが、「まだ価値があるうちに売りたい」と、なりふり構わず売却を希望する場合が多い。

そういった売却の話は、M&Aの仲介業者はもちろん、銀行も大切な取引先が消えてしまっては一大事と、様々なところに話を持ちかける。

大銀行の支店長に頭を下げられ、かつて仰ぎ見た名門企業を「ぜひ引き受けていただきたい」と頼まれれば誰しも悪い気はしない。

「ワシも偉くなったもんだ」と舞い上がっても無理もない。

あるいは、名の知れた老舗企業の火を絶やしては地域全体の衰退につながると義侠心が頭をもたげる。

「腐っても鯛」と言うように、もともと価値の高いものは落ちぶれてもそれなりの値打ちがあるように思える。

しかし、自分が長年かかって築き上げてきた工場や店舗でさえ、そう簡単にうまく行かないのに、他の組織をまるごと引き受けても消化不良を起こすことの方が多い。たいていは一から創業する以上の苦労をすることになる。

過信は禁物だ。商売は実を取るべきで、名を求めてはならない。

客観的に見て、その会社や店舗のどこにどの程度の価値があるのか見極める必要がある。

単に社名や商標が知られているだけなのか、優秀な職人がいるのか、仕入れや販売のチャネルが良いのか、立地が良いのかなどを、冷徹な目で見極めるべきだ。そして、最悪のケースを想定しなければならない。

企業や店舗を引き受ける際の成功術は、結婚に関する金言の通りだ。

「結婚する前は両目を開けてしっかり見よ。結婚したら片目を閉じよ」。

しかし、古今東西を問わず、その逆になりがちだ。

結婚前は片目どころか盲目で、後で両目を開けて見て、「こんなはずじゃなかった」と愕然とする。

腐った鯛に惑わされてはならない。

●三越と伊勢丹の経営統合の実態

2008年4月、三越と伊勢丹の経営統合により「三越伊勢丹ホールディングス」が誕生した。

当時、両社の前社長同士が慶應義塾大学の同期という縁もあり合併に至ったのだが、実質的には三越が伊勢丹にお願いする状態だった。

その後、合併によってプラスの効果が現れているか言えば、そうとはとても言えない。

2017年3月、三越伊勢丹ホールディングスの大西洋社長(伊勢丹出身)が突如解任され、石塚邦雄会長(三越出身)が退任した。

近年は、両社のOBや社員から、双方に対して怨嗟の声を聞くことばかりだ。

三越は、江戸時代初めの1673年、松阪商人、三井高利が「三井越後屋呉服店」として創業した。伊勢丹は、明治になって、1886年、伊勢屋丹治呉服店として創業した。

三越から見れば伊勢丹は新参者である。しかも、百貨店業界は慶應出身者が多いが、一世代前は百貨店の中では三越に入社した人の方が優秀だったはずだ。

三越の役員や部長クラスのプライドは高く、伊勢丹の資本とファッションセンスを活用させてもらうだけというような意識だったに違いない。

百貨店の業態自体が「腐っても鯛」と言われるが、中でも三越は日本最古の老舗百貨店であり世界有数の歴史を持つ企業体だ。

三越のブランド、仕入先、顧客リストは、伊勢丹にとってノドから手が出るほど魅力的に映ったに違いない。

しかし、両社ともに「腐っても鯛」ではなく「腐った鯛」だったのか知れない。

あるいは、一緒になったことで、お互いの良さを腐らせてしまっているのだとも言える。

「麒麟も老いては駑馬に劣る」という逆の意味のことわざもある。今や百貨店業界全体がそんな状況だとも言える。

1991年に10兆円弱を記録した百貨店業界の売上高は、2016年には4割減の6兆円弱にまで縮小している。

「腐った鯛」がいかにおいしそうに見えても、よく状態を見極める必要がある。

全体はまだ腐っておらず一部は切り取って食べられるのか、しばらくは床の間の飾り物としては役に立つのか、記念に魚拓を取って捨てるしかないのか。

腐った鯛を食べればお腹をこわす。食当たりは時には瀕死の事態になりかねない。

腐った鯛は、肝を抜いて、乾燥させてから、床の間に飾っておくべきだ。ブランドが欲しいのならば、その会社が倒産してから買えばいいのだ。

私の知人でも、倒産・廃業・休業した会社が持っていた知る人ぞ知るブランドを安くで買い取り、ビジネスに活かしている人がいる。地酒や特産品のブランド、老舗の屋号や商標などだ。

また、ヨーロッパの古い店舗のトレードマークを購入して、次々にファッションのブランドに仕立て上げている企業もある。

●井原西鶴の「長者になるための心得」

経営者の中には、ある程度事業が成功すると名誉を求める人も少なくない。

しかし、それは、ほとんどの場合、長期的に見て間違いだ。「腐っても鯛」を欲しがる心理と同じである。

日拓の西村昭孝会長をご存じだろうか。私は約30年前に経済誌で対談させていただいて以来、ご指導いただいている。

彼は39歳の時、最年少でプロ野球チームのオーナーになった人で、その記録はいまだ破られていない。

その西村会長が言っていた。

「経営者は名を求めてはいけない。得意になって本を書いたり、テレビにタレントのように出だすと、必ずその会社はおかしくなる」。

まったく、その通りだ。

また、商工会議所や商工会、業界団体の代表になって会社が傾いた経営者も枚挙にいとまがない。

まつり上げられて政治家になるのも危ない。「二兎追う者は一兎も得ず」である。

熊谷組の熊谷太三郎氏や三光汽船の河本敏夫氏も政治家になって、後に会社が行き詰った。

藤山愛一郎氏も私財を政治につぎ注ぎ込んで資産をすべて失い、「絹のハンカチが雑巾になった」と揶揄された。

井原西鶴も『日本永代蔵』に長者になるための心得として、

「勧進相撲興行へ出資したり奉加帳の世話やきをしたりしてはならぬ。役者に見知られたり揚屋(太夫を呼んで遊ぶ店)と近づきになってはならぬ」

と記している。

つまり、見栄を張って相撲取りや芸人と付き合うなと言うのだ。

経営者たるもの腐った鯛を追い求めてはならない。事業の発展のために本当に必要なものだけを得るべきである。