7月本コラムの「成績評価制度5つの限定」のひとつとして、「評価する対象社員は同じ等級の社員同士に限定して相対評価する」ことが基本であることをお話しました。今回は、その中でも相対評価の部分を掘り下げてみたいと思います。

成績評価制度の評価対象は、仕事の成績(プロセスと成果)です。そして、等級別にその仕事の成績を比較考量し、相対優位にある者(働きぶりの良い社員)に高い評価と評価が反映された賃金処遇を実現することで、いい意味での競争原理=“切磋琢磨する気風”が社内に醸成されることになります。

一方、個々の社員に備わる知識、技能など職務遂行に必要な能力や適性の測定は、評価要素ごとの到達基準に照らして判断する絶対評価を基本とします。つまり、相対評価と絶対評価は「どちらが正しいか」と対峙させて考えるべきものではなく、評価対象が何かによってそれに適した評価手法も変わるということなのです。

さて、「相対評価をすること」イコール「事前に決められた評語分布比率を強制的に割り当てる」ことと思われがちですが、必ずしもそうではありません。特に評価グループ内の人数が少ないときは注意が必要です。

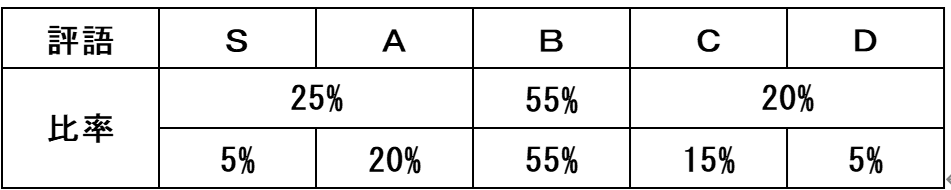

いま、成績評語の分布比率(目安)が以下の表のように設定されているとしましょう。

5段階評価(SABCD)で最終的な評語決定を行なう場合、評語A=上位25%、評語C=下位20%、評語B=残り55%として3段階の評語案をまず作成します。その後で、A以上の中に飛び抜けて高い評価の者がいればS(目安5%=20人に1人の出現率)を、C以下の中に極端に評価の低い者がいればD(目安5%=20人に1人の出現率)を付けることになります。(よく「2:6:2の原則」といわれますが、評語A以上の比率は昇格による減員分を考慮し25%に設定しています。)

分布比率は「大数の法則」が働くことを前提としています。つまり、大勢の人数がいれば、上位25%を評語Aとするのが合理的であり、またこの比率を守ることで納得感と適正な競争原理が根付くのです。しかし、課長職が4人しかいないような小規模企業に強制分布の考え方を当てはめると、かえって社員のやる気を損なうことがあります。全員が課長としての職責をしっかりと果たしつつも、際だった成績の者がいないのなら全員がBということもあるでしょうし、2名が甲乙付けがたい優れた業績を上げたのなら上位2名がA、残り2名がBということもあって良いのです。点数格差がほとんど無いにも関わらず、課長4名だから1名がA、2名がB、残り1名はCと無理矢理に評語を割り付けることはしないようにしてください。

評語決定も含め、賃金処遇につながる制度運用の場面では、どんなときも「社員のやる気の総和を最大化する」ことにつながっているかどうかを意識していただきたいと思います。