深謀社長は、長野県松本市で極地での気象観測用製品の製造販売を事業とするA社を経営しています。

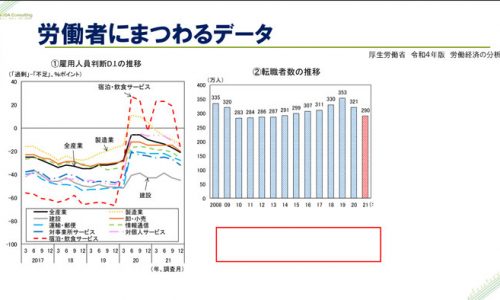

最近、深謀社長は、同社の女性従業員から、同社が総合職に対してのみに社宅制度(社宅管理規程に基づき、同社が従業員の居住する賃貸住宅の賃料等の一部を負担する制度)の利用を認めているのは、男女雇用機会均等法が禁止する「直接差別」又は「間接差別」に当たるので、早急に制度を是正してほしいと申入れを受けました。

A社の社宅管理規程では、住居の移転を伴う配置転換(転勤)に応じることができる「総合職」であることが社宅制度を利用することができる要件とされていましたが、総合職を男性に限っていたわけではなく、深謀社長は、女性従業員の申入れを納得することができません。なお、A社では、設立以来、ごくわずかな例外を除いて、総合職は男性が、一般職は女性が占めていました。

深謀社長は、長年の釣り仲間でもある賛多弁護士の法律事務所を訪問しました。

深謀社長:(かなり憤慨して)というわけなんですよ、賛多先生。別に、うちの会社では、総合職を男性に限定しているわけではありません。女性でも、やる気があれば、転勤にも応じることができる総合職に応募すればいいんです。そもそも、「直接差別」とか「間接差別」っていったい何ですか。

賛多弁護士:まあまあ、少し落ち着いてください。それでは、まず、言葉の意味から説明しますね。男女雇用機会均等法は、雇用の分野における男女の均等な機会や待遇の確保を図ることなどを目的とする法律です。まず、「直接差別」とは、募集や採用のみならず、採用後の取扱い(労働者の配置や住宅資金の貸付け等)について、労働者の性別を理由として均等な機会を与えず、差別的取扱いをすることで、同法で禁止されています(5条、6条)。

深謀社長:先ほども申し上げたとおり、当社では、総合職も一般職も、募集や採用の対象を男女のいずれかのみにはしていません。実際にも、少数ながら過去には女性の総合職も男性の一般職も在籍していたことがあります。

賛多弁護士:そうであれば、御社の場合、総合職にのみ社宅制度の利用を認めていることは男女雇用機会均等法が禁止する「直接差別」に当たる可能性は低いと思います。

深謀社長:「間接差別」にも当たらないでしょうか。

賛多弁護士:まず、男女雇用機会均等法が禁止する「間接差別」の意義について説明します。「間接差別」とは、①性別以外の事由を要件として、②男女比率などの事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれのある措置として厚生労働省令で定める措置であり、③合理的な理由がないときに講ずるものをいいます(7条)。そして、同条を受けて、男女雇用機会均等法施行規則2条は、このような措置として、次の3つを規定しています。

- 労働者の募集又は採用に関する措置であって、労働者の身長、体重又は体力に関する事由を要件とするもの(1号:身長・体重・体力要件)

- 労働者の募集もしくは採用、昇進又は職種の変更に関する措置であって、労働者の住居の移転を伴う配置転換に応じることができることを要件とするもの(2号:転勤要件)

- 労働者の昇進に関する措置であって、労働者が勤務する事業場と異なる事業場に配置転換された経験があることを要件とするもの(3号:転勤経験要件)

なお、③「合理的な理由がない」と認められる例としては、例えば、1号については、荷物を運搬する業務について、必要以上に強い筋力を要件とする場合など、2号について、広域展開する支店や支社等がなく、その計画等もない場合など、3号について、本社の課長に昇進するにあたって、異なる地域の支店等における勤務経験が特に必要であるとは認められず、かつ、転居を伴う転勤を含む人事ローテーションを行うことが特に必要であるとは認められない場合に、転居を伴う転勤の経験があることを要件とする場合などが挙げられています。

そして、男女雇用機会均等法7条に関して生じた紛争については、都道府県労働局長の助言、指導又は勧告の対象(17条)、紛争調整委員会の調停の対象(18条)となるほか、厚生労働大臣による報告の徴収、助言、指導、勧告(29条)、報告の不実施等に対する過料(33条)、勧告に従わない場合の公表(30条)が定められています。また、7条に違反する法律行為は無効となり、それにより生じた損害については不法行為に基づく損賠賠償責任が生じうると解されています(民法709条)。

深謀社長:詳しく説明していただいて、どうもありがとうございます。ただ、今の説明を聞いて思ったのですが、当社で問題となっている転勤に応じることができる総合職のみが利用できる「社宅制度」は、「労働者の募集もしくは採用、昇進又は職種の変更に関する措置」(施行規則2条2号)には当たらないので、男女雇用機会均等法7条には違反しないのではないですか。

賛多弁護士:確かに、本件のケースは、同法7条が定める間接差別には当たらないと思われます。ただ、気を付けなければならないのは、仮に同条に直接該当しない措置であっても、社宅制度の恩恵をほとんど男性従業員が享受しており、その経済的恩恵の格差が大きい場合など、実質的に性別を理由とする差別であると認められれば、広い意味での「間接差別」に該当し、民法等の一般法理に照らして違法とされるべき場合は想定されると解されていて、そのような場合に事業者の損害賠償責任を認めた裁判例も存在します。

深謀社長:はあ、そうなんですか。やはり、真剣に検討しなければなりませんね。賛多先生、詳しい事情を聴いていただけますか。

* * *

男女雇用機会均等法は、性別を理由とする「直接差別」(5条、6条)に加えて、2006年改正により、性別以外の事由を要件とし男女比率等から実質的に性別を理由とする差別である「間接差別」(7条)を禁止しています。同条の「間接差別」については、その範囲を明確にする必要があるとして、施行規則2条で前述の3類型が限定列挙されており、その具体的な内容については、厚生労働大臣が定めた詳細な指針(0000209450.pdf)があります。

注意しなければならないのは、施行規則2条に規定されているもの以外であっても、広義の「間接差別」に該当し、民法等の一般原則(公序良俗違反等)により違法とされる可能性はあると解されていることです。実際に、本件と類似の事例で、総合職に利用を限定していた社宅制度が男女雇用均等法の趣旨に照らして、間接差別に該当し違法であるとして、使用者に不法行為に基づく損害賠償責任を認めた裁判例もあります(東京地方裁判所令和6年5月13日判決・労働判例1314号5頁)。

外形的形式的には性別を理由とする区別でなくても、実質的に一方の性別だけに適用され、他方の性別に不利益を与えている制度や取扱いがないか、慎重に検討する必要があると考えます。

執筆:鳥飼総合法律事務所 弁護士 橋本浩史