最低賃金は、近年、その上昇幅が大きくなっています。昨年の危機上げでは、全国平均では961円(前年比+31円)、都道府県により30~33円が引き上げられました。物価上昇を背景に、過去最大の引き上げ幅を記録しました。東京(1,072円)や神奈川(1,071円)についで大阪(1,023円)が1,000円の大台を超え、最低額は853円(青森・秋田・愛媛・高知・佐賀・長崎・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄の11県です。

コロナ拡大の影響が大きかった2020年を除けば、このところ毎年3%超の引上げが続いていますが、それでもなお先進国の中で日本の最低賃金の低さが指摘されています。ドルベースに換算すると、日本はオーストラリアの半分以下、英国の6割弱に過ぎません。

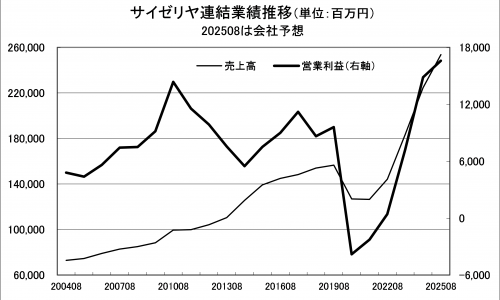

とはいえ、日本企業にとっては、エネルギー価格を始めとして物価上昇や原材料費の高騰が続く中での最低賃金アップが続くのですから、人件費上昇を負担に感じる会社が多いのも事実。とりわけ、原料価格の上昇分を円滑に価格転嫁できていない中小企業にとって、その負担感はより大きなものとなっています。

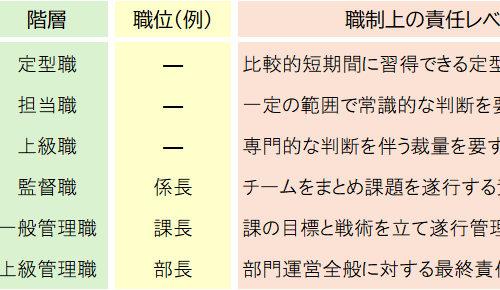

最低賃金が適用される従業員として、まず定型業務や補助的作業に従事するパートタイマー等が挙げられますが、例えば高校を卒業したばかりの新入社員など、正社員の中にも最低賃金付近で働いている人が皆様の会社にもいるかもしれません。

時給で全国平均31円アップということは、1カ月の所定労働時間が160時間なら4,960円、飲食店などで173時間労働としている事業場なら5,363円を引上げなければならないということ。採用戦略や人員配置を考えるうえでは、今後の展開も含め、総額人件費の見通しをしっかり立てて臨む必要があります。

また、最低賃金が引き上げられると、扶養対象の配偶者の範囲内で働いている人とその使用者である会社の雇用管理にも影響が出てきます。「103万円の壁」、「106万円の壁」、「130万円の壁」などと呼ばれているものがこれにあたります。

「103万円の壁」とは、所得税法上、年収103万円以内であれば配偶者の扶養対象となり非課税、これを超えると課税対象となることを指しています。

「106万円の壁」は、週20時間以上の勤務で月収が88,000円以上あるパート(=年収ベースで約106万円)に対し、会社が社会保険に加入させなければならないことをいいます。2016年の法改正より従業員501人以上の会社のみが対象とされていましたが、今年の10月1日よりその基準が101人以上に引き下げられ、2024年には更に51人以上に引き下げられる予定です。

「130万円の壁」は、「106万円の壁」の適用外である事業所について、年収130万円を超えると配偶者の扶養から外れ、社会保険への加入義務が生じます。

これらのうち社会保険に関するものは、それぞれの壁を超えると大幅に手取り額が減る従業員もあるため(1)、扶養の範囲内で働きたいという方も多いものです(2)。このようなパート社員が多い会社では、最低賃金が上がるたびに毎年のように働く時間を減らすよう、シフトや配置を調整しなければならないことになります。

(1)扶養範囲を超えることで本人(妻)に税や社会保険料の負担が生じるだけでなく、配偶者側(夫)の家族手当が支給停止になることで世帯収入が減少することがあります。

(2)女性労働者の4割を占めるパート社員のうち、そのほぼ半数が扶養の範囲内で働くことを希望しています。

最低賃金が今後も上昇していくのは確実ですし、社会保険の適用範囲もさらに拡大していきます。そうした状況下にあって、会社が主体となって、パート社員が被扶養者の範囲内にとどまれるように年収調整、業務調整をするということ自体、もはや不可能になってきています。

会社としては、パート社員にしっかり長時間働いてもらうことを前提に、パート社員本人が税金や社会保険料を負担するようになったとしても(そして夫の家族手当が減額・不支給となったとしても)その手取額が多くなるような仕事の与え方をし、社会保険料(会社分)を負担したとしても安定した収益確保ができるような体制にシフトチェンジしていかなければなりません。

これまで、最低賃金に近い水準でパート社員の賃金決定をしてきた会社は、仕事の任せ方と賃金決定のあり方に関して、抜本的な見直しをすべき時がきています。