日本の飲料市場はグローバルにも通用する巨大企業がひしめく、食品市場のカテゴリーの中でも最も競争が激しいカテゴリーである。コカ・コーラを初め、アサヒ、キリン、サントリーのビール大手3社が市場の主役である。その中に割って入って、コカ・コーラ、サントリーに次ぐ第3位のシェアを占めるのが伊藤園である。

日本の飲料市場は食品市場の中でも巨大であり、ニッチなマーケットもあるため、多くの企業が参入している。サッポロ、大塚、ポッカ、カルピス、JT 、ダイドーなど数え上げればきりがないほどである。しかし、その中には伊藤園のように上位に食い込んだ企業はない。

考えてみれば不思議なことではある。この伊藤園の強さの秘密を一言で表すのは難しく、いくつかの要因が重なったものと考えられる。そしてその中の主要な一つを挙げるとすれば、利益を追求する遺伝子が色濃いということではないだろうか。特に伊藤園のことをよく知らない人は、老舗のお茶屋がふとしたことで茶飲料の開発に成功し、たまたま茶飲料市場が巨大化したことで成長したという認識が一般的ではないだろうか。しかし、このストーリーはまったく違うのである。

そもそも伊藤園の成功物語はお茶とは縁もゆかりもないところから始まっている。伊藤園の創業者である本庄正則氏が1959年に大学(早稲田大学第一法学部)を卒業して初めに就職した会社は東都日産モーター株式会社であり、セールスマンとしてであった。そして、類まれなる営業センスから、数年のうちにトップセールスとなり、自ら秘書を雇うほどの伝説的な成績を残したようである。

その後、自ら独立することを考え1964年、前年に同じく早稲田大学第一法学部を卒業した弟の本庄八郎氏(2代目社長)らとともに日用品訪問販売の日本ファミリーサービスを設立する。そして、1966年に伊藤園の前身となるフロンティア製茶を設立している。さらに1969年に、社名を老舗のお茶屋から譲り受けた伊藤園とし、現在に至っている。

インターネットでお茶屋さんの老舗を検索してみると、創業200年、300年という会社が次々と出てくる。伊藤園は緑茶飲料のトップメーカーとして誰もが知っているが、実は緑茶の茶葉販売でも創業50年に満たない同社がシェアナンバーワンである。

同社の戦略は創業来、常に長期的に利益を上げるために何をすればいいかというテーマで行われているように見える。そもそも、カー・ディーラーからお茶屋にたどりついたのも、もっと儲かるものは何かということの結論であったと述べられている。おそらく、本庄正則氏にとっては歴史ある緑茶市場がぬるま湯に見えたのではなかろうか。すでに述べたように、同社は現に緑茶の茶葉市場ではトップシェアをとるまでになっている。

今でこそ、緑茶飲料市場は4,000億円の市場であるが、同社が今から30年前の1985年に世界で初めての緑茶飲料「缶入り煎茶」の販売を開始した時、果たして伊藤園以外の誰がこれだけの市場を想定したであろうか。おそらく、当時はほとんど日本のどこででもただで飲めたお茶に、金を払う人がいるのかというのが、大方の感想であったと思われる。しかし、ただで供給されるのでは市場は大きくならないから、有価飲料にしようという発想があったのではなかろうか。もちろん、この辺りは想像の域を出ないが、同社のその後の戦略を見ていると、そうとしか思えないのである。

同社の利益追求の仕組みで最もわかりやすいのは、コーヒー飲料のブランド化であろう。飲料業界は他の食品と異なり、店頭販売市場(業界用語では手売り市場とよぶ)のほかに自動販売機という重要な市場がある。その自動販売機の運営の一つの重要な商品が缶コーヒーである。なぜ重要かというと、コーヒーはブランドの指名買いも多いため、コーヒーのブランドを確立していると、自販機の収益性が上がりやすいということがある。

大手メーカーのコーヒーブランドを見ると、コカ・コーラのジョージア、サントリーのBOSS、アサヒのワンダ、キリンのファイアはどれも本当によく耳に、目にするブランドである。しかし、伊藤園のコーヒーブランドであるWとか言っても、何それという感じであろう。大手メーカーのコーヒーブランドが濃い印象を持つのは、圧倒的なTVコマーシャルの投入量によるものである。コーヒーはそれほど金を掛けてもブランド力を強化することが意味を持つ商品である。

伊藤園にとっても、自販機の収益性を高めるために、コーヒーのブランド化は是非とも成し遂げたいものであった。しかし、同社は意味もなくただ宣伝を強化するという方策を採る会社ではない。常にそろばん勘定をきちんとしているのである。

そして、同社が選んだ手段が、タリーズコーヒーの買収であった。当時は飲料メーカーが外食を買収して、大丈夫かという意見もあったように思う。しかし、結果から言えば、大成功の買収であったと言えよう。日本の食品メーカーの買収で、ここまで劇的な効果があった買収は他にはなかなか思いつかないほどである。

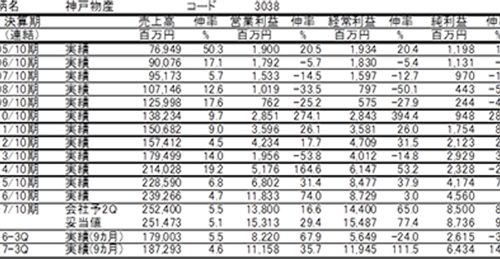

買収当時のタリーズは売上高120億円、営業利益は3.6億円の赤字(2006年3月期)であり、最終的な買収金額は130億円程度となっている。その会社が、現在は売上高239億円、営業利益32億円(2014年4月期)であり、これだけでも十分元を取った買収となっている。

さらに加えて、本体のコーヒー売り上げは179億円(2006年4月期)が311億円(2014年4月期)と大幅に増加している。売上高構成比も6.3%から8.8%と順調に増え、第3の柱に育ってきた。これはタリーズブランドで発売した缶コーヒーの貢献によるものである。

この戦略の最大のポイントは、同業他社とは全く異なった方法で、缶コーヒーのブランド化を成し遂げたということである。その根本には儲けるためには、儲ける仕組みを考えようという創業来の思考があると言えよう。

ただ単に売上を伸ばせば、利益は後からついてくると思い込んでいる企業が多いように感じる。しかし、どう売上増を成し遂げれば、利益が稼げるのかは、市場の性格によって大きく異なるものである。ただし、シェアが重要な市場もあり、短期的な利益を犠牲にしてもシェアを取りに行く局面は同社でもある。

典型的には、2000年代初旬の緑茶飲料市場がある。1990年代の同社はトップシェアであった緑茶飲料市場の成長でまさに飛ぶ鳥を落とす勢いにあった。しかし、2000年にキリンビバレッジが生茶を発売したことで、同社の勢いに急ブレーキがかかることになる。1999年には36.3%あった同社のシェア(緑茶飲料主要10ブランドにおけるシェア)は、生茶の急成長で2000年に30.5%、2001年には28.2%と急速にシェアを低下させ、生茶にシェアを逆転される寸前まで追いつめられた。

この時は、まさに社運をかけて、トップシェア維持に経営資源を徹底的に投入した。本来同社は儲からない商売はしないというスタンスで、販売促進費(値引きの原資)なども他社のようには使っていなかった。しかし、この時ばかりはトップシェアの維持を最優先して、販売促進費や広告宣伝費を大量に投入した。そのため、この期は単体ベースでかろうじて増益を維持したものの、当時米国への進出をスタートした時期にあり、上場来初めて連結ベースでは減益となっている。

しかし、この徹底抗戦が功を奏し、2002年には生茶の勢いにも陰りが出て、同社のシェアも再び上昇に転じた。その後はしばらく、安定的な業績推移となっている。

このように同社は、市場の性格に応じた儲けるための仕組みを考慮し、着実に一つ一つのビジネスを収益化させてゆく戦略を採る。おそらくこれは創業来、同社の根幹に儲けるということを最重要目標とする遺伝子が根付いているためではないかと考えられる。現在の第3代目社長は創業者の長男であるが、現社長にも当然その遺伝子は受け継がれている。

《有賀の眼》

おそらく、利益を意識しない企業経営者はいないと思われます。しかし、その意識の度合いは千差万別で、口では利益とは言いながら、実は真剣に突き詰めては考えていない企業は、上場企業の中にも多く存在します。

典型的には、売上高を大きくすれば、利益はついてくると思い込んでいるケースは意外に多いものです。確かに、利益の源泉は売上高ですから、売上高が重要なのは間違いありません。しかし、その市場で、その方法で売上高を上げても、利益はついてこないようなやり方もしばしば目にします。典型的には、多品種少量型の市場で、事業部全体としては売上高を上げても、利益が全くついてこないケースが多く見受けられます。これは食品業界の大手企業でもしばしば目にします。

典型的には食肉加工業トップの日本ハムがあります。同社は食肉企業としては国内では圧倒的な企業ですが、食肉加工品メーカーとしての収益性は極めて低水準にあります。2014年3月期の食肉加工品の売上高は3,257億円ありますが、営業利益は65億円にすぎません。つまり、営業利益率は1.8%です。食品メーカーのトップシェア企業でここまで収益性の低い企業はありません。

以前、当コラムで紹介したプリマハムの食肉加工品の売上高は1,275億円にすぎませんが、営業利益率は3.4%程度あります。これでも食品企業としては物足りない水準ですが、トップ企業が低収益な中で、下位企業が高収益を上げるのはかなり難しいため、致し方ない面があります。

以上から言えることは、経営者は利益を上げるために取るべき戦略を本気で突き詰めて考えておかないと、いくら経っても利益は増えないということを肝に銘じる必要があるということではないでしょうか。