2013年は、日本とASEAN(Association of South‐East Asian Nations=東南アジア諸国連合)の

交流40周年に当たる。

ASEANとは、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ブルネイ、ベトナム、

ラオス、ミャンマー、カンボジアの東南アジア10カ国が加盟する、経済・社会・政治・安全保障・文化にわたる

地域協力機構である。

本部はインドネシアのジャカルタに所在している。

ASEAN10カ国の域内人口は約6億9千万人を擁し、27カ国約5億人のEU(欧州連合)や、

アメリカ・カナダ・メキシコの3カ国5億人弱のNAFTA (北米自由貿易協定) より多い。

国連の予測によれば、2030年には7億人を超え、2050年には7億7千万人規模になる。

経済成長が著しく、2011年の成長率は4.6%、2012年は5.2%にも上り、過去10年間で域内の総生産は

約3倍に増加した。

2010年のASEAN加盟国のGDP(国内総生産)の合計は、2兆1351億ドル(178兆円)と日本の約36%に相当する。

近年、日本とASEANの関係は、ますます緊密になっており、政治・経済・文化・軍事などあらゆる面で

戦略的重要性が高まっている。

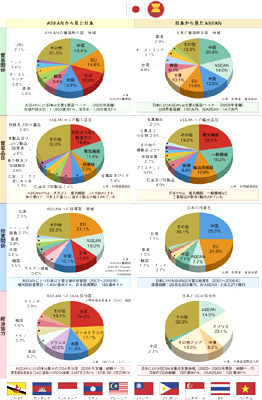

経済面における相互依存関係は深まる一方で、ASEANは日本にとって、中国に次ぐ貿易相手であり、

米国や中国と並ぶ投資先だ。

日本とASEAN貿易総額(輸出+輸入)は20兆円以上にものぼり、日本の貿易全体の15%を占める。

日本企業約6800社が進出し、約12万人もの日本人が在留する、日本企業の生産ネットワークの中核拠点である。

今やASEANは中国に代わる「世界の工場」になりつつあり、日本経済の成長戦略の鍵を握る地域だ。

◆ASEAN半世紀の歴史~反共同盟にはじまり、イデオロギー対立を超えた東南アジア地域統合体へ~

まずは、ASEANの46年間の、約半世紀にわたる歴史を振り返ってみよう。

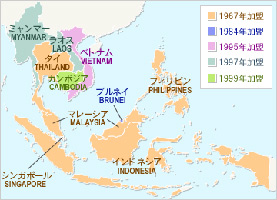

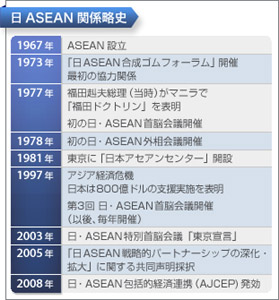

ASEANは、1967年、ベトナム戦争を背景に、東南アジアの政治的安定、経済成長の促進などを目的に設立された。

設立当初の加盟国は、反共主義の立場を取るインドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイの5カ国だった。

その後、1984年、イギリスから独立して間もないブルネイが加盟する。

ブルネイは、1888年にイギリスの保護領となるが、1941年~45年まで日本の統治下に入る。

戦後、1959年に再びイギリスの自治領となるが、1984年に独立を果たした新しい国だ。

1967年のASEAN発足以来、1984年にブルネイが加わるまで新規加盟国は長い間現れなかった。

これには東西冷戦期の反共主義が関連している。

フィリピンやタイは反共軍事同盟であるSEATO(東南アジア条約機構)の加盟国として、

ベトナム戦争でアメリカを支援して南ベトナム(ベトナム共和国)に派兵した。

その後、1980年代以降にシンガポールやタイなどで高度経済成長が実現すると、

徐々に総合地域開発など経済分野での重要性が増していった。

現在のベトナム政府は、ASEAN発足時には北ベトナム(ベトナム民主共和国)を治めていた。

アメリカやSEATO諸国などとベトナム戦争を戦い、その後もカンボジア内戦等でタイなどと激しく対立していた。

しかし、共産党一党独裁のベトナムにとっても西側との貿易による経済の重要性が増す中で、

戦争と対立の過去を払拭して体制を安定させるべく、ASEAN加盟が必要となり、1995年、加盟が実現する。

続いて、1997年にラオスとミャンマーが加盟する。

ラオスは、アメリカや西欧諸国から軍事政権による強権統治が批判されていたが、

ASEANはミャンマーの民主化に向けて建設的に関与して行く。

以後、ASEANは、強硬な軍事政権批判を避け、首脳会談での議長声明などの形で民主化を求める提言を続けて来た。

1999年には、内政事情から加盟が遅れていたカンボジアが参加する。

90年代後半に、東南アジアの北方にある4か国が順次加盟し、現在に至る10か国体制が出来上がった。

この10か国からなる拡大ASEANを「ASEAN-10」と呼ぶ。

半世紀の時を経て、ASEANは、現在のようにイデオロギー対立を超えた東南アジア地域統合体となったのだ。

◆日本・ASEAN交流40年の経済史~3段階のフェーズで緊密なビジネスパートナーに~

次に、日本とASEANとの交流40年における経済史をひもといてみよう。

40年の歴史は、必ずしも良い関係からスタートしたわけではない。言わば、雨降って地固まることとなったのだ。

40年前、東南アジア各地では日本の経済支配に対して反日の嵐が吹き荒れていた。

特にマレーシアの天然ゴム産業は日本製の合成ゴムに市場を奪われ、マレーシア政府は日本に生産自粛を要請したが

日本政府は聞く耳を持たなかった。

そのため、1973年の「ASEAN外相会議」(当時のASEANの最高意思決定機関)では対日批判の声が高まった。

1974年に田中角栄首相が東南アジアを歴訪した際には、日本の経済進出に反発する現地住民による

反対デモが発生した。

その結果、日本は合成ゴムに関する「日本・ASEANフォーラム」の設置に合意した。

これが両者の関係の始まりだった。

その後、日本とASEANの経済関係の歴史には、3つの段階があったと言える。

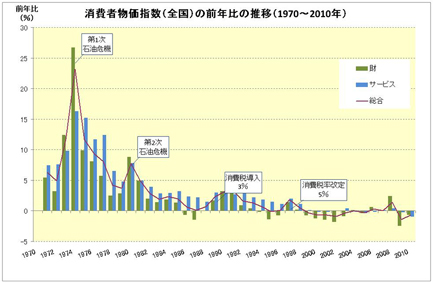

第1フェーズは、ASEANが原材料の輸出元だった時代だ。

70年代~90年代、日本とASEANの経済関係の大半は、経済大国日本がASEAN各国から鉱物などの資源や

農水産物といった一次産品を輸入することだった。

インドネシアの石油やマレーシアの天然ゴムをはじめ、ASEANは日本にとっての原料供給地となった。

当時はASEANから日本への工業製品の輸出の割合は1割にも満たなかった。

しかし、20世紀末から第2フェーズに入る。ASEANが生産拠点となって行ったのだ。

日本の製造業にとってASEANは、低賃金で良質な労働力が得られる工場の進出先となって行く。

1977年に福田赳夫首相は、ASEAN歴訪の際にフィリピンのマニラにおいて、東南アジア外交3原則として、

以下の「福田ドクトリン」を発表する。

・日本は軍事大国とならず世界の平和と繁栄に貢献する。

・心と心の触れあう信頼関係を構築する。

・対等な立場で東南アジア諸国の平和と繁栄に寄与する。

ASEAN側にとっても、戦前の日本とは異なり、地域内での覇権を求めず経済面での利益を追求する

日本企業の進出は好都合で両者の関係はさらに深化した。

日本企業が続々とASEAN各国に工場を建設し、そこから世界に製品を輸出するようになって行った。

産業の高度化が進み、ASEAN製の工業製品の品質は格段に向上した。

現在では日本とASEANの貿易の半分以上が、エレクトロニクス、機器、繊維などの工業製品になっている。

そして、今、日本とASEANの関係は第3フェーズを迎えている。

10年間で域内総生産が約3倍に増加するという目覚ましい経済発展にともない、域内人口の6億9千万人が

巨大市場として注目され出したのだ。

交流40周年を迎え、日本とASEANは、ますます緊密なビジネスパートナーになりつつある。

◆ASEANが「世界の工場」の座を中国から奪う!~「チャイナリスク」を避け日本企業が「脱中国」する~

2012年9月10日に日本政府が沖縄県・尖閣諸島の国有化を発表後、中国各地で反日デモが起こった。

一部は暴徒化して、日系スーパーや百貨店、日系企業の現地工場が襲われ、略奪・破壊の被害に遭った。

略奪の限りを尽くされた店舗や火が放たれ破壊された工場の惨状を映し出した映像は、

多くの日本人の中国に対する見方を変えた。

その後、中国船による領海侵犯、中国機による領空侵犯が相次ぎ、現在も尖閣周辺の接続水域では、

海上保安庁の巡視船と中国の監視船のにらみ合いが続いている。

こういった緊迫した両国関係が長期化することを見越して、

中国からの撤退を本格的に視野に入れ始める日本企業が増えている。

もとより、略奪・破壊事件の前から、中国からの撤退を考える日本企業は少なくなかった。

それは、中国の人件費が高騰し、中国で生産を続けるメリットがなくなって来ているからだ。

1995年には、労働者の月額最低賃金が約300元(約3750円)だったが、

現在は10倍の約3000元(約3万7500円)にまで上がっている。

人件費の上昇は、当然、あらゆる商品やサービスの価格の上昇を生み、部品代や輸送費も高騰している。

また、急激な経済成長の中で、能力の低い、にわか管理職が増え、製造や販売の現場で労働者との摩擦が絶えない。

各地で労働争議やデモも頻発している。

一向に変わらないワイロ社会、役人の都合でコロコロ変わる朝令暮改の法制度や、

昼でも暗くなるほどの大気汚染など、改革開放政策後の中国社会の問題が一気に噴き出している。

そういった事態を受け、「脱中国」に舵を切ろうという日本企業が増えていたが、反日デモによって、

そのスピードが早まっているのだ。

そして、その移転先として、ASEANにスポットライトが当たっていることは言うまでもない。

電気機器メーカーのユニデンが2005年に生産拠点を中国からフィリピンに移転したり、

「洋服の青山」の青山商事も現在75%ある中国の生産比率を、ASEANに工場を移転することで

3年後には50%に縮小する計画だ。

高まるばかりの「チャイナリスク」を避け、ASEANに活路を見出す日本企業が続出しつつある。

「脱中国」の動きは日本企業だけにとどまらない。

中国に進出しているアメリカ企業の多くも、中国の人件費が上昇し続けると見て、ASEANへシフトしつつある。

ボストン・コンサルティング・グループが、アメリカの製造業106社を対象に調査したところ、

全体の37%の企業が「中国からの製造拠点の移転を計画、または積極的に検討している」と回答した。

売上高100億ドル(約8150億円)以上の企業では48%が移転を検討していると答えた。

例えば、スポーツ用品の世界的ブランドであるナイキは、2000年には全世界のナイキブランドの靴製品の40%を中国で製造していた。

しかし、今ではベトナムが中国に代わって世界最大のナイキ製造国になっている。

UNCTAD(国連貿易開発会議)が発表した「2012年世界投資報告」によると、

2011年にASEANへの海外からの直接投資は1170億ドルに達し、前年比で26%も増加した。

ところが、同年の中国の増加率は8%に満たなかった。

これまで中国に投じられていた海外からの投資がASEANに移転しているだけではなく、

今や中国自体の製造業もASEANに移転しつつある。

中国では長く続いた「一人っ子政策」のために、若年労働者の数がどんどん減りつつあり、

平均賃金は上昇トレンドが続いている。

今まで安い人件費が中国のさまざまな問題をカバーして来たが、労働力というメリットが消え、

もはや覆い隠せなくなりつつある。

一方、ASEANは、中国に進出している日系企業の誘致活動を活発化している。

例えば、フィリピンでは税制面で優遇するなど有利な条件を提示して、

中国からフィリピンに工場を移転するよう働きかけている。

中国の2012年の成長率は7.8%で、依然としてASEANを上回っているものの、中国の成長は明らかに減速している。

ASEANが「世界の工場」の座を中国から奪うのは時間の問題だ。

◆中国の軍事的脅威に対して日本とASEANが手を結ぶ時が来た

従来、日本とASEANとの付き合いは、主に経済分野での協力関係が中心であったが、

今後は、軍事および国際政治の分野での協力関係も重視されるに違いない。

それは、近年、日本とASEANは、同じように、中国の軍事的脅威にさらされているからだ。

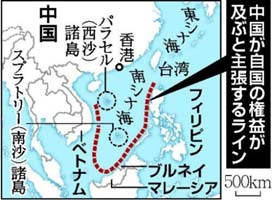

例えば、ベトナムは、南シナ海の西沙(パラセル)諸島の領有権をめぐり、中国と厳しく対立している。

中国は、海洋権益を守るためだと漁業監視船による監視を強化。ベトナム漁船の拿捕(だほ)が相次いでいる。

一方、フィリピンも中国と関係において深刻な事態に陥っている。

日本の本州に当たる、フィリピンの主島であるルソン島から230キロ、一方、中国本土からは874キロもある、

南シナ海のスカボロー礁(中国名・黄岩島)に関して、中国が領有権を主張し、監視船を常駐させるなど

緊張状態が続いている。

また中国は、フィリピンも領有を主張している南沙(スプラトリー)諸島のミスチーフ環礁に軍事拠点を建造した。

フィリピンは海洋に関する国際紛争を解決する国際海洋裁判所に判断を仰ぐべきだと主張しているが、

中国が拒否しているため、現在のところ法的解決の見込みはない。

中国は同海域に海南省三沙市の設立を一方的に宣言。温家宝首相は「中国の領土で何の論争もない」と述べている。

2012年5月から発行が開始された中国の新旅券(パスポート)には、台湾はもとより、

南シナ海のフィリピンやベトナムとの係争地域をも自国領とする地図が明記されている。

これに対して、ASEANの両国をはじめ、台湾、インドも係争地域を地図から削除するよう中国に抗議したが

果たされていない。

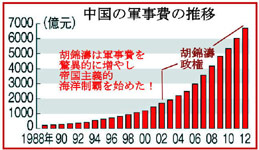

中国が軍事力を年々増強し脅威が高まる中、フィリピンの現職の外務大臣が異例の発言を行った。

イギリスのフィナンシャル・タイムズ紙の2012年12月10日付のインタビューで、フィリピンのデルロサリオ外相は、

「日本が再び軍を持つなら強く歓迎する。地域バランスを保つ役割として日本が重要」との認識を示した。

第二次世界大戦で旧日本軍の侵略を受けた国の閣僚から、日本の軍事力強化に期待する発言が出たことは

今まで一度もなかったことだ。

南シナ海での領有権を巡って対立する中国を意識した発言で、

同紙は「侵略の記憶よりも、現在の中国の脅威の方が勝りつつあることの表れ」と分析した。

明らかに中国政府は、鄧小平が唱えた領土問題を棚上げにする実利的国際主義を破棄し、

危険な軍事的膨張主義へと舵を切った。

軍事および国際政治の観点から見れば、もはや改革開放路線をスタートしたばかりの20世紀末の中国とは

別の国である。

2012年11月8日に北京の人民大会堂で開かれた、胡錦濤から習近平(シー・ジンピン)に総書記を引き継いだ

中国共産党第18期党大会で、胡錦濤は「国家海洋権益を断固守り、『海洋強国』を建設する」と宣言。

そして、「国家主権を断固守り、決していかなる外来圧力にも屈しない」と、日本やASEAN諸国を暗に牽制した。

また、2013年2月19日、中国海軍と中国国家海洋局は、「海洋権益を守り、『海洋強国』を建設することは歴史的使命だ。

そのためには強力な海軍が不可欠」と強調した。

これらの発言の背景に、沖縄県の尖閣諸島や南シナ海を念頭に置いているのは確実だ。

『海洋強国』建設を新たな国是とした中国は、今後、日本とASEANにとって脅威であり続ける。

ますます好戦的な傾向を強める中国に対して、日本とASEAN各国は手を結んで、

その横暴な振る舞いを阻止すべきである。

◆安倍首相がASEANを初の外遊先とした理由とは~2015年に3つの「ASEAN共同体」が設立される!~

2013年1月、安倍晋三首相は、新政権になって最初の外遊先として、ベトナム、タイ、インドネシアの

ASEAN3ヵ国を歴訪した。

総理の訪問前にも、麻生太郎副総理、岸田文雄外相がASEAN4カ国を訪問しており、

安倍政権としてASEAN重視の外交を明確にした。

安倍首相は、「今回の外遊を安倍政権の戦略的外交の皮切りとしたい。訪問を通じ、自由と民主主義、基本的人権、

法の支配といった普遍的価値を同じくする国々と関係を強化していく」と述べた。

また、日本・ASEAN友好協力40周年を機に、ASEANを「21世紀の成長センター」と位置づけ、

インフラ輸出など日本企業のさらなる進出にもつなげることを表明。

一方、海洋進出を強める中国を念頭に「法の支配」を重視する姿勢の共有を図り、民主主義や人権、

表現の自由などを軸とする、価値観を同じくする国との関係を強化する「価値観外交」を展開した。

将来を見据えて日本が認識すべき重要な事は、ASEANが2015年を目標に、

「政治・安全保障」「経済」「社会・文化」を3本柱とする「ASEAN共同体」の創設を目指していることだ。

ASEANは、21世紀に入って大きく変貌した。

諸国連合とは言っても、前世紀には、首脳会議や閣僚級会議で表面的な文言だけの合意をしているに過ぎなかった。

しかし、1990年代末のアジア通貨・経済危機を乗り越え、2007年11月、ASEAN首脳会合において、

法的根拠となる「ASEAN憲章」 が署名された。

2008年には憲章が発効し、機構面でも機能面でも新しくなった。

そして、2009年、「ASEAN政治・安全保障共同体」、「ASEAN経済共同体」、「ASEAN社会・文化共同体」の

それぞれの共同体設立に向けた中長期的な取り組みを示す「ASEAN共同体ロードマップ(2009~2015)」が発表され、

共同体形成に向けた取り組みを加速している。

日本とASEANは、2011年11月の首脳会議における共同宣言(バリ宣言)で、5本柱の協力戦略が採択された。

戦略1:地域における政治および安全保障協力の強化

戦略2:ASEAN共同体構築に向けた協力の強化

戦略3:日本とASEANの結びつきを強化するための双方の連結性の強化

戦略4:より災害に強靱な社会の構築

戦略5:地域の共通課題および地球規模の課題への対処

海洋活動の拡大を続ける中国を念頭に日本とASEANの間で海の安全保障分野での協力を 推進する内容を盛り込み、

また、東日本大震災の体験を踏まえ、日本が津波予測システムなどの防災協力を進めることも明記された。

2015年に向けて、ASEANをアジアにおける日本の仲間作りの核としなければならないのだ。

◆ASEANで日本車の販売が急拡大、中国市場に匹敵する規模に!

内需主導の成長を続けるASEANで、近年、日本車の販売が急拡大している。

日本経済新聞によれば、2012年のタイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、ベトナム、シンガポールの

主要6カ国での日本車の販売台数は、前年に比べ約4割増の約273万台となり、中国市場に匹敵する規模となった。

一方、2012年、中国での日本車の販売台数は軒並み減少した。

トヨタは84万台と前年同期比4.9%減、日産は5.3%減の118.1万台、ホンダは60万台以下となり、

マツダも18.7万台にとどまった。

市場規模こそ大きいが日本車のシェアが10%台しかない中国に対し、親日傾向が強いASEAN各国では

日本車のシェアが実に79%もある。

さらにASEANの急速な経済発展により、販売台数でも中国を超える勢いなのだ。

当然、日本車メーカー各社の投資戦略国際戦略も、徐々に中国からASEANへとハンドルを切りつつある。

日産のカルロス・ゴーン会長はイギリスのフィナンシャルタイムス紙で、

「日中関係が領土問題で悪化したことで、日本車は中国で大変なプレッシャーを受けている。

日産は中国での拡大を減速するかもしれない」

と懸念を表明。

また、2013年1月に開催されたアメリカでの国際自動車ショーでも

「日中関係が改善されるまで中国での投資を慎むだろう」

と述べた。

一方、日産は、2012年10月、タイに3億7600万ドルを投資し、14年生産開始予定の新工場設立を決定した。

また、トヨタは、2013年から15年末までは、原則的に新工場の建設投資プロジェクトは、すべて凍結すると発表した。

しかし、2013年運転開始予定のインドネシアとタイの工場は例外になっている。

ますます経済が活況を呈するASEANにこそ、日本車メーカーの未来があるのだ。

◆交流40周年を機にASEANを真のパートナーとすべきだ

今後、ASEAN各国の経済はさらに成長し、日本との相互依存関係は、さらに緊密になって行くことは明らかである。

ASEANこそが日本企業の成長戦略の鍵を握っているのだ。

マーケティングの視点から見て、ASEAN市場は、今後、ますます有望であると言える。

仏教国も多く、米作文化など文化的親和性が高い。また、対日感情が良い国がほとんどだ。

ASEANは、年間370万人以上の日本人が訪れる身近な旅行先であり、

域内各地で日本のポップカルチャーが人気を博するなど、人的・文化的交流も深い。

そして、日本ブランドに対する信頼度も非常に高い。

しかし、現在のASEANは高度成長期の日本と同じように、1人当たりGDPもまだ低い。

そこに日本の高機能・高価格の商品を持ち込んでも、一般消費者はなかなか手が出ない。

そのため、韓国や中国のメーカーが低価格を武器に市場を席巻している業種も多い。

せっかくの日本ブランドへの憧れを活かすことができていないのだ。

ASEANで日本製品を売る時に考えなければならないのは、まず価格だ。

そして、その国ごとの文化や風土に合わせてローカライズした商品やサービスである。

現地の消費者のニーズ・ウォンツを的確に把握して、何が必要で何が不要なのか現地で決定する。

言わば、マーケティングの基本をやることだ。

なぜ今までそれができなかったのかと言えば、日本がASEANを見下していた点があったことを否めない。

日本のすぐれた技術のすぐれた商品を持って行けば、それだけで売れると考えていた企業も多かった。

しかし、それは日本式の押し売りに過ぎない前世紀の考え方だ。

そして、多くの日本企業の最大の欠点は、ディシジョンのスピードが非常に遅いことに尽きる。

本来、現地の状況を現地で判断して決断しなければならないのに、現地を知らないエグゼクティブが、

聞きかじりの情報を基に東京のデスクで判断している。

また、現地にいる日本人社員も日本人だけで日本人社会をつくって、その中で生活している人も多い。

これでは現地の人たちの暮らしを理解するのは難しく、マーケットの変化を読むことなどできるはずがない。

これも、日本がアジアでいち早く経済発展を遂げたために、同じアジアの一員ではなく、

名誉白人のように思い上がった意識を持っている人も少なくないからだ。

その結果、現地のマーケットが見えなくなってしまっているのだ。

しかし、今からでも遅くはない。徹底した現地化を進めて行かねばならない。

それによって、日本企業がASEANで生き残れるかどうかが決まるのだ。

そのためにも、ASEANの人たちと同じ視線を持たねばならない。

今までのような上から目線では通用しない。

日本のマスコミの報道も、私たち国民ひとりひとりも、これまでASEANを軽視して来た。

しかし、これからはもっともっと関心を持ち続ける必要がある。

ASEANは、日本に各分野で、もっと頑張ってほしいと熱いラブコールを送っているのだ。

残念ながら、これまで日本がそのラブコールに応えてきたとは言えない。

今やASEANは日本にとって、政治・経済・文化・軍事のあらゆる面で、なくてはならない友達なのだ。

交流40周年を機に、ASEANを真のパートナーとすべきである。