サンマルクは「ベーカリーレストランサンマルク」、「サンマルクカフェ」、「鎌倉パスタ」などを運営する外食企業である。同社はやや小ぶりな企業ではあるが、外食大手に劣らぬ収益性を備えている。

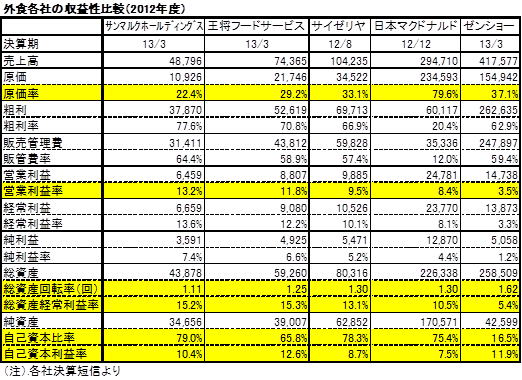

表は外食大手と同社の2012年度の収益性を比較したものである。

日総資産経常利益率は王将フードサービスと並んでトップクラスにある。最大手の日本マクドナルドよりも高く、ゼンショーの3倍の水準となっている。

総資本回転率は最低の1.11回であるが、売上高営業利益率が圧倒的に高い。最低のゼンショーの4倍弱の営業利益率となっている。この背景には原価率の低さがある。日本マクドナルドはフランチャイジーが中心であり、他社と収益構造が異なるため比較が難しいが、他の3社の原価率は30%から35%であるのに対して、同社は20%強となっている。

これは、大手企業は低価格を売り物にし、回転率で利益を稼ぐパターンであるのに対して、同社はボリュームゾーンより若干上のプレミアム価格のゾーンを狙いとしていることによる。

若干上の価格帯ゾーンを狙うとは言っても、高価格ゾーンというわけではない。サンマルクカフェのコーヒーは、スターバックスの価格帯ではなく、ドトールの価格帯である200円となっている。その代りに店内調理の焼き立てパンを提供することで差別化している。ただし、その場合もパンの種類に関しては、いわゆるベーカリーより少ない7-8種類に絞って効率性を追求している。

回転率の低さは、他の大手が単一業態に近いのに対して、同社は複数業態で運営していることによる。主力のサンマルクカフェでも売上高の構成比は50%を切っている。比較的業態が分散しているゼンショーでもすき家が80%近いことを考えると、かなり異質と言えよう。

さらに同じ多業態でも、考え方はゼンショーとは180度異なる。つまり、ゼンショーは規模拡大のためにM&Aを積極的に行っているが、同社にはM&Aを行う考えはない。

これは同社のポリシーが、顧客が喜ぶ業態を開発することに、使命感を持っているというスタイルであるためだ。そのため、常に本部経費のマイナス項目として、新業態へのトライアルの経費がある。この考え方は、サイゼリヤと似ているが、サイゼリヤの場合、イタリアンが単一業態として巨大であることと、新業態の開発ノウハウが十分蓄積されていないという問題があるため、一向に新業態が立ち上がらない。

同社の店舗運営のコンセプトは「お客がいまだ気づかぬ新たな価値を提供」することにある。また経営理念としては、「最高のひと時提供業」と「業態開発業」を上げている。

中期展望についても、「いい会社を作りましょう」ということを掲げている。これは決して、米国流の金融資本主義ではなくという意味である。会社側では米国における株式の平均保有年数が1年切っているのはどう考えてもおかしいと述べている。

同社株の株主の保有年数は、5年超が51%、10年超が21%となっており、今後とも長期的なファンを作るという意味で、株主優待をさらに考える意向である。それと同時に同社ではストックホルダーに対して、公平性を掲げている。これは、顧客、取引先、社員、地域、国、株主に対して等しく貢献するという意味である。また企業経営の持続性を上げており、逆に言えば急成長はないとしている。そして、事業自体で言えば、決して人真似ではない革新性を重んじている。

このような、理念やコンセプトを実現するための中心的な施策としては人材育成を柱としている。

人材育成という面で昨今、力を入れているのがアルバイト・社員に対する研修である。そのために同社では本社以外に東京、大阪の2大都市に研修施設を作った。そして、採用したパート、アルバイトは必ず研修してから店舗に配属することとしている。

ここで、生産技術や接遇の研修を徹底して行うことで、チェーン店としてのクォリティアップを成し遂げようとしている。この研修は20,000人の社員・アルバイトを対象に行われ、年間1.5億円の費用をかけている。

また、同社では主婦を中心とするパート店長には、社員並みの待遇を行って力を発揮してもらおうとしている。

さらに同社では幹部社員向けの研修にも力を入れている。それは、片山社長自らが後継者を育てるために行なっているものである。社長が作成した研修用のテキストは300ページにも及び、これを社長が講師となって、年間に3時間×25回=75時間の講義を行っている。

ただし、外食店の経営者としては、顧客が何を喜ぶかということを、気がつくか、気がつかないかという部分は極めて重要になる。しかし、この部分だけは持って生まれた性格であり、鍛えることは難しいと考えている。そこで、ここで外食店の経営者の道を歩ませる人と、本部で力を発揮してもらう人に選別しているということ。

《有賀の眼》

我が国の年齢構成から見て、将来的に人手が不足すると言われながらも、この失われた20年の間は経済の低迷もあり、有効求人倍率が短期間を除けば1倍を下回る状況が続いてきた。その意味では、人材を使い捨てる経営を行っても、なんとか持ってきた時代であったといえよう。しかし、昨今有効求人倍率が1倍を上回る状況になり、いわゆるブラックと言われる企業の人集めが大変な時代を迎えている。

最近も居酒屋を運営するワタミが、人手不足から2014年度中に全体の1割にあたる60店舗を閉鎖するという報道があった。また、他の大手外食産業でも人手不足から一時休業する店舗が増えているという指摘もある。

それらに対して、昨今は人を大切にする企業に調子のいい会社が目に付く。単なる偶然かもしれないが、当コラムで紹介したフジオフードシステム、物語コーポレーション、ニトリホールディングスなども業績好調であるが、特に人を大切にする経営を行っている会社である。

今、我が国も本格的に労働力不足の時代を迎え、やっぱり企業は人、ということを改めて見直す必要があるのではないでしょうか。