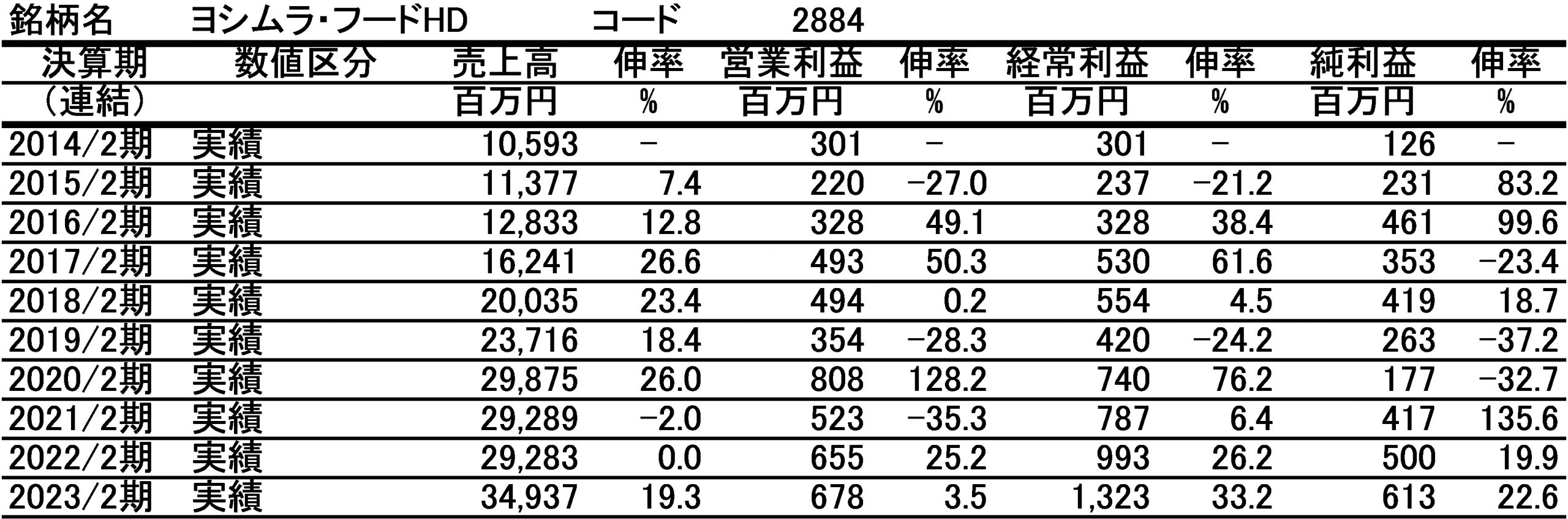

ヨシムラ・フード・ホールディングスは後継者問題などの悩みを抱える食品関連の中小企業をM&Aによって子会社化し、被買収企業の収益性や成長性を高めることで、ホールディングカンパニーとしての成長を成し遂げている会社である。これまでの数々のM&Aの成功体験を通じて同社では「中小企業支援プラットフォーム」を構築し、さらに効率的に中小企業の支援を行うことで、2023年8月末の主要グループ企業は27社を数えるまでとなっている。

同社設立のきっかけは、大和證券、モルガン・スタンレー証券の事業法人部で経験を積んだ吉村社長が、経営難の食品会社を引き受けることになって、その立て直しを手掛けたことに始まっている。同氏は証券会社の事業法人部での企業への様々なアドバイス経験を生かして当該企業の立て直しに成功したことで、その評判を聞きつけた中小の食品会社が支援を求めてきたことから、2009年8月に同社を立ち上げている。

当初の方針は不振企業を引き受けて立て直すということであったため、買収金額も小さなものであった。しかし、経営が軌道に乗ったことから調達可能資金も増え、この1-2年で次のステップとして、一回り大きくて、収益力もある企業のM&Aに取り組み始めた。ただし、ホールディングカンパニーとしての価値を上げるためには、経営の立て直しとは異なる方向性、つまり売上及び利益の成長性を高めることが必要となる。同社では現時点でそのような新たなステージに入ってきたと述べている。

同社がその新たなステージの第1弾として、2022年12月末にM&Aによってグループ化した企業が北海道に本社および工場を構え、ホタテを中心にサケ、イクラ、カニなどの製造加工・販売や鮮魚など冷凍水産品の卸売りを行うマルキチであった。まず、従来のM&Aと大きく異なる点は、特にその収益力である。

2021年12月期のマルキチの売上高は69億円であるが、それに対して営業利益は571百万円と高水準であった。同社自体の2022年2月期の営業利益が着地で523百万円であったから、利益面では同社を凌駕する企業を子会社化したことになる。

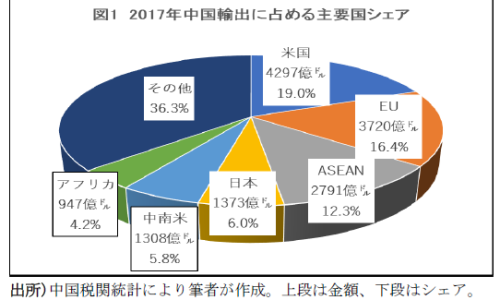

収益性の高い企業を買収し、しかもホールディングの企業価値を高めるためには被買収企業の収益性を高める必要性がある。実はこの背景にあるのが、マルキチの売上の大半がオホーツク海のホタテであり、ホタテは日本の食品の輸出額でトップの製品でなおかつ年々、その輸出量が増えているというものである。

これはマルキチのホタテは他とは異なる方式で養殖され、しかもオホーツク海の流氷に含まれる豊富な養分によって、身の大きなホタテが取れることから、グローバルにも高級品として圧倒的な競争力を持っている。マルキチはこの高品質なホタテを自社工場で加工する高度な技術を持ち、保有4工場はすべて食品衛生基準のHACCPをクリアしていることから、衛生基準の最も厳しいEUにも輸出できる製品となっている。

また、それ以前にM&Aを行ったヤマニ野口水産や雄北水産などとのシナジーも見込まれる。さらに、シンガポールにある販売子会社のシンヒンでは年間170トン以上のホタテを輸入して現地にてスーパーやホテル、レストランに他の水産加工品と共に販売している。

なお、このM&Aにおいて、同社は株の70%を取得し、残りの30%はマルキチのオーナーが保有し続けて、M&A後もオーナーが経営に携わる形となっている。

さらに、2023年8月にはマルキチに対して売上、利益で3倍ほどのワイエスフーズを子会社化している。ワイエスフーズはマルキチ同様売上の80%弱がホタテであり、2022年7月期の売上は約170億円、営業利益は16億円である。この両社でホタテの販売量で10%ほどのシェアとなる。ワイエスフーズの場合も同社は株の70%を取得し、ワイエスフーズのオーナーが30%を保有し続け、経営にも携わり続ける形となる。

ホタテの加工販売に関して、この2社は補完関係の位置づけとなる。つまり、マルキチはオホーツク産のホタテを扱い、ワイエスフーズは北海道の噴火湾と呼ばれる地域のホタテを扱っている。この両社が組むことで、ホタテ業界における大きなマーケットシェアを獲得でき、近年ますます大規模化を要するホタテの加工・保管設備などの投資も優位に行えることになる。

しかも、噴火湾のホタテは冬から春に最も水揚げが多くなり、オホーツク海産は夏から秋が最盛期ということで、それぞれの繁忙、閑散期に応じて生産を補完できることになる。まさに、1+1=2以上の生産性の向上が期待できるわけである。また、ワイエスフーズは同社のシンガポールの販売子会社であるシンヒンとも中国の加工企業経由ですでに取引があることからマルキチを含めた3社間で仕入れルートや販路の整理を行うことによって、グループでの海外強化にもつながることが考えられる。

このワイエスフーズ、マルキチの買収はまさに同社のM&Aにおけるロールアップ戦略という位置づけとなる。M&Aにおけるロールアップ戦略とは、囲い込みということで、同じ業種の会社を多く買収することで、市場シェアを拡大し、収益性、収益規模を上げ、バリューアップさせることである。そして、一般的にはM&AにおけるIPO戦略につながるものであるが、同社の場合のこれまでの買収は必ずしもIPOを目指すものではなかったが、このロールアップ戦略の出口はIPOということになる。

そして、被買収企業のオーナーは、当該企業の株を一部保有し続ける(今回の場合は両社とも30%である)と同時に、このロールアップ戦略の核となる新たに立ち上げるホールディングカンパニーの株も保有してもらおうという構想である。このようなフォーマットを完成させることで、中小乱立で、競争が激しく、収益性の低い業界であってもこのロールアップ戦略によって高収益企業を作り上げることが可能になるものである。

しかも、被買収企業のオーナーがそれぞれ株式の多くを譲渡しても引き続き経営に携わることができ、さらに被買収企業及び核となる企業の株を保有できることで、上場による創業者利益も手にすることができ、しかも後継者難に頭を悩ませることもなくなるというものである。

同社におけるロールアップ戦略の第1弾がこのホタテ加工業のインターナショナル化によるIPOであるが、この戦略がうまく行くことで第2、第3と同様の業界が出てくる可能性がある。

次のページ有賀の眼

1

2