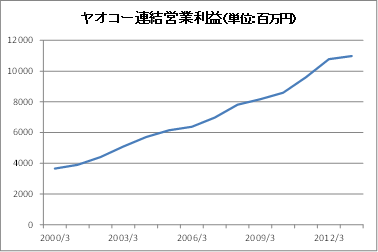

埼玉を地盤とする食品スーパーのヤオコーは競争の激しい食品小売業でありながら、24期連続増益を達成し、経常利益はすでに100億円を超えています。

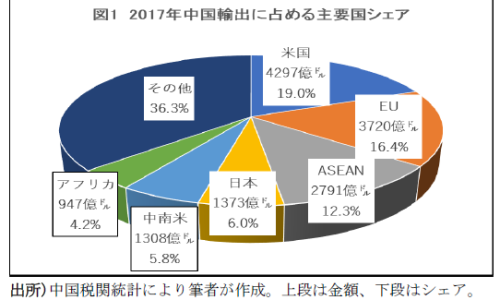

日本の食品流通市場においては、卸売業の機能が高水準であるため、海外先進国のように大手スーパーの寡占化が進むということがありませんでした。日本の食品流通の勝ち組は、卸売業の機能とマッチングが良いコンビニエンス、地域大手スーパー、ドラッグストアです。

もっとも、現状ではそれらの業態内でも勝ち組、負け組がはっきりしています。コンビニは上位3社、ドラッグストアでは加工食品のウエイトの高い企業、また地域大手スーパーは独自のマーチャンダイジングが確立した企業という具合です。

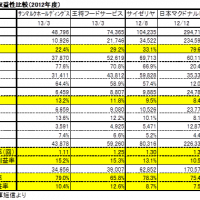

そんな勝ち組地域大手スーパーの1社がヤオコーです。バブル崩壊後の20数年間、大手スーパーの総合スーパー業態は、経営主体が変わってしまった企業も多く、生き残り企業もほとんど利益水準が変わっていません。イオン、イトーヨーカ堂でもそうです。

それに対して、同社は24期連続増益で、2000年以降の13年間でも経常利益は3倍近くになっています。

同社ではバブル崩壊後に特に専門性を高めるために「業種」ぞろえを行いました。これは、惣菜、すし、生花など専門の売り場を作ったということです。また、同時に市場のような青果売り場、オープンキッチンにした鮮魚売り場、買い物客と情報交換できるクッキングサポートコーナーなどを考案しました。

このように決して、NBやPBの加工食品を安売りするという安易な集客を行っていないことが同社の最大の強みであると考えられます。

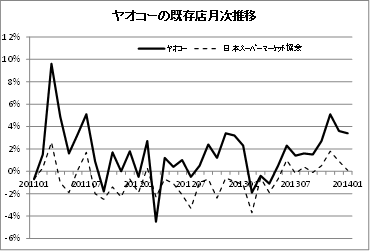

特にこのところ同社の既存店は好調で、勢いがついています。図からもわかるように同社の既存店はコンスタントに日本スーパーマーケット協会の平均値を上回り続けていますが、ここに来てその伸び率が加速しています。

これは同社が消費者の心をつかみ続けているということです。特に2年前から始めたFSPが功を奏しているようです。FSPとはフリークエント・ショッパーズ・プログラムのことで、消費者の消費行動を研究し、顧客特性に合わせた販売促進策を取ろうというものです。消費者の消費行動をつかむために、ポイントカードを発行し、個々の顧客の消費行動を分析する手法です。

これは米国において20年近く前に流行り、中小スーパーがウォルマートなど大手に対抗して生き残ろうという施策でして、成功した企業が何社もありました。そこで、日本でも導入機運が高まったのですが、取得したデータを分析し、販売促進に生かして初めて効果が出るものです。しかし、データ分析をおろそかにしたため、ポイントカードは単なる値引き材料となっただけの企業が多くありました。

同社ではこれまでポイントカードは発行していませんでしたが、改めて他社とは一線を画し、FSPの本質を追求するためにカードを導入しました。その効果が継続的に出ている模様で、買い上げ点数や来店頻度などにプラスとなっているようです。

《有賀の眼》

ヤオコーの強みはいたずらに市場の競争に対抗せず、自社の強みを知り、その強みを徹底して磨くということです。現在、NB(ナショナルブランド)の加工食品を常時最も低価格で販売している業態は、ディスカウンターやドラッグストアと考えられます。ドラッグストアの中には、食品の粗利率が12%台という会社もあります。しかもその会社の売上高営業利益率は4%台と高水準です。

食品スーパーの粗利率は20%台が中心ですから、ドラッグストアの倍以上の粗利率を設定しなければ利益が出ません。ヤオコーのグロッサリーの粗利率は23%台ですから、決して価格で勝負することはなく、しかも売上高営業利益率は4%台を確保しています。この売上高営業利益率は、売上の性格が異なるコンビニを除く上場食品小売業ではベストファイブに入ります。