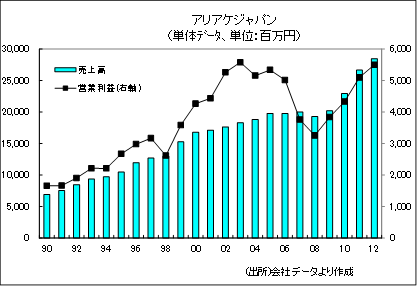

食品企業にあって売上高営業利益率19%台(単体ベース)を誇る高収益企業がある。それが天然調味料メーカーのアリアケジャパンだ。同社は豚や鶏の骨からエキスを抽出し、外食産業、加工食品メーカー、中食産業などに調味料として供給するメーカーである。

天然調味料とくくられるものの製造は、世の中のあらゆる場所で行われている。一例が街のラーメン屋である。街のラーメン屋では、既成のスープを使っているところを別にすれば、豚や鶏の骨、魚のあら、野菜などを数時間から数日かけて煮込んで秘伝のスープを作っている。

こだわりのレストランでもフォンドボーやデミグラスソースをやはり店独自のレシピで作っている。このように天然調味料は身の回りのあちこちで作られているものである。

当然、手間がかかるため人件費まで考慮すると高コストなものとなる。これを工業化しようとしても、やはり大変な作業となる。一般的な方法は、規模だけを大掛かりにして、街のラーメン屋やレストラン同様に釜で材料を煮込むことである。それを人手でラインに移し、その後はほぼ自動で乾燥や濃縮を行うことで最終製品となる。

工業化しても高コストとなるのは、釜からラインに移動させる段階でどうしても人手がかかるためである。特に難しいのが残渣の処理である。これは、原料の骨が形の定まっていない固形物であることによる。

同社の最大の特徴は、天然調味料の製造を完全自動化したことによる圧倒的なコスト競争力である。しかも、完全自動化に成功したことによって、純度の高いエキスを抽出することができるため、同時に製品クォリティまで高めることが可能となった。

まさに、アリアケジャパンの強さの秘密はここにある。当時不可能と思われた抽出工程の自動化に今から30年前に成功したことだ。この技術は門外不出であり、製造部品も別々の会社に発注する念の入れようである。しかもラインでは製造企業のラベルをはがしている。

この自動化の成功は近年になって、さらに商品の差別化に大きく貢献している。実際の工程は当然秘密だが、連続抽出工程によって、より以上にピュアなエキスを抽出できるようになった模様である。つまり、温度を変えて、骨を1時間煮出したエキス、2時間煮出したエキス、3時間煮出したエキスという具合に成分の異なった純度の高いエキスを取り分けるのである。これは、自動化しているゆえ可能であり、ライバル企業の工場で行おうとすれば極めて大変な作業となってしまう。

ハイクォリティ、リーゾナブルプライスやミドルクォリティ、ロープライスが競争に勝つ必須条件であるが、同社はそのさらに上を行く、ハイクォリティ、ロープライスの企業である。これが同社の強さの本質であり、今や日本の食品の味を支配していると言っても過言ではない。

ただし、同社のビジネスモデルは、ローコストを武器に低単価で商品を販売するというだけではない。

先に挙げたようなラーメン屋が評判になって、繁盛したことから、チェーン展開することを考えたとしよう。しかし、秘伝のたれをそう簡単に大量には作れない。かといって、チェーン店の店長に秘伝のレシピを公開するわけには行かない。そこで、アリアケジャパンに相談に行く。すると、同社ではスープの成分を分析し、同社が持つエキスを組み合わせてそのラーメン屋と同じ味を作り出すのである。

このようにして作ったスープは単価が低いわけではなく、付加価値も高いものである。ラーメンスープを調合することはいわば株式のポートフォリオの組成のような作業である。これにはそのためのソフトを開発する必要がある。この背景には、やはりローコストがあり、ソフトを開発する余裕があるということになる。

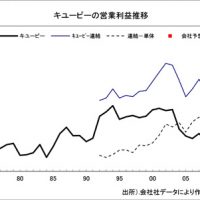

同社の基本的なビジネスモデルは以上のようなものであるが、特に1990年代から2000年代にかけての同社の驚異的な成長の中からひとつのエピソードを紹介しよう。

1990年代前半までのアリアケジャパンの成長は、即席麺用のスープが中心であった。それこそ、即席麺のライバル企業が皆同社の製品を使うという状況にあった。しかし、それほど同社の名前が世の中に知られていたわけではない。95年に同社の名前が一躍世に出るきっかけとなったのが、ルーカレー市場で起こったカレー戦争であった。

このカレー戦争は95年に、業界3位のシェアにあった江崎グリコが、業界で初めて同社の調味料を用いて「熟カレー」という新製品を発売したことで口火が切られた。「熟カレー」は一晩寝かせた味をコンセプトに、95年3月に発売され、発売初年度で60億円を売り上げる大ヒット商品となった。

「熟カレー」発売以前のグリコのシェアは3%程度に過ぎなかったが、「熟カレー」のヒットによって97年にシェアが13-14%まで急上昇する。成熟した食品市場ではこのようなシェアの激変は滅多にないことである。この「熟カレー」は一方で、低価格という側面を持った商品であったこともそのヒットのひとつの要因であった。

下位メーカーの躍進によって、それまで右肩上がりを続けていたトップシェアのハウス食品の業績が悪化に転じる。そしてハウスが、「熟カレー」によるグリコの大躍進に対抗して96年に発売したのが「こく」と「まろやかさ」を売り物とする「こくまろ」であった。これも初年度で80億円を売り上げるヒット商品となる。この「こくまろ」に用いられたのがやはり同社の調味料であり、その後ハウスはカレールー以外のシチューやハヤシルーなどあらゆる商品に同社の調味料を使うようになる。さらに2位のヱスビーも同様に同社の調味料を使うようになったと考えられる。

同社では加工食品メーカー、外食産業と顧客のすそ野を広げ、近年の成長のけん引役はコンビニなどの中食分野である。また、当初国内向け原料の調達手段として進出した米国、中国ではこのところ現地売り上げが増加しており、今後は海外の収益貢献も期待できる。ただし、その後市場として進出した欧州に関しては、現地の経済情勢の不調から若干時間がかかっている。

《有賀の眼》

経営の強さのポイントは、不可能だからこそチャレンジし甲斐があるということです。また、成功してもそこで終わりではなく、徹底的に磨き上げることです。そして、圧倒的な地位を築くことが重要になります。