ほとんどの中小企業の社長は、まさか自分の会社が売れるとは考えていないかもしれません。

しかし、時代は変わってきました。後継者がいないが、お客様のために事業は続けたいといった場合は、会社の売却を考えることになります。

また、価値の下落した上場会社が、有望な中小企業の株式を買い取り、子会社にし、企業価値を高める動きも活発化しています。

◆M&Aもバランスシート次第

M&A(企業の買収や合併)は、大企業が成長戦略の一環として行っていますが、今後は、中小企業も例外ではないかもしれません。ただ、中小企業が自社を売却したいと思っていても、なかなか仲介者が現れてくれないのが現状です。

M&A仲介業務の多くは、証券会社等の投資銀行担当が行っていますが、手数料は通常、売買金額の数パーセントです。

例えば、5億円以下は5%、100億円超は1%。最低報酬は1000万円程度になっており、中小企業のM&Aでは、売買金額が少額なケースが多く、手数料が稼げません。

また、買い手を探すにしても大企業のM&Aの方が楽なケースが多いのも事実です。そのため、手間暇がかかり、手数料が稼げない中小企業のM&Aは、証券会社等は仲介できないと思います。

商工会議所にも仲介や相談窓口もあり、会員の方は利用することも一つでしょう。

いずれにしても、自社の売却ということも視野に入れた経営をしていく必要があるということです。

しかし、ほとんどの中小企業の経営者は自社を売却するという発想は持っていないものです。こんな会社を買ってくれる人がいるとは思えないと思い込んでいるかもしれません。中には、他人から見て買いたいと思われる会社にするために、がんばっている人もいます。

ところで、いくらで自社が売却できるかは、まず、バランスシートの純資産の金額によります。

決算書のバランスシートが債務超過状態で、純資産がマイナスであれば、この段階で、M&Aは困難となると考えていた方がいいでしょう。

債務超過でなくても、本当のバランスシートが債務超過の場合も、M&Aは困難となります。

M&Aの売買代金は、バランスシートの自己資本の金額を無視して算定できないということを知っておく必要があります。

もちろん、中には債務超過状態にも関わらず、M&Aが可能な場合もあります。

純資産がマイナスでも、特殊な技術を持っている、特許を持っている等といった場合は、それらの無形の資産の価値を計算し、資産に加算することで、債務超過にならないこともあります。

M&Aを考える場合の基本は、本当のバランスシートを債務超過状態にしないことです。

◆株価もバランスシートで決まる

上場会社の株価は、PBV(プライス・ブック・バリュー/株価純資産倍率)という算式によって、PBVが0.5倍から2.5倍であれば、適正な株価水準だと判断します。3倍を超えると割高になると判断しますので、いずれ株価は下落するだろうと考えます。

PBVの算式は、株価を1株当たりの純資産で除したものです。

このことは、株価がバランスシートで決まることを意味しています。

ところで、現行の企業会計は、株式などの金融商品について時価会計というものを採用しています。

例えば、株式を購入し、購入した金額(これを原価といいます)より時価が下落すれば、たとえ売却をしなくても、下落分を損失として計上します。逆に、原価より時価が上昇すれば、上昇分を利益として計上しています。

もし仮に、資産の大半が株式などの有価証券だとすれば、株価の下落で、資産が大幅に減少し、純資産(自己資本や財産ともいいます)が大幅に減少します。

株式市場の騰落で、バランスシートが悲劇になり、魔法にもなり、これでは安定しません。

実は、銀行や生命保険などの金融機関のバランスシートがこのようなバランスシートなのです。

ですから、日経平均が大幅に下落すれば、銀行の自己資本比率(普通の株式会社の自己資本比率と異なりますが、大体、同じような計算をします)が大幅に下落し、お金が余っているにも関わらず、銀行の存続ができないということになります。

つまり、銀行等の金融機関の存亡も、バランスシートに支配されているといえます。

このような状態になりますと、銀行は回収可能性に疑義のある会社には貸せません。不良債権が増加すれば、ますます自己資本規制比率が下落してしまうからです。ですから銀行は、お金が潤沢にある会社に貸し出す行動に走ります。

おかしな話ですが、銀行もやはり貸し出しをしなければ収益が上がらないからです。

だからといって、銀行から安易にお金を借りますと、余った資金はどぶに捨てるといわれるお金の格言がありますように、会社の業績が悪くなりますと、このときに借りたツケが重くのしかかってきます。ですから、いくら銀行から貸し付けの依頼を受けても、安易に受けないことが賢明な経営者の行動です。

決して、銀行に貸しを作れるからといった発想は持つべきではありません。なぜなら、銀行には借りを作ったという認識が全くないからです。

◆バランスシート格差

社会に格差が広がっているという理由で、世の中、格差是正の方向に向かっているようですが、すべての格差が悪いわけではないと思います。

適度な格差はやる気を起こしてくれます。格下の人は、格上の人がいるからこそ、闘争心が出て、元気が出るものです。格差のない社会には、この闘争心が失われてしまいます。

ところで、いまの日本の社会において問題になる格差をあげるならば、バランスシート格差ではないかと思います。

地方公共団体でも東京都のバランスシートはいいと思います。もしかしたら、魔法のバランスシートかもしれません。

しかし、他の地方自治体のバランスシートは債務超過状態またはそれに匹敵する地方自治体が多いのです。これでは、地方に元気が出るはずがありません。行政は競争社会の中にいる会社ではありませんので、東京都と地方とのバランスシートの格差はできる限り少なくするような政策は必要なことだと思います。

会社のバランスシートと同様、地方公共団体のバランスシートも一度悪化すれば、自分の力では魔法のバランスシートを獲得することはできません。

だからこそ、地方の時代というのであれば、真っ先に、地方のバランスシートを魔法のバランスシートにすべきだと思います。

もちろん、バランスシートが悪化した原因は支出のあり方にありますので、悪化した原因の根絶を図ることも必要なことです。

◆国のバランスシート

これまでの国や地方自治体は、単式簿記といわれる現金主義の収支でその運営を行っており、当期と次期の決算を結びつけるバランスシートが存在しない単年度決算になっています。

簡単にいえば、検証可能なバランスシートがなかったのです。ですから、破綻状態がきても、なかなか現状を把握し、改善することができなかったのでしょう。

ところで、会社は、二重帳簿を作成してはいけないことになっています。つまり、粉飾決算をしてはいけませんし、特に上場企業は公認会計士や監査法人(公認会計士が5名以上集まった監査の専門法人)がチェックすることになっています。

しかし、国は、一般会計という表の帳簿と特別会計という裏帳簿が存在しています。つまり、粉飾を行っていることになります。

そして、表の帳簿における税収不足を借金である国債で賄い、この国債の償還、つまり借金の返済は借換債という国債の発行でまかなっているのです。

消費者金融のコマーシャルで、借入は計画的に!収支のバランスを考えて!は国や地方自治体にいいたいところです。

借金の返済を借金でまかなっていれば、資金調達ができなくなったとき、会社であれば確実に倒産します。

しかし、国はこれを平気で行っています。国のバランスシートを見るのがとても怖くなります。検証可能性のある国の現実のバランスシートを早く作成し公表してほしいものです。

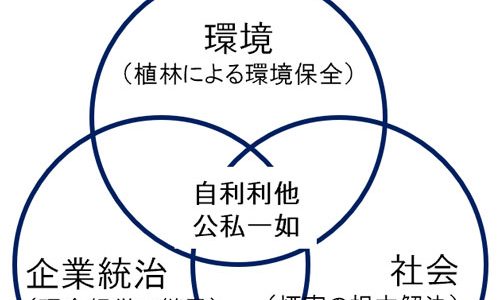

ところで、日本という国の精神的なバランスシートは、もしかしたら魔法のバランスシートなのではないのかと思うことがあります。

資産面でいいますと、自然力、技術力、人間力、経済力、技術力等において海外から頼られる存在というとても大きな存在価値や意義があります。

海外の文化を積極的に取り入れ、自国のものにする人間力もすごいものだと思います。

それでいて、日本人の精神はしっかりとDNAに入っています。

よく、日本人は宗教心がないといわれますが、本当にそうなのでしょうか。日本人ほど、宗教心が心の中にしっかりと存在している国民はないのだと逆に思うのは私だけではないと思います。

諸外国のように、毎週日曜日に教会に行ったり、宗教戦争のような争いはないということは、すでに、しっかりと心の中に根付いているからだと思います。

日本をただ単に存在するだけの国にしないためにも、こういった資産価値を海外に伝えていく必要があると思います。

ちなみに負債は、海外に頼る経済ということになるのでしょうか。この負債を少しでも小さくすることもこれからの大きな課題かもしれません。