- ホーム

- 会社と社長のための資産管理講座

- 第86回「アベノミクス相場は転換点?難しい局面を考える」

日本銀行によるマイナス金利付き量的質的金融緩和が2月16日から実施されたが、この政策効果に関する当局の思惑とは反対に、結果的に金融市場はそれまでより円高と株安の方向で反応した。

年初来の金融市場の混乱は一時期よりも平静を取り戻したが、10年以内に満期を迎える日本国債の利回りがすべてマイナスになり、預貯金金利も限りなくゼロに近くなった。為替も新年度入りしてから、一時107円/ドル台の円高水準になり、運用を取り巻く環境はますます厳しくなってきた。かといってここで運用を諦めてしまっては、将来設計を放棄するようなものなので、不透明感が強くても注意深く忍耐強く運用を継続して行くしかない。

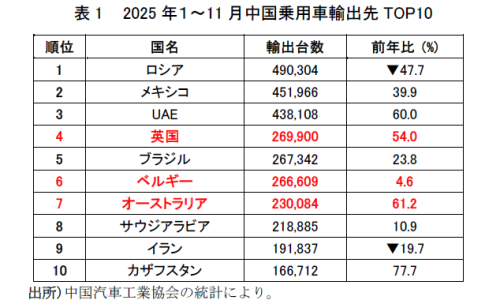

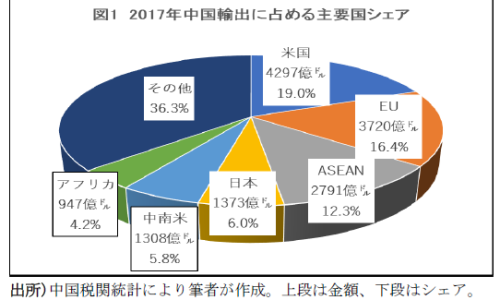

資産運用に関して、グローバルかつ中長期的なリスク要因としては、①中国経済の深刻化、これに引きずられた②資源価格低迷の長期化、③欧州の難民問題と金融危機の再燃、④米国の利上げ動向などがある。時期的に近い国内要因としては、伊勢志摩サミットにおいて景気対策に関するG7の協調体制が組めるか否か、その後どこかで追加の景気対策と来年の消費税再増税の延期方針が発表されるかどうかで、今年後半の為替相場や株式市場が大きな影響を受けるに違いない。長年にわたり金融市場と向き合ってきた運用のプロ達でも、来年にかけて非常に判断が難しい局面といえる。

このような時期に個人投資家が取るべき金融行動とその判断要素として考慮しておくべきことは何だろうか?

過去にも言及したが、近年の金融市場の変動周期は縮まる一方で、変動率は拡大する傾向にある。運用手法として「長期国際分散投資」に基づく運用で、リスクが充分に分散されたポートフォリオであっても、市場の激変に対して短期的に対処できないことは、リーマンショックと世界同時不況が証明している。加えてこの局面では、「満つれば欠ける」という月や潮の満ち引きと同じように株式市場が繰り返す法則も思い出されるべきだろう。アベノミクスの起点が2012年11月14日として、3年5か月余が経つ。東証一部売買代金の6割超を占める外国人投資家は、2015年度は7年ぶりの売り越しに転じている。リーマンショックから8年を迎えて、世界的に景気落ち込みリスクが警戒されている時期だ。

アベノミクス効果がこれから本領発揮となることを期待しつつ、潮目の変化には十分注意して頂きたい。判断に迷ったら「休むも相場」なのである。 以上