全国各地が元気になる? いや、そうとも断言しきれません

2023年の春休み期間中、出張されたり旅されたりという方は、きっと肌で感じたことでしょう。

「移動する人がすごく増えている」と…。新幹線も航空機も明らかにお客さんの数が変わりましたね。あるいは、暮らしていらっしゃる街で人の流れが出てきたと実感された方も多いはずです。

これで全国各地が元気になる? いや、そうとも断言しきれません。以前(2022年11月)もこのコラムで綴りましたが、こうして消費や移動の制約がなくなると、人は有名な観光地なり大都市なりに目を向けがちだからです。

そうなると、ちょっと地味な地域などは存在が埋もれてしまいかねません。地元の人たちも人気の観光地に向かうとなったら、支えてくれる消費者がいなくなるという恐れだってあります。

その意味で言いますと、コロナ禍が一段落しつつある今、あらゆる地域を巻き込むような大競争の時期に突入すると表現していいかもしれません。

黙っていても人が来るような地域ではない場合、ならばどうするのがいいか。値引きに走る? もうそんな余力は残っていないはずです。インフルエンサーに取り上げてもらう? これは誰もが考えることですし、いっときの効果があっても持続しないケースが少なくない。それに費用だってかかります。

足許にある宝物に光を当てる

私は、こういう局面でこそ、「今いちど、足許にある宝物に光を当てる」ことに尽きると確信しています。その地域に当たり前のように存在するもののように見えて、よそから訪れる人にとっては、それが新鮮に、また魅力的に映るというものって、意外とあるんです。それを見いだせたら、愚直に伝え続けるのみ、と私は思います。

この画像をご覧ください。夜の街にぽつりとある屋台です。

これ、福岡県の久留米市で撮影してきた1枚です。屋台というと、同じ福岡県でいえば、福岡市がよく知られていますね。先月(2023年3月)など、どの屋台も満席続きで、お客さんが列をなしていた日もあったほどです。

福岡市の屋台は、川沿いや幹線道路などにずらりと軒を連ねていて、そのたたずまいにも風情がありますが、一方、福岡市の中心街から電車で40分程度というこの久留米市の屋台は、先ほどお話ししたように、文字通り、ぽつりぽつりとある感じ。ある屋台のご主人に尋ねると、往時は70軒を超えるほどだったのが、店主の高齢化などもあって、現在ではわずか4軒。しかも、それぞれの屋台が離れた位置にあるという状況です。

こうなると、観光資源としては魅力薄のようにも感じられるでしょう。でも、実はそんなことはない、と私は気づきました。

ここ久留米市の屋台で時間をすごすと、福岡市の屋台とは大きく異なることがあると知ることができます。それは…。

ほかならぬ地元の人が屋台を支えているんですね。久留米の方言がもう遠慮なしに飛び交っています。観光客が多い福岡市の屋台とはかなり違う空気感です。

そして平日であっても、ごく僅かに残ったそれぞれの屋台は、かなりの地元客で賑わっています。これにも驚きました。

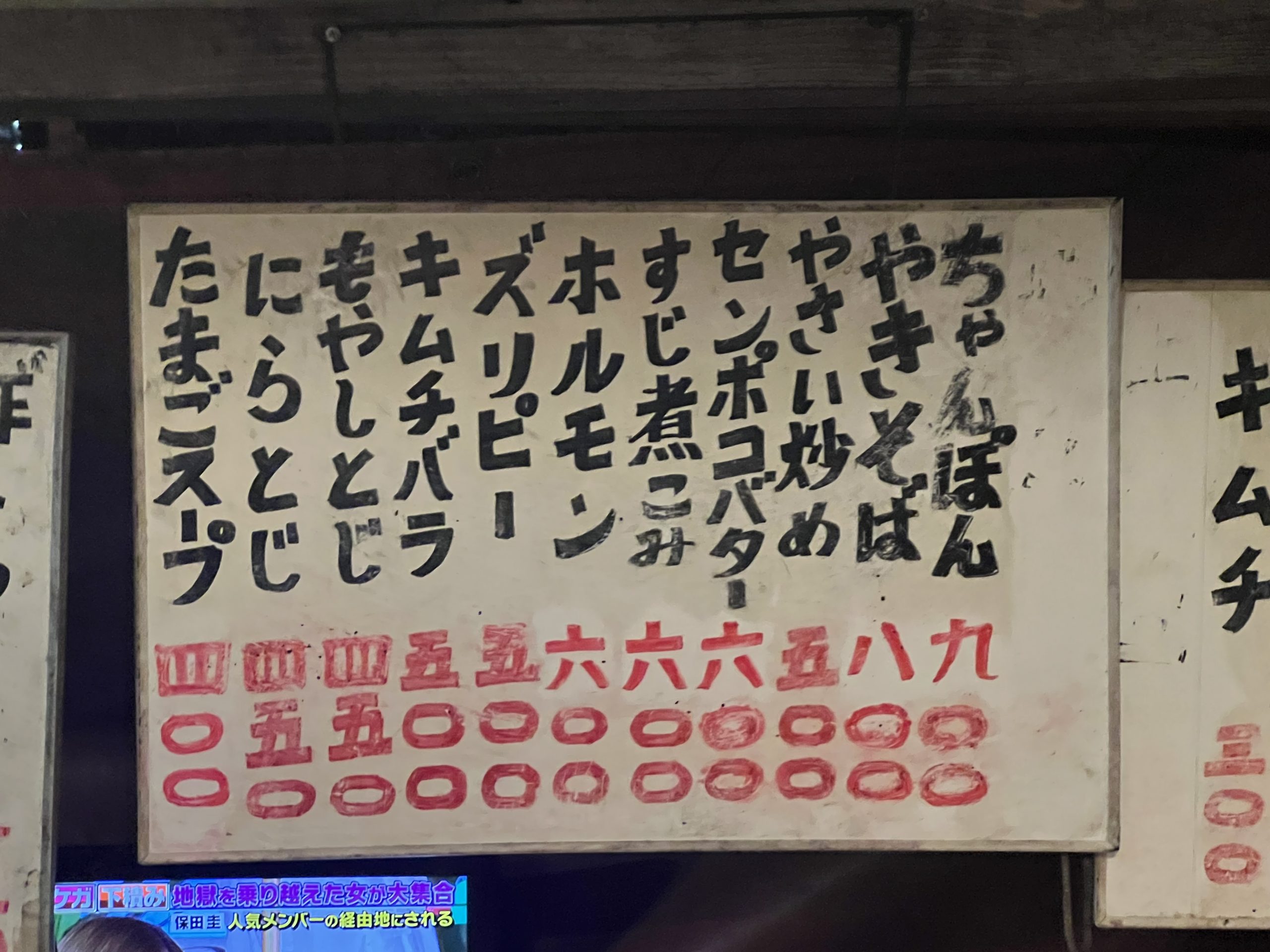

ある夜、私は、初めて暖簾をくぐった屋台のカウンターに腰掛けて、何を注文しようかと迷っていたら、ご主人はこう言いました。「センポコがいい」。何だ、センポコって?

すると、周囲のお客さんもいっせいに口を揃えました。「そうだ、センポコだ」。こうなったら頼むしかないですね。

これがセンポコをバターで炒めたひと皿です。ちょっと緊張しながら口にしたら、これが想像を超えて奥ゆかしい味わいで、焼酎を誘います。ちょっと硬いのですが、噛み締めるとその食感がとても面白い。

「牛の血管を刻んで炒めたものですよ」とご主人が教えてくれました。久留米では当たり前である酒の肴だそうです。

ひと皿のセンポコを食べるために、わざわざ久留米市まで行くか。私は行きますね。センポコそのものを味わいにというよりも、こうして勧めてくれたご主人やお客さんの心遣いをひっくるめて楽しむためにです。食に聡い方なら、九州出張などのついでに、わざわざ久留米市まで足を延ばすという判断をしても不思議では決してないでしょう。観光屋台とはまた違う空気感が格別ですから。

わずか4軒が残るのみで観光客向けとしては弱い、と一見思そうな屋台に、そんな魅力がしっかりとあるわけです。そうした存在こそ、大競争期の武器になるはず、と私には感じられました。

「そうはいっても、自分たちの地域で、そう簡単に足許の宝物など見つけられない」とおっしゃるかもしれません。こういう場面でこそ、改めてじっくりと地元にあるものを総ざらいするするとよいでしょう。静岡の富士宮焼きそばだって、八戸のせんべい汁だって、今では観光コンテンツとして定着していますが、最初は地域の人たちが、ふと足許の宝物に気づいたところから話は始まっています。