予測を上回る賃上げ率の上昇

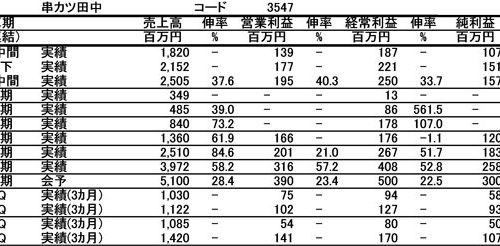

これまでの2023年の春季労使交渉の経緯を見ると、当初の賃上げ予測を大幅に上回る結果が報告されています。

連合による第4回回答集計(2023年4月11日集計)によると、これまでの賃上げ率は3.69%(11,022円)に達し、前年同時期の2.11%と比べてプラス1.58ポイント、金額にして4,765円も高くなっています。

従業員規模別にみても300人以上3.72%(11,274円)、300人未満3.39%(8,456円)と、大手企業に先導されるかたちで始まった賃上げの流れが、中小組合にも広く引き継がれているといってよいでしょう。

なぜこれほどまでに賃上げ率が上昇したかといえば、コロナ後を見据えた業績回復を見越して賃上げ余力が高まったことに加え、人材確保へ向けた賃金水準面からの対応が急務であったこと、一方では個人消費の低迷やインフレ期待の低下などを背景に、賃上げによる需要喚起の必要性が広まったことなどが、主な要因として挙げられます。

労務行政研究所による賃上げ予測(労使及び専門家によるアンケート調査:年末~1月16日にかけて実施。

対象は東証プライム上場クラス。)は2.75%でしたので、これを1%近く上回ったことになります。主要企業2.75%という水準自体も、1997年以来26年ぶりの高水準だったのですが、このまま3.7~3.8%を維持すれば、実に30年ぶりの高水準となります。

なぜ、賃上げ予測が難しいのか

さて、今回のタイトルに掲げた「賃上げ予測値の難しさ」ですが、決して今年の賃上げで当初予測が大きく外れたことの言い訳をしようというものではありません。

中小企業の賃上げ予測が仮に2.50%と報じられればこうした予測値を世間相場と捉え、多くの経営者が「これさえクリアしさえすれば大丈夫だ」と思い込みやすいことに、賃上げ予測値の取り扱い上の難しさがあるということをお話したいのです。

賃上げの妥結結果が2.50%であったとしても、その中には賃上げ5%以上の企業もあればわずか1コイン(500円)程度や昇給なしといった会社も含まれています。

一口に2.50%といっても様々な会社の平均値であって、個々の会社にとって競争力ある賃金水準を維持するために必要な水準であるかどうかは別問題です。

既に給与水準が十分に高い会社にとっては定期昇給だけでも競争力ある水準が維持できるかも知れませんが、給与水準が低い会社にとってはベアも含めた高い賃上げ率を実現しなければ、人材流出につながるかもしれません。

さらに平均賃金が低い会社であれば、同じ金額を引上げても賃上げ率は高めに出るものです。(例えば、平均5,000円の賃上げをする場合、平均賃金31万円の会社なら賃上げ率1.61%、平均賃金26万円の会社なら1.92%という具合です。)

つまり、賃金水準が低いと自認している会社であれば、世間並み以上の賃上げ率を継続してこそ、賃金水準は相対的に上昇し、賃金面での競争力を備えることができるのです。

この30年を振り返ると、賃金ベースの高い大手企業が常に賃上げ率が高く、賃金ベースの低い中小企業ほど賃上げ率も低いという傾向がずっと続いています。

つまり、企業規模間の賃金格差は年を追うごとに開いているのです。

ただ、人材獲得競争が激化する時代、賃金水準が低いままでは人材の獲得・定着は望めません。

一気に賃金水準を引き上げることは難しいかもしれませんが、将来を見据えて段階的に賃金を引き上げていく準備をしなければ、明るい未来は描けないのです。

このときの、総合的な人事戦略や賃金戦略は、中長期的な事業計画と一体的に捉えていかなければなりません。

賃金水準が相対的に低い中小企業であるからこそ、より高い賃上げ率を目指し、戦略的に対処していくことが求められているのです。