ユニコーン企業とは、創設10年以内、評価額10億米ドル以上、未上場、テクノロジー企業といった4つの条件を兼ね備えた企業を指す。

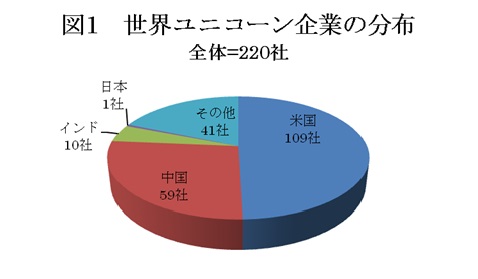

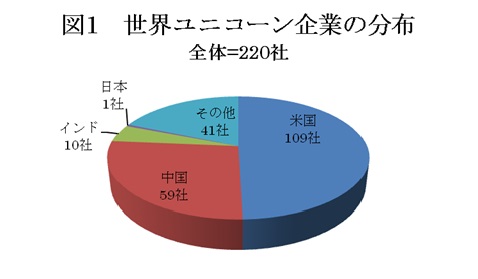

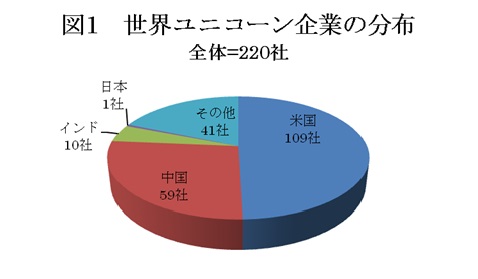

アメリカの調査機関CDインサイダーの集計によれば、2017年12月1日時点で世界に220社のユニコーン企業が存在し、それら企業の評価額の合計金額は7630億米ドルを超える。これら220社の多くはアメリカもしくは中国の企業だ。図1に示すように、アメリカ発の企業は109社で全体の49・5%を占めている。これに続いて中国発の企業が59社で全体の26・8%を占める。

出所)米CAインサイツ2017年12月1日集計により沈才彬が作成。

金額ベースでは、中国の企業群に2591億米ドルの評価額が付けられている。この額は全体の34%に相当する。例えば、配車アプリ大手の滴滴出行の評価額が500億米ドル、商業用ドローン世界最大手のDJIが100億米ドル、出前サービス大手の餓了麼が55億米ドル、シェア自転車大手のモバイクが20億米ドル、民泊大手の途家が10億米ドルとなっている。

一方、日本のユニコーン企業が驚くほど少ない。世界220社のうち日本企業はフリマアプリのメルカリ1社のみで、評価額は10億米ドルである。

ユニコーン企業が多い国の経済は活気がある。日本は世界3位の経済大国だが、ユニコーン企業が1社のみであり、今の日本経済は実に活気も覇気もない実態が浮き彫りになっている。

それでは、なぜ日本にはユニコーン企業が極端に少ないのだろうか。

先ほど述べたユニコーン企業の条件の1つに「テクノロジー企業である」という条件がある。これがキーワードであると筆者は考えている。つまり、日本の科学技術分野の地盤沈下がユニコーン企業の不在に直結している可能性が高いのだ。

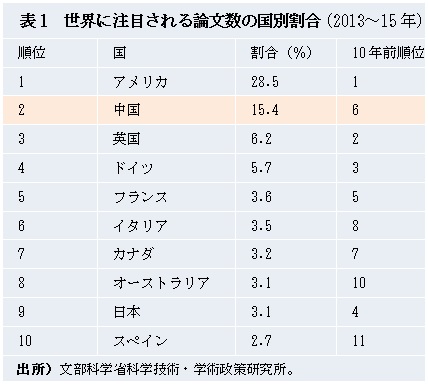

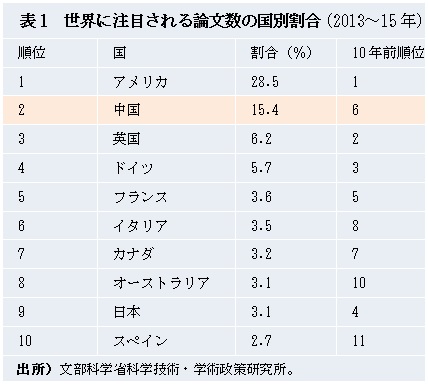

それを裏付ける厳しい現実は、文部科学省のデータに基づく「世界に注目される論文数の国別割合2013?2015年」や「アメリカが選ぶ共同研究相手国の推移」を見ればよく理解できる。

日本の文部科学省が公表する「世界に注目される論文数の国別割合」(表1)によると、第1位はアメリカで世界全体の28.5%を占めている。次いで第2位が、世界全体の15.4%を占める中国なのだ。

日本は残念ながら第9位で、10年前の第4位から大きく後退している。逆に中国は第6位から躍進していることが、このデータからわかるだろう。

同じく文部科学省が公表している「科学研究で米国が選ぶ共同研究相手国」というデータがある。これは、科学技術分野の共同研究でアメリカがどの国を相手として選ぶかをまとめたものだ。共同研究の対象は、化学、材料科学、物理学、計算機・数学、工学、環境地球科学、臨床医学、基礎生命科学の8分野にわたる。

これらの分野の研究で、アメリカがパートナーとして選んでいるのが表2で示した国々だ。これを見ると、6分野において中国が第1位である。かたや日本は、いずれの分野においても第5~13位の位置に甘んじている。

出所)

出所)文部科学省のデータにより沈才彬が作成。

注)順位は2013-15年に米国が他国と共同で発表した論文のうち割合が多い国。

日本の科学技術力の凋落が今後も続けば、日本の学者がノーベル賞を取れなくなる時代が早晩やって来ても何ら不思議ではない。事実、医学生理学賞受賞者の大隅良典氏や物理学賞受賞者の梶田隆章氏は、そうした時代が到来するかもしれないと危機感を露わにしている。(つづく)