―古山先生は日本経営合理化協会主催の「後継社長塾」の副塾長として、中小企業の後継者の育成もされています。後継者が「持たざる経営」を実践しているケースはありますか?

私どもアイ・シー・オーコンサルティングの本やセミナーで学ばれて、「たたむ・削る・変える」のオフバランスや金利を下げる銀行交渉をおこない、会社にお金が残る経験をされた経営者は、ご自分の後継者を「後継社長塾」に参加させるケースがよくあります。

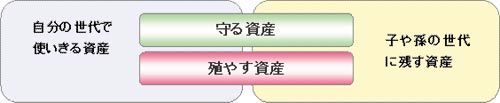

その場合、後継者が優秀であればあるほど、会社の将来のために、今までにない発想で、いわゆる「持たざる経営」の第2ステップ、第3ステップに取り組みます。その結果、さらにお金が残る構造になって、後継者がリーダーとなって高収益企業に発展させたケースはいくつもあります。

というのは、先代社長がお金が残る体質に転換しても、先代社長はどうしても、ひと昔前の成功体験をもっているので、従来の発想から抜け出せないことが多いものです。

たとえば、「商品は営業マンが売りにいくもの。売上が下がったら、まず営業マンに発破をかける」というような発想です。

また「IT技術が苦手で、生産性を上げられない」など、先代社長ではできないことがあります。しかし後継者ならできるのです。

後継社長塾は、子会社の経営者を育成するために幹部社員を派遣している会社もあります。

たとえば、「持たざる経営」が進んで、子会社を9社持っている、ある会社なんかは、9人の幹部社員を参加させています。

いすれにしても、「後継社長塾」の塾長は、私どもアイ・シー・オーコンサルティング会長の井上和弘で、副塾長はわたし、そして塾頭は福岡が担当していますので、塾生はアイ・シー・オーコンサルティング式の「持たざる経営」を学ぶことになります。「持たざる経営」の成果は、実証済みですので、多くの経営者に活用していただきたいと思います。