金融庁トップが7月20日付で交代した。遠藤俊英長官(1982年旧大蔵省入省)が退任し、金融国際審議官だった氷見野良三氏(83年)が新体制を率いる。退任した遠藤長官は、朴訥としたイメージであったが、在任2年間に打ち出された政策は今後の地域金融行政の土台となる重要なものである。

アフターコロナの世界の中で、地域金融機関の経営改革はいよいよ待ったなしとなってきた。

経営改革の方向性を見定める為にも、金融行政変化の中身を見ておきたい。

金融行政変化の3つのプロセス

金融行政を転換したプロセスには、次の3つのポイントがある。

1.金融検査マニュアル廃止

先ずは「金融検査マニュアル」の廃止。(令和元年12月18日)

同マニュアルは1999年に制定されて以来20年経過し、今回、廃止された。

そもそも「金融検査マニュアル」制定の目的は、当時問題となっていた不良債権処理を進めることと、金融機関の慣れあい体質を改めさせることであった。検査方法はマニュアル通りに運営されているかどうかをチェックする指摘型で、何よりも画一性が重んじられた。

しかしその後、不良債権問題は収束してもマニュアル行政は温存され続けた。そのため、金融機関の経営目標が、検査に指摘されない範囲中で収益を上げる事が第一義となってしまい、顧客の課題やニーズはそっちのけの金融機関本位のプッシュ型営業が当たり前となってしまったのである。優良企業には金利のダンピング競争となったり、逆に業績不振企業には貸し剥がしが起こったのも、画一的なマニュアル行政が影響していたと言える。

そして今、地域金融機関に求められている役割は、地域経済の活性化であり、後継者問題の解決やコロナで落ち込んだ業績の立て直し支援など顧客起点での課題解決である。

ところが、いざ金融機関に求めてみても容易に進まない。当たり前である。画一性とは真逆の発想やアプローチが必要だからだ。

金融庁としても、その弊害にようやく気付いて反省したのか、「金融検査マニュアル」の廃止に踏み切り、検査方法も指摘型から探求型対話方式へ180度転換する事としたのである。

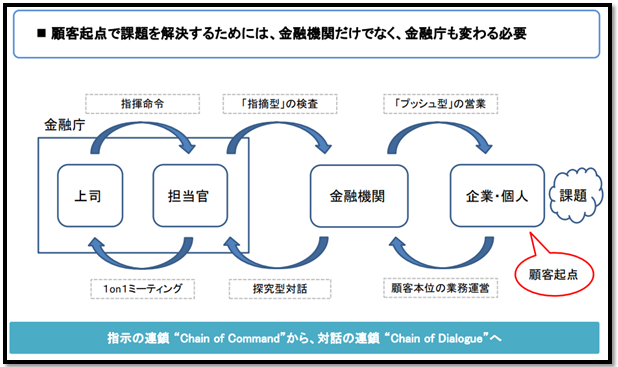

下図は、遠藤長官の金融懇話会(2020年7月3日)での資料の一部。

金融行政の在り方について、指示型から顧客起点の対話型への転換を示している。

2.コア・イシュー(主要論点)による本質的な議論

次にコア・イシューの制定。(令和2年3月31日)

対話型検査の軸となる論点をまとめたものである。

経営とガバナンスの向上に資するコア・イシューのポイント(金融庁資料より)

【論点1】地域銀行の経営理念

自行の経営理念は、どのようなものであり、自行の経営環境の中で、どのように機能しているか。経営理念は、どのように行内に浸透しているか。

【論点2】地域社会との関係

自行は、地域社会との関係をどのように考えているか。また、地域社会のステークホルダーとどのように対話しているか。

【論点3】 経営者の役割

経営トップは、自行の現状をどのように把握し、どのように評価しているか。仮に課題があると考える場合、その解決に向けて、どのような取組みを行っているか。

【論点4】 取締役会の役割

自行の現状を踏まえて、取締役会に期待する役割をどのように考えているか。社外取締役にどのような役割を期待しているか。取締役会、社外取締役の役割の発揮状況をどのように評価しているか。仮に課題があると考える場合、その解決に向けて、どのような取組みを行っているか。

【論点5】 経営戦略の策定

自行において、どのようなプロセスを経て経営戦略を策定しているか。経営理念と経営戦略の関係性をどのように考えているか。経営戦略の実践状況の検証(現場の意見の反映を含む。)や今後の経営戦略への反映など、PDCAプロセスはどのようなものか。

【論点6】 経営戦略の実践

経営戦略を実践するに当たって、コストとリターンや、リスクとリターンのバランスの分析と、それに基づくポートフォリオの構築をどのように行っているか。

【論点7】 業務プロセスの合理化や他機関との連携

経営戦略を実践するに当たって、経営環境の変化等を踏まえて、業務プロセスの合理化や他機関との連携などをどのように考えているか。

【論点8】 人材育成、モチベーションの確保

経営理念等を踏まえ、自行の行員に求められる能力をどのように考えているか。そのための人材育成に向けて、どのような取組みを行っているか。役職員が、業務に誇りとやりがいを感じるとともに、安心して働ける環境を整備するために、どのような取組みを行っているか。

内容としては、極めて基本的なものである。日頃から事業発展計画を策定して実践している経営者から見れば、どれも当たり前の内容かもしれない。

しかし、マニュアル対応に慣らされてしまった経営者にとっては、この当たり前が難しい。一方で金融庁側も指摘型に慣れてしまっていて、対話と言っても何から始めようか?といったところだろう。

そこで、このような対話の軸を制定して、地域金融機関としての役割や存在価値など経営の本質を見つめ直し、今後の発展戦略を共に議論して行こうとの主旨である。

3.経営改革を後押しする政策パッケージ

3点目は、経営改革を後押しする政策。影響の大きい、特徴的なのは次の三つである。

① 地方銀行同士の統合・合併を独占禁止法の適用除外とする特例法(令和2年5月20日成立)

同じ地域の金融機関同士の統合・合併は、市場占有率が高まり過ぎることから独占禁止法の制約を受けていたが、特例法により可能となった。貸出金利の不当な引き上げの禁止や顧客利便性が損なわれないように金融庁は監視する。

② 業務範囲の規制緩和(令和元年年8月)

地域企業の生産性向上等に向けた金融機関の取組みをサポートするため、地域活性化や事業承継等を円滑に実施するための議決権保有制限(5%ルール)の緩和や、地域商社への5%超の出資を可能にするなどの、業務範囲に関する規制緩和等を実施している。

③ 改正金融機能強化法(令和2年6月13日成立)

地域金融機関が公的資金を注入し易くする法案。公的資金の申請期限が2026年3月まで4年延長され、資金枠も15兆円に拡大した。そして、事前に求めていた収益目標の策定や経営責任の明確化が不要とされた。収益目標の策定や経営責任が制約となって、銀行が公的資金の申請に慎重となり、深刻な資本不足に陥ってしまうことを回避するための措置だ。また、従来は15年以内を目安としていた返済期限も撤廃された。

①は、統合・合併の障害を取り除き、再編を促進させる狙い。

②は、顧客起点での課題解決に取り組むための武器を充実させる狙い。

③は、コロナ禍による貸倒れ増加による金融機関自身の経営悪化への備えであり、資本注入に対する抵抗感を抱かせない事を目的としている。

地域金融機関の経営改革を支えて、機能強化させたいという行政の意思が表れている。

金融機関はどう変わる?

以上、アフターコロナに向けた金融行政は、

・金融検査マニュアルの廃止に象徴される、指摘型から対話型への転換

・対話の軸とする、コア・イシュー(主要論点)の制定

・経営改革を支える政策パッケージの制定

という3つのプロセスによって現実に変化していることが、お分かりいただけただろう。

そして、金融機関への影響を簡潔に言えば、「画一性からの脱却」である。

経営の自由度は高まり、各金融機関の置かれた環境と経営者の考え方により個性が出てくる。

合併・統合などの再編。異業種との連携。地域商社の設立。人材紹介業の開始。既に、様々な動きが始まっているが、益々加速する。

そして、その先の行方としては、優勝劣敗。経営者の質が、金融機関の優劣に如実に表れる事となるだろう。

企業経営者はどうする?

金融機関の経営姿勢が、顧客起点の課題解決型に変わるとなれば、企業にとっては歓迎だ。

自社の取引銀行にも問いかけて、課題解決に役立ててもらいたい。

一方で、金融機関経営の優劣に差が広がる事も忘れてはならない。

取引銀行の選択による経営に及ぼす影響が、これまでよりも大きくなることを頭に入れておいていただきたい。