出版社の業績が好調であると聞けば、多くの人は「そんなはずはない」と思うかもしれない。しかし、出版社の業績は今、十数年ぶりの好業績に湧き、当面の業績は加速度的に良くなる可能性がある。もちろん、現時点ですべての出版社が好調というわけではなく、まずはコミックに強い出版社の業績が急拡大し始めた。

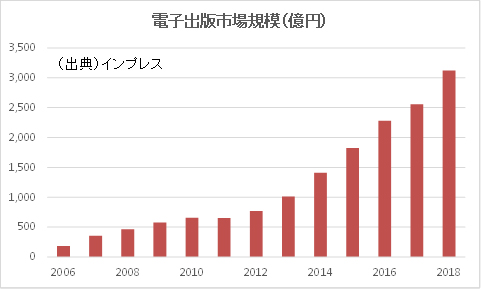

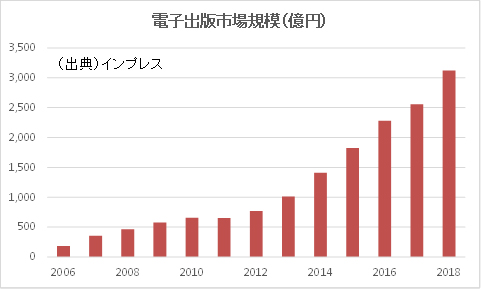

この背景は、電子書籍市場の急拡大である。図は電子書籍市場の推移を示すが、10年前には464億円だった市場が2018年には3,122億円と、年率21%の成長を遂げている。ただし、出版全体に占める電子書籍のウエイトは16%程度であり、その市場が21%増えてもその他が5%以上減っているので、未だに市場全体は減少傾向にある。

それではなぜ儲かり始めた出版社があるのだろうか。それはこの電子書籍市場の中身が関わっている。つまり、電子書籍市場と言っても、実は80%がコミック、つまりマンガである。そのため、過去からマンガに強い出版社の売上高がいよいよプラスに転じてきた。しかも、電子書籍は、印刷代が要らず、物流費も不要である。当然、同じ売上高でも収益性は極めて高い。これらの恩恵をフルに受けている出版社の代表には講談社、小学館、集英社がある。

ただし、この電子書籍市場は、つい最近漫画村という海賊版サイトの出現で危機に陥っている。これは漫画村がネットにあるマンガを違法にアップロードして、無料で公開したことで、電子書店及び出版社の売上の伸びが急減速したのである。しかし、業界を挙げて政府に働きかけて、昨年4月にサイトを閉鎖に追い込んで、再び電子書籍市場が急拡大を始めた。そこで、出版社の直近の決算を見ると業績が急速に拡大している兆候が覗えるのである。

ちなみに、最も直近で決算を発表したのが小学館であり、2019年2月期決算は売上高が2.6%増え、経常利益が5.4倍となっている。しかも、2月期決算ということは漫画村が活動していた2018年3、4月も入っているので、現状はさらに好調であると考えられる。経常利益は44億円ほどであるが、この20年ほどのピーク利益は2005年2月期の55億円であり、直近10年ほどは赤字の期が多く、最も経常利益が多かった期でも17億円ほどにすぎないので、いかに終わった期の44億円がすごいものか理解できよう。

しかも、漫画村の出現、そして閉鎖の一連の動きの中で、出版社が気付いたことは電子コミックの潜在市場の大きさであった。つまり、これまで有料で電子コミックを見なかった層が、漫画村で無料でマンガを見始め、そこが閉鎖されたことで続きを見たい人が有料にどっと流れ込んだのである。

漫画の主流である漫画週刊誌は分厚くて持ち運びに不便で、しかも目立ちやすい。それゆえ、ある程度の年齢になると、人目を気にして卒業する人も多かった。しかし、電子コミックは人目を気にせずスマホで簡単に見ることができるため、やめるきっかけがない。また、これまで漫画雑誌を買うことに躊躇していた人も気軽に読み始めることができる。このことに気づいた出版社が積極的にさまざまな広告宣伝、プロモーションを行ない始めた。

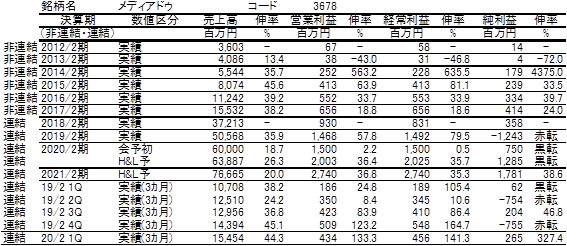

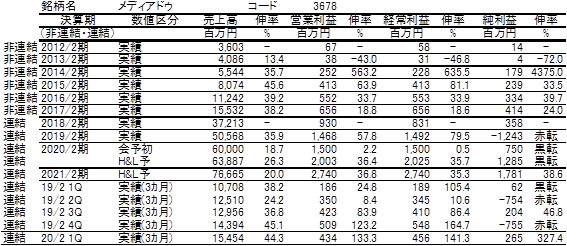

一例としては、自社でサイトを立ち上げて、新連載の漫画を無料で見せるものがある。もちろん、1話、2話までであるが、そこでさらに読みたい人は電子書店で購入することになる。また、各種プロモーションも1年前比で倍増の勢いにある。自社の漫画をプロモーションするのに、自社で1社ごとの電子書店とやり取りするのは手間がかかる。そこで、活躍するのが電子書籍卸のメディアドゥである。

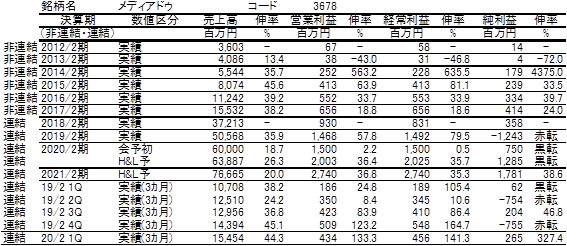

電子書籍流通は電子書店と出版社の直接取引が60%で、卸経由が40%である。この卸経由の内80%のシェアを持っているのがメディアドゥである。つまり、電子書籍流通全体の32%が同社のシェアとなる。しかし、出版社の収益向上によって、出版社のプロモーションが急拡大し、それらの多くが同社を経由するものであるため、同社の市場全体に対するシェアが急上昇しており、この1年で32%から37%と5%ptもの上昇となっている。

また、同社では最大手の卸という立場を利用して、電子書籍の欠点をカバーする書籍流通プラットフォームを開発し、業界に提案している。紙の書籍に比較した手軽さから、すでに3,000億円を超える市場を形成している電子書籍であるが、紙の書籍に比べて劣る点、不便な点もある。それが、電子書籍で購入できるのは読む権利であって、保有する権利ではないという点である。

読む権利であるので、購入先の書店が倒産すると、その権利が消滅してしまい、購入したのに読むことができなくなる。また、所有権ではないので、紙の書籍のように貸し借りができず、中古として売却することもできない。そこで、同社ではブロックチェーンを使って、それらの欠点を補い、電子書籍においても所有権の売買ができるプラットフォームを開発している。

解決すべき問題はまだあるものの、既に開発のめどは立っており、やがて同社の提案が市場に受け入れられる日も来よう。業界全体に対してこのような提案ができるのも、同社が卸という立場で、生産者である出版社と販売者である電子書店をつなぐ役割を果たすという立場の重要性が意味を持っているからである。

有賀の眼

卸という存在に対しては、これまで様々な形で議論されてきた。最も目についた議論は、小売りの世界の卸不要論である。日本では卸が幅を利かせているが、海外流通先進国では卸がなくなっている。それゆえ、我が国の流通の非効率は卸があるからだというのが、卸不要論の骨格であった。

しかし、卸がなくなるとメーカーと小売りが直接取引する結果、それぞれの寡占化が進んで、効率的でローコストにはなるが、消費者の選択肢は極めて狭いものになる。加えて、性善説から言えば、メーカー、小売りが最大の努力を尽くすことで、低価格で商品を販売できるということになる。しかし、逆から言えば、競争が制限的になることで、メーカー、小売りの都合で簡単に価格を上げられるという問題がある。米国などでメーカー製品の値上げが頻繁に行われるのはそのような背景がある。

各国ごとにどのような流通形態になるかは、当該国の小売りと卸の機能競争の結果であり、消費者がどちらを支持するかで決まってくる。結果的に、米国では卸はなくなり、小売業の寡占化が急速に進んでいる。そこからさらに進んで、ネット小売業であるアマゾンが巨大な企業として存在感を高めている。一方、日本では食品流通で典型的であるが、食品卸売業の機能性の高さが小売業に勝り、消費者の支持を得た結果、多様な業態が存在し、一方で最大のライバルであった総合スーパーは今やほとんど姿を消している。そして、メーカーの寡占化も進まず、多くの中小メーカー、さまざまな商品が生き残ったのである。

電子書籍の世界でも、卸の意味づけに多くの参加者は気づかなかった。電子書籍の先進国である米国ではここでも寡占化が進み、全流通の80%はアマゾンが押さえている。当然、卸という業態は不要になる。しかし、日本では卸が存在するため、電子書店の数は無数にあり、同じ電子書籍でもさまざまな形のサービスが存在し、覇を競っている。普通に電子書籍を販売するパターンだけではなく、月額の固定課金で読みたいだけ読める仕組みや正規ルートの無料の仕組みもある。これは出版社から許可を得た過去の古いコミック限定で、電子書店は広告で収益を上げるパターンである。これも出版社との著作権の取り分が決まっており、無料ではあるが、関係者にはきちんと利益が落ちる。

このように卸が存在感を示せるのが日本の流通市場の特性の一つなのかもしれない。それによって、消費者に多様な選択肢を提供できることは、むしろ効率的とさえ言えるのではなかろうか。その市場にあって、同社はますます存在感を高め、市場の発展に資する存在となってこよう。特に今後は、日本のコミック文化の海外への発信でもより力を発揮する存在となろう。