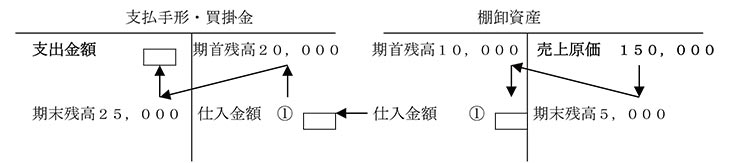

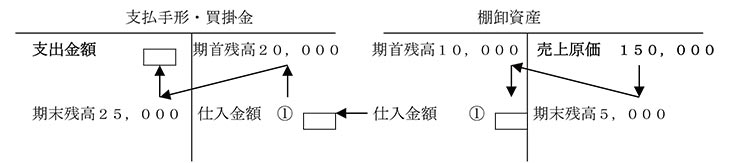

仕入金額①は150,000+5,000―10,000=145,000となり、支出金額は、145,000+20,000―25,000=140,000となります。

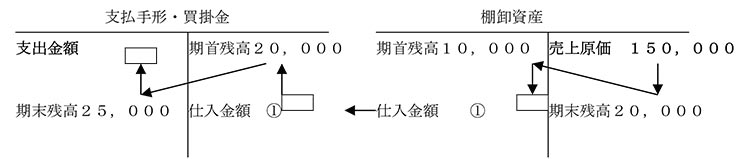

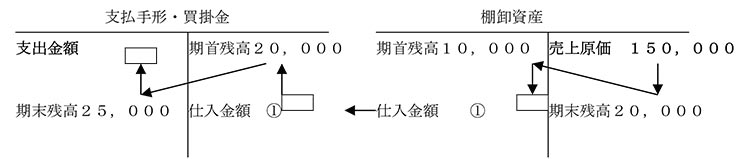

仕入金額①は150,000+20,000―10,000=160,000となり、支出金額は、20,000+160,000―25,000=155,000となります。

つまり、ケース2のように、より多くの在庫を抱えてしまうことは、費用である売上原価が同じでも、仕入金額が多くなることを意味し、結果として支出金額が増加することになります。

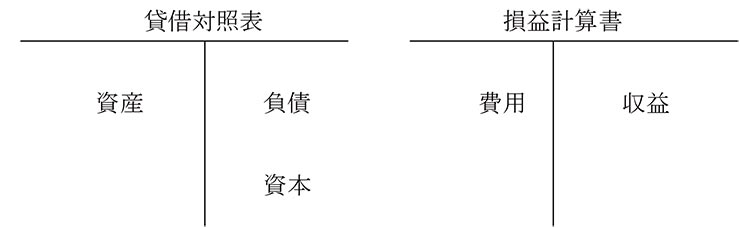

経営者の勘を図解で示せばこのような図になります。図解は勘を支えてくれるものです。

(参考)

簿記を勉強していない経営者は多いようです。

簿記を知らないと、一見、数字は読める気がしますが、数字の関係、すなわち流れがわかりません。だから、本当の意味では数字が読めたことにはならないのです。

簿記の知識がある社長でも確認のため軽く読んでほしいと思います。

少しでも簿記の仕訳を知っている人はこんなことを考えたことがないでしょうか。

どうして現金が増加したら、「左」に書くのか。現金が減少したら「右」に書くのか。

また、どうして借入金が増加したら「右」、減少したら「左」に書くのか。

仕訳というものは左右に分けて書くことはわかってはいても、なぜ、現金が増えたら「左」なんだろうか。

「簿記の講義を受けたときは、そういうものだから体でおぼえなさい」といわれたことがある人も多いのではないでしょうか。

その回答はいたって簡単です。

バランスシートと損益計算書の構造を見ればいいのです。

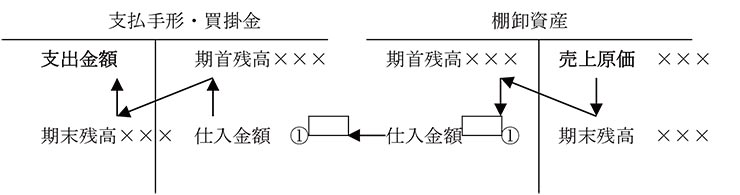

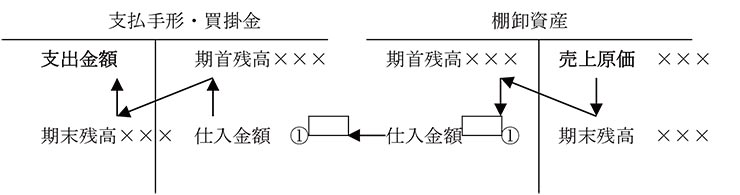

バランスシートにおいて、資産は左に位置し、負債と資本は右に位置します。

また、損益計算書において収益は右に、費用は左に位置しているのです。

だから、資産の増加は左、減少はその反対で右に記帳されることになります。

前述のケース1と2の場合、支払手形・買掛金は負債であるため、バランスシートの右に記載されるため、期首と増加を右に書き、減少を左に書いているのです。そして期末は、左右をバランスさせるために、左に書いていることがわかります。

棚卸資産は資産なのでバランスシートの左に記載されます。したがって、期首と増加を左に書き、減少を右に書いているのです。そして期末は、左右をバランスさせるために、右に書いていることがわかると思います。

経営者にとって簿記は最低限の知識だと認識してほしいと思います。