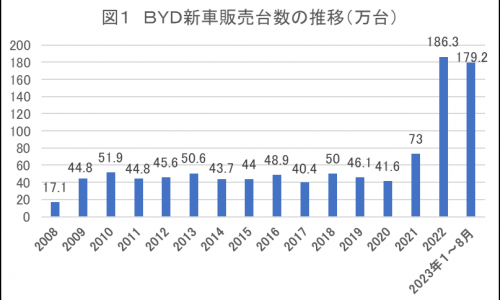

中国の民間調査機関である胡潤研究院は、「中国本土の純資産総額が1千万元(約1 億2 千万円)以上の超富裕層が、2011 年末に100 万人を突破した」と発表した。

この調査結果の中で最も特筆すべき部分なのが、超富裕層の平均年齢だ。日本の富裕層のボリュームゾーンはシニア世代以上だが、中国の超富裕層の平均年齢は39歳と若い。

また男女比では、女性が4割を占めていることも特徴的である。中国では、女性の社会進出が進んで おり、結婚後も共働きが殆どで、企業経営においても積極的であることが裏付けられている。

この超富裕層の消費は、主に「旅行」「健康」「子女教育」に向けられており、ブランドや流行に敏感で、個性やステータスに対するこだわりが強い。つまり、若くして富を手に入れた“ 新貴族”と呼ばれる彼らは、高収入かつ高消費で、興味対象にはお金を惜しまないのである。

最近の尖閣諸島問題を見てもわかるように、中国進出におけるカントリーリスクは、アセアン諸国に比 べると依然高く、好調を維持していた経済成長の鈍化も懸念されているが、それでも日本企業にとって中国市場は、無視できないほど魅力的だ。

貪欲な若い世代がボリュームゾーンであり、人口比で見れば、1,300 人に1 人が億万長者という計算となる。その絶対数とポテンシャルは、世界を見渡しても圧倒的に大きく、リスクを負う価値は十分にあるのだ。

当実戦会における中国進出の状況を見ると、最近では、有店舗への出店と中国本土への卸業務、そし てTVショッピングへの商品供給に成功事例が増えており、その背景には中国人富裕層の急増がある。

私は現在も、淡々とこの巨大市場を香港・新?・大連の3拠点から攻略する手段を強化している。

_page-0001-500x300.jpg)