前回、「感謝の気持ちを上手に伝えるコミュニケーションについて」お話をしました。今回は「報告・連絡・相談」についてお話します。

前回、「感謝の気持ちを上手に伝えるコミュニケーションについて」お話をしました。今回は「報告・連絡・相談」についてお話します。

皆さんは「報告・連絡・相談」のことを、「報連相」と言うことはすでにご存じではないでしょうか?私が新人研修を受ける頃は、まだ「報連相」という造語自体がありませんでした。この報連相」→「ほうれん草」は1982年、元山種証券(現SMBCフレンド証券)社長の山種富治さんがお考えになりました。当時山種証券の社員の方が千人を超える組織に成長していたため、ビジネスマナーのコミュニケーションの基本として「報告・連絡・相談」は、人にとって「血液」が大切と同じように「報連相」は会社の血液であると位置づけていらっしゃいました。

これからさらに組織が成長するとき会社が一体となるために、一人一人の社員にもっと「報連相」の大切さを浸透させたいという強い思いから、毎月1日を「ほうれん草の日」と定め、手紙付の本物の「ほうれん草」を社員全員に、配ることを思いついたそうです。「報連相」の大事さを伝えたい気持ちがいかに強かったかよく伝わってきますね。翌年には、当時の中曽根政権で政界向け「ほうれん草キャンペーン」が始まり、多くの企業が取り組むようになったということです。

当時、男性社員たちは仕事終わりに一杯のお酒を飲んでから帰る方が多くいらっしゃったようですが、毎月1日は会社で配ってくれた新鮮なほうれん草を持っているため、まっすぐ家に帰るしかありませんでした。毎月一日は、家族にとってパパが早く帰って来る嬉しい日に変わりました。これにとどまらず今度は、毎月1日に千束を超えるほうれん草が売れるようになった八百屋さんが、お客様である山種証券から「株」をお買いくださったというおまけの話もついたと聞いています。まさにWin-winの関係ですね。それにしても当時はまだ今のようにパソコンが出回っていた訳ではありませんから、ほうれん草に付けた手紙の労力は相当であったと想像できます。いつの間にか「ほうれん草の日」が始まってから40年以上が経っています。このような経緯をお判りいただいた上で改めて「報連相」を振り返ってみましょう。

まず「報告」とは、指示をした人に指示内容の情報を的確に伝えることです。指示を出す人をA係長、指示を受ける人を部下のBさんとします。A係長とBさんのコミュニケーションがすでに円滑である場合と距離がある場合では、動きに差が出てしまいます。その意味からすると「報連相」の前の段階で職場のコミュニケーションをよくしておくことはかなり重要です。人は十人十色ですからそれぞれの立場を認め合い、相手の立場になって考えられる訓練は日々必要です。それを意識できていると相手の考えをより分かろうとしたり、気持ちを伝えあおうとする努力が生まれやすくなります。これらの環境が整った上での「指示」であると、その「報告」についても必ず良い意味での差が出ます。

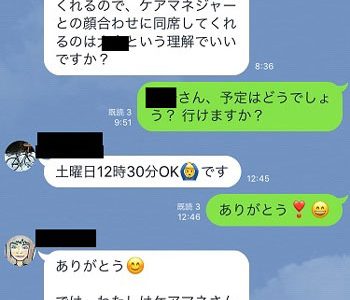

A係長の指示が分かり易い表現で伝えると、それに対して指示を受けるBさんは、指示を出すA係長の内容を汲み取ろうとする気持ちを強く持って聴きとります。ここで一つ気を付けるのは、指示内容で動くBさんの報告の仕方です。Bさんは自分が動くからこそ報告の説明のどこかに漏れが出る事もあり得ると、想定しなければなりません。指示における報告はA係長が「聞いて頭の中で絵にできる説明」がよいのです(5W2Hで報告内容を書くことを癖にしましょう。漏れがなくなります)

次のページ「報告」をする前にする大事なこととは

1

2