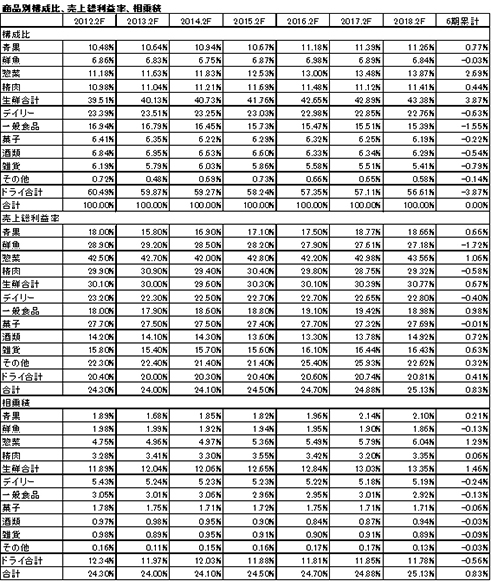

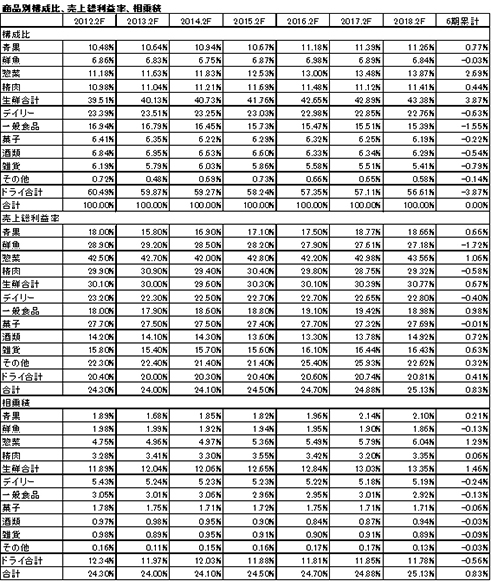

この6期間の同社の粗利率は24.30%から25.13%と0.83%pt上昇している。同期間のベルクの粗利率を見ると、25.86%から25.90%と0.04%ptの上昇にとどまっている。なお、販管費率のこの間の変動に関しては両社とも0.05%ptの上昇と全く同じである。その結果、この間の営業利益は同社が77%増(年率12.1%増)、ベルクが52%増(年率8.8%増)となった。この利益成長率は食品スーパーの中では両社とも突出して高い水準と言える。

同社において相乗積の6期間の変化の特徴を見ると、惣菜で1.29%pt、青果で0.21%pt、精肉で0.06%ptを稼いでおり、鮮魚は0.13%ptのマイナスながら、生鮮合計で1.46%ptの上昇となっている。一方、ドライ製品はすべてマイナスであり、ドライ合計では0.56%ptのマイナスで、生鮮、ドライの合計で0.83%ptのプラスとなる。なお、端数切捨ての影響で、若干合算数字が合わない部分がある。

つまり、営業戦略としては、他の食品スーパー、総合スーパー、ドラッグストアやディスカウンターなどとの競争があるため、差別化の難しいドライ食品に関してはある程度価格で勝負し、店舗の特徴を出しやすい惣菜で稼ぐ姿がはっきりと表れている。惣菜は特にドラッグストアやディスカウンターの苦手とする商品であり、集客の強力なファクターになっていると考えられる。

なお、ベルクと同社のこの戦略の違いは、おそらく両社の置かれた環境の違いに影響されていると思われる。ベルクは、東京を中心としてドーナツ状に店舗を配置している。この地域は所得水準の高い都内に勤務し、住宅をそのドーナツ地帯に構える消費者である。この消費者像は最も可処分所得に余裕がある消費者と考えられる。都内とドーナツ地帯では住宅価格に大きな差があるため、同じく都内に勤務しながら、都内に住居を構える消費者と比較すれば、余裕度はかなりあろう。また、この地域は人口も継続的に増加している。

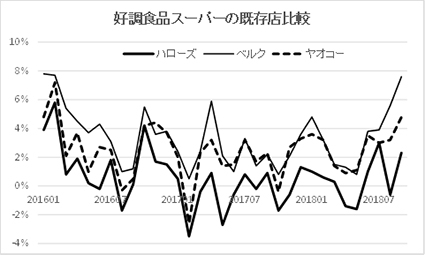

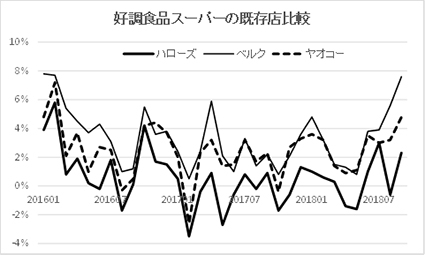

一方で、同社の置かれた地域は、所得もそれほど増えている地域ではなく、しかもディスカウンターとの競争も極めて激しい地域である。同社の既存店のこの6期間の累計値を見ると、売上高は0.3%増であり、客数は4.6%減、客単価が4.9%増となっている。

つまり、他社との競合が激しいドライ製品はある程度価格で勝負しながら、利便性を高めることで付加価値の高い惣菜を販売するという戦略の意図が見える。そもそも、人口が減少している地域であるので、新しい顧客を呼び寄せるよりも、同社の特徴ある総菜を前面に押し出して、既存の顧客を囲い込むという点に力を入れていると考えられる。

同社は以上のように、商品別の相乗積をうまくコントロールし、地盤とする地域の外部環境に適応しながら、今後とも中長期的にこれまで同様のコンスタントな利益成長を遂げると考えられる。

企業経営だけに限ったわけではないが、人間はどうしてもないものねだりをしてしまいがちである。しかし、今ある環境に対して、最適な解を探して、その解を着実に実行することこそ重要であるというのが、同社を見ていて極めてよくわかる。

同じ食品スーパーであり、しかも成長企業でありながら、ここまで条件が異なり、ここまで戦略が異なるということは、かなり意外感のあることと考えられる。今回は、データ比較の都合上、ベルクとハローズを比較したが、ヤオコーの戦略もベルクと似た戦略と考えられる。ただし、ヤオコーは最近、ディスカウントストアを買収しており、データ分析上、同一に比較しにくいため、今回は除外したものである。

そのヤオコーであるが、まさに食品スーパーのトップ企業であり、日本中から視察に訪れるほどの企業である。しかし、すでに見たように、ヤオコー、ベルクの置かれた地域は、消費の面からは日本で最も条件の良い地域である。その地域での成功企業を見学しても、本質的にはなかなか参考にならない、あるいは参考にしてはいけない部分がある可能性は考えられる。