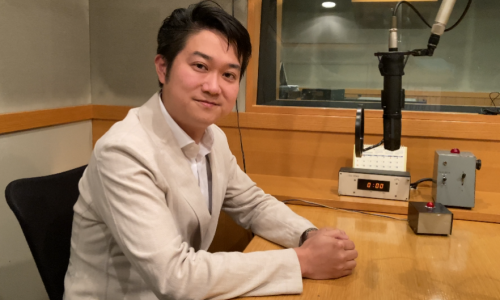

■岩崎邦彦(いわさきくにひこ)氏

静岡県立大学教授/「小が大を超えるマーケティングの法則」著者

上智大学卒業後、国民金融公庫を経て東京都庁に転じ、労働経済局にて中小企業の経営支援、地域振興に携わる。静岡県立大学教授となった今も一貫して中小企業が活用できるマーケティングの実践手法を研究し、経営支援で東奔西走の日々を送る。主な著書に「引き算する勇気:会社を強くする逆転発想」、「小さな企業を強くするブランドづくりの教科書」(日本経済新聞出版社)他多数。

ブランドは、マーケティングにおける最強の武器といわれます。品質が同じであれば、選ばれるのは、強いブランドです。

今回は、あなたの会社や商品が「ブランド」か、それとも「単なる名前」なのかを判断する方法を2つ紹介しましょう。

判断方法① 名前の後ろに、「らしさ」という言葉をつけてみる

ブランドは、「らしさ」です。

顧客(買い手)の多くが、「( ここに貴社名・商品名を入れてください )らしさ」を、何かしらの“肯定的な言葉”で表現することができれば、それは「ブランド」です。

分かりやすい例として、地域ブランドをとりあげましょう。たとえば、「京都」「北海道」「埼玉」「栃木」。いずれの地域にも、魅力的な地域資源が存在しますが、ブランド力には大きな違いがあります。

「京都らしさ」、「北海道らしさ」、「埼玉らしさ」、「栃木らしさ」。それぞれの「らしさ」を具体的な言葉で表現するとどうなるでしょうか。全国の消費者に聞いてみました。

「京都らしさ」と聞くと、多くの人は「和」「歴史」「伝統」など具体的な言葉で表現することができます。「北海道らしさ」と聞けば、「大自然」「食」「おいしそう」といった言葉が出てきます。そう、「京都」「北海道」は、単なる地名を超えたブランドです。

では、「埼玉らしさ」「栃木らしさ」はどうでしょうか。消費者に聞いてみると、多くの人が「・・・」と言葉に詰まってしまいます。つまり、「埼玉」「栃木」は、ブランドではなく、単なる地名(名前)だということです。

判断方法② 目を閉じて、頭にイメージを浮かべてみる

ブランドは、買い手の心の中にあります。強いブランドは、買い手が、目を閉じてそのブランドを思い浮かべたときに、何かしらの映像が頭の中のスクリーンに映し出されます。

目を閉じて、「京都」「北海道」「埼玉」「栃木」の順番にイメージを頭に浮かべてみましょう。それぞれどのような映像が浮かんできましたでしょうか。

「京都」と聞くと「寺」や「歴史的な街並み」の映像が浮かんできます。「北海道」と聞くと「大自然」「広大な風景」が浮かんできます。全国の消費者に聞いたところ、回答者の9割以上が、京都、北海道ともに具体的な映像が浮かんできたと答えています。

一方、「埼玉」「栃木」については、イメージが浮かんだ回答者は、3割にとどまります。

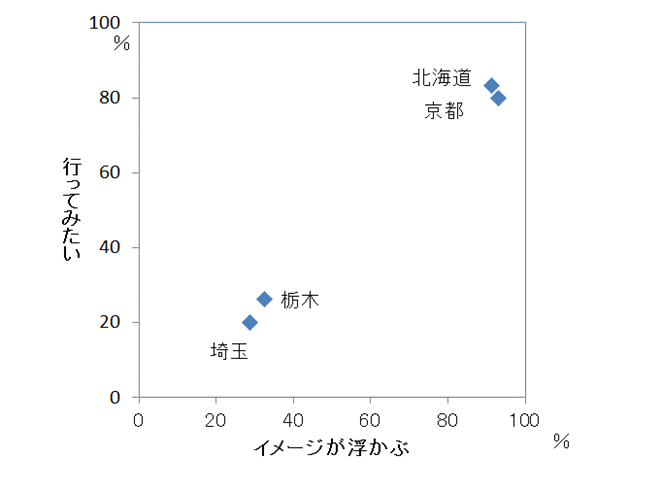

図をみてください。この図は、「イメージが浮かぶ程度」と「行きたい程度」の関係をみたものですが、両者にはきわめて強い相関があります。

この結果は、何を意味するのでしょうか。

そうです。「イメージが浮かばなければ、選ばれない」ということです。

図:「イメージが浮かぶ」と「行ってみたい」の関係

− イメージが浮かばなければ、選ばれない −

出所)岩崎「小さな会社を強くするブランドづくりの教科書」より作成

なぜ、人は京都にひきつけられるのでしょうか。

それは、京都のイメージが頭に浮かぶからです。なぜ、人は北海道に行きたいと思うのでしょうか。それは、北海道のイメージが頭に浮かぶからです。

だから、「そうだ 京都、行こう。」は、ロングランの観光キャンペーンになるのです。仮に「そうだ、北海道、行こう。」というキャンペーンがあったとしても、あまり違和感がないはずです。なぜなら、多くの人の頭に北海道のイメージが浮かぶからです。

では、「そうだ 埼玉、行こう。」「そうだ 栃木、行こう。」というキャンペーンはどうでしょうか。違和感を持つ人が多いのではないでしょうか。

具体的なイメージが浮かばなければ、選ばれません。ブランドは、売り手の頭の中にあるのではありません。買い手の心の中にあります。

さて、貴社そして貴社の商品は、ブランドでしょうか。それとも、単なる名前でしょうか?

出典)岩崎邦彦『小さな会社を強くするブランドづくりの教科書』日本経済新聞出版社

岩崎邦彦『地域引力を生み出す 観光ブランドの教科書』日本経済新聞出版社