※本コラムは2000年代に井原隆一氏が書き下ろした「不況は会社守成の好機」全41話のコラムを再連載するものです。

※本コラムは2000年代に井原隆一氏が書き下ろした「不況は会社守成の好機」全41話のコラムを再連載するものです。

中国のことわざに“子は母の醜さを厭わず、犬は家の貧しさを厭わず”とある。

それぞれが恩を受けていることが身にしみこんでいるからだろう。

唐の名君、太宗の功績を書いた貞観政要に

「一度、食する毎に稼檣(かしょく)の艱難を思い、一度、衣を着る毎に別ち紡績の辛苦を思う」

(食事をするたびに農民の苦労を思い、着物を着るごとに紡績の辛苦を思う)とある。

“水を飲んだら、井戸を掘った人を忘れぬ”とはよく教えられている言葉。

私のように、若い頃五無才(学なし、金もなし、なし、頭髪もなければ、青春もなし)と、貧困失意のドン底にあったとき、生気を蘇らせてくれたのが、和漢朗詠集にある“東岸西岸(とうがんせいがん)の柳(やなぎ)、遅速(ちそく)同(おな)じからず、南枝北枝(なんしほくし)の梅(うめ)、開落(かいらく)已(すで)に異(こと)なり。”

中国の河幅は広い。東西・南北では春の訪れにも差があるの意だが、私はこの文句に出会った時、いま自分の立場は西岸の柳、北枝の梅のように人々より遅れているが、努力すれば南枝の梅や東岸の柳のように同じ花を咲かせ、芽を出すことができる思い頑張り続けてきた。

いま私の屋敷の内外に柿一本が立ち、梅の木十二本が春に先がけて色とりどりの花を咲かせている。いずれも私を死地から生地に導いてくれた木である。

また、小学生当時三十銭の学用品代を稼がせてくれた柿の老木も昔のまま残っているし、南天、柾木など、父親の借金返済に一円、二円の助力をしてくれた恩ある草木。いまは庭の片隅にいる格好だが私にとっては、リンゴ、ミカン等の口を楽しませる木々よりも大切な木々なのである。

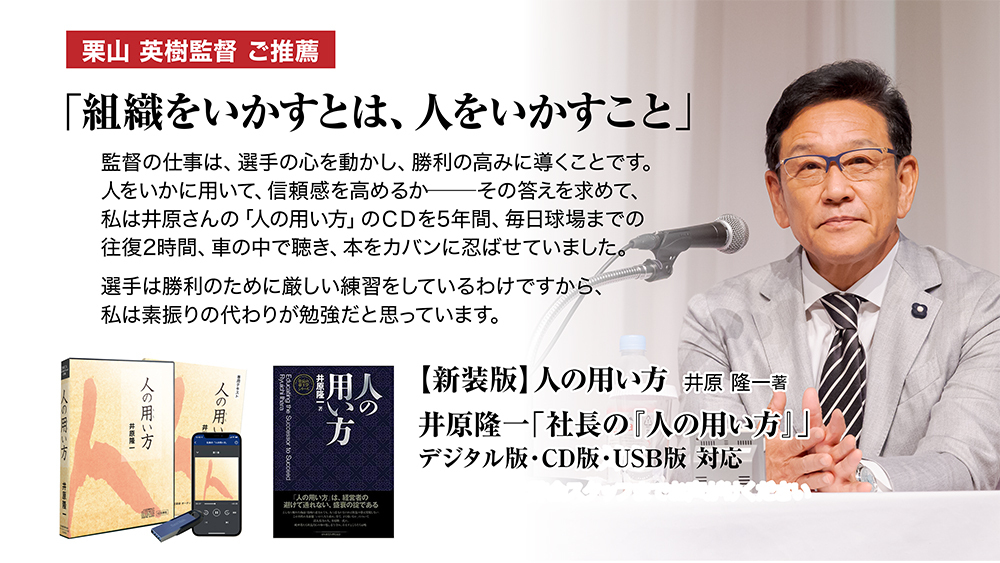

※栗山英樹氏から、本コラム井原隆一氏の「人の用い方」書籍と、井原隆一「人の用い方セミナー」収録講演CD版・デジタル版を推薦いただきました!

監督の仕事は、選手の心を動かし、勝利の高みに導くことです。人をいかに用いて、信頼感を高めるか―――

その答えを求めて、私は井原さんの「人の用い方」のCDを5年間、毎日球場までの往復2時間、車の中で聴き、本をカバンに忍ばせていました。選手は勝利のために厳しい練習をしているわけですから、私は素振りの代わりが勉強だと思っています。