※本コラムは2000年代に井原隆一氏が書き下ろした「不況は会社守成の好機」全41話のコラムを再連載するものです。

学ばざれば牆(まがき)に面す

この言葉は書経にあるもので、学問をしなければ壁に向かっているようなもので、向こう側のものは見えない。という意味である。

とかく若い頃の学問は、優秀な学校へ入学するため、有名企業に就職するためなど目先の目的を達するためと考えている者も少なくない。

従って目的達成後は、活字を見ただけで頭が病んでくる。銀行時代、入行二年目の大卒者に読書を奨めたところ、われわれの帰宅は夜の九時は過ぎ、読者などは到底と、いかにも私の認識不足を指摘しているかの様子。そこで、では定年後、勉強しなさいと突っぱねておいた。

言志四録という本に、“朝食せざれば昼に飢え、少にして学ばざれば壮にして惑う、餓うるは忍ぶべし、惑うはいかんともなし難し”

とある。現代社会でもよく見かけることだが、優秀は成績で学校を卒えながら社会人になっては影が薄くなったり、優秀な会社を不振に流しいれたりすべて、学校時代の学問を過信して、その後の学問を怠ったからといえるだろう。

中国の昔、西漢の劉邦は楚の項羽を亡ぼして天下を得た。

陸賈(りくか)というものが帝王学の書といわれる“書経”を学ぶように奨めたところ劉邦は、“自分は馬上で天下を得た”今さら帝王学でもあるまい。と断った。

これに対し陸賈は“たしかに陛下は馬上で王者となられましたが馬上で国家を治めることができますか”とやり返したと本にある。

先年、ある老人会で長生きの秘訣を聞かれたので、自分の耳、口、目に一役果たしてもらうことだ。人間は頭から墓場へ近づくといわれるからと答えておいた。

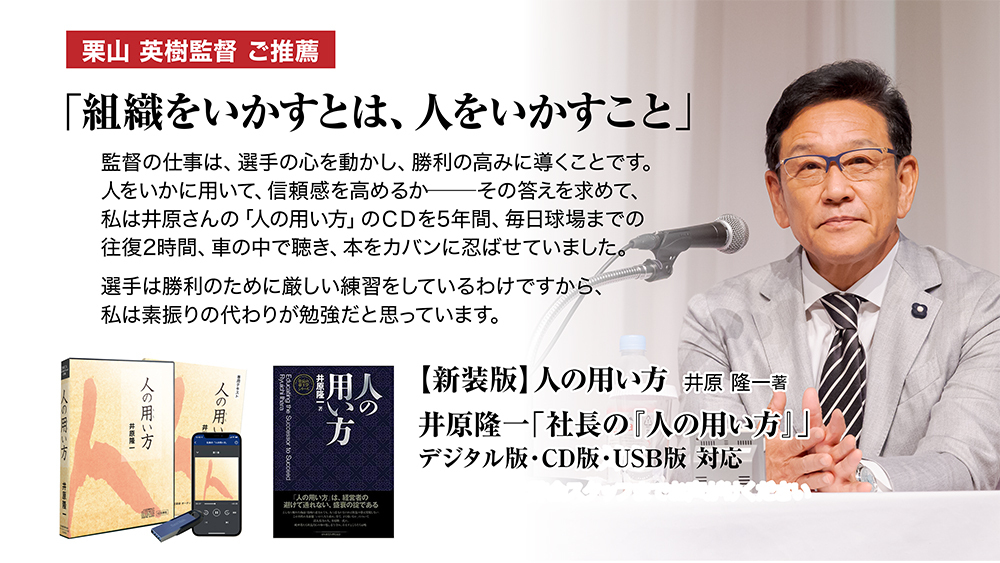

※栗山英樹氏から、本コラム井原隆一氏の「人の用い方」書籍と、井原隆一「人の用い方セミナー」収録講演CD版・デジタル版を推薦いただきました!

監督の仕事は、選手の心を動かし、勝利の高みに導くことです。人をいかに用いて、信頼感を高めるか―――

その答えを求めて、私は井原さんの「人の用い方」のCDを5年間、毎日球場までの往復2時間、車の中で聴き、本をカバンに忍ばせていました。選手は勝利のために厳しい練習をしているわけですから、私は素振りの代わりが勉強だと思っています。