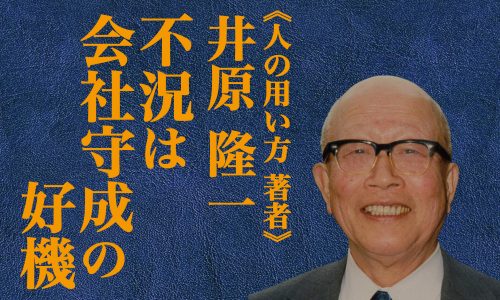

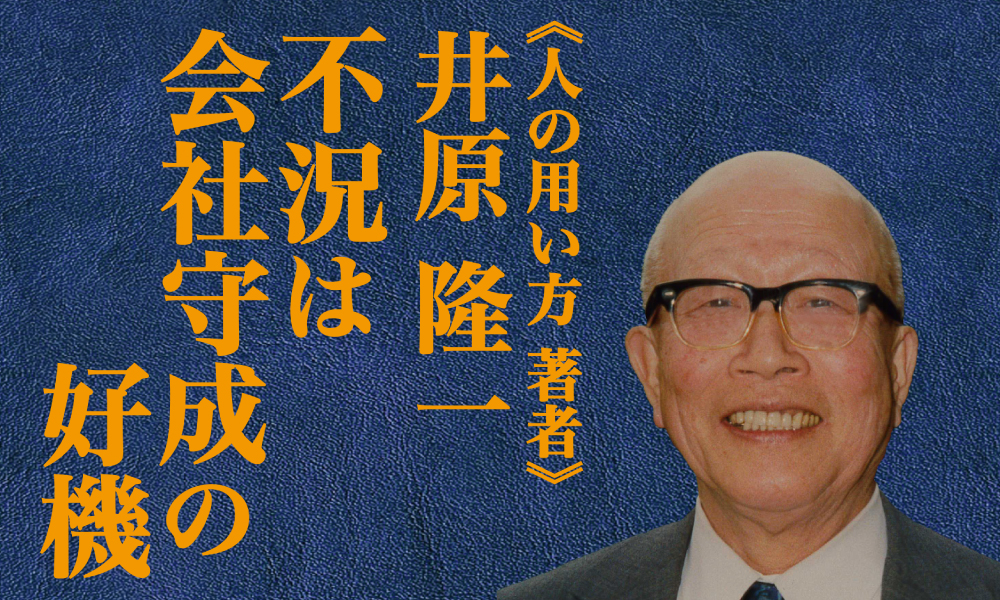

※本コラムは2000年代に井原隆一氏が書き下ろした「不況は会社守成の好機」コラムを再連載するものです。

※本コラムは2000年代に井原隆一氏が書き下ろした「不況は会社守成の好機」コラムを再連載するものです。

論語に“人、遠きに慮りなければ必ず近き憂いあり”とある。即ち人は遠い将来での配慮がないと必ず近いうちに心配事がある。

また、三国志には“溺るるに及びて船を呼べば、之を悔ゆるも及ぶ無し”とある。即ち、水に溺れてから船を呼んで救いを求めても手遅れであり、後悔しても追いつかない。

つまり災難に遭う以前にそれを対する備えをしておきたいものである。“会社が傾いてから会社幹部の会議が連日のように開かれる”これは手遅れになっている。いくらでも準備の時間はあったはず。まさか、それに気づかなかったわけではなかろう。

“安くして危うきを忘れず、存して亡ぶるを忘れず。治まりて乱るるを忘れず”

これは易経にある教えだが、経営の責任ある者が、この教えを知らないことは無かろう。知って行わないなら、怠慢のそしりを受けることになるだろう。

“聖人の戒めを為す、必ずまず盛んなるときに”とある。

近思録にあるものだが、聖人が戒めを行うのは必ずことが盛りの時である。絶好調の時の慢心、油断が災禍の源となっていることを戒めた言葉である。

“勝ってかぶとの緒を締める”の言葉は子どもの頃に教えられたもの言葉であるが、長じて大人になってから忘れ去ってしまう。好調に酔ってかぶとの緒どころか、かぶとまで取り去ってしまうのである。

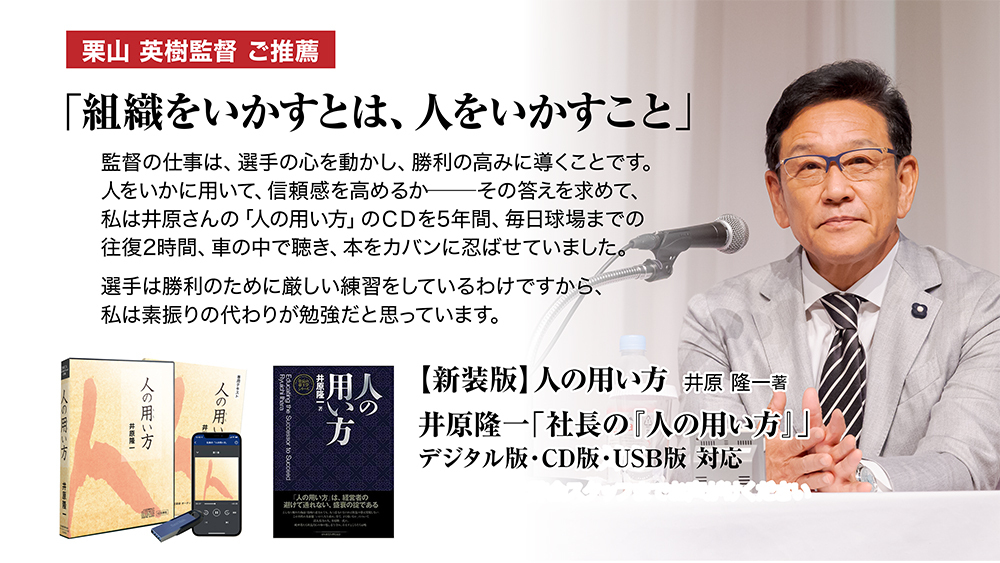

※栗山英樹氏から、本コラム井原隆一氏の「人の用い方」書籍と、井原隆一「人の用い方セミナー」収録講演CD版・デジタル版を推薦いただきました!

監督の仕事は、選手の心を動かし、勝利の高みに導くことです。人をいかに用いて、信頼感を高めるか―――

その答えを求めて、私は井原さんの「人の用い方」のCDを5年間、毎日球場までの往復2時間、車の中で聴き、本をカバンに忍ばせていました。選手は勝利のために厳しい練習をしているわけですから、私は素振りの代わりが勉強だと思っています。