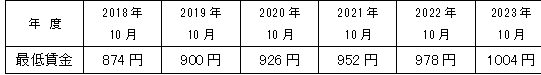

生産年齢人口が激減し、若年労働者の奪い合いが続く限り、採用初任給の高騰は続きます。政府は全国加重平均額874円の最低賃金を毎年3%(26円ほど)引き上げて1000円の実現を目指すと明言しています。この平均874円の最低賃金を過去3年間と同様、毎年26円引き上げると、何年後に最低賃金が1000円となるかを検証してみましょう。

まだ5年も先の話だとも言えますが、雇用形態の如何を問わず「最も単純軽易な補助職の仕事で何も変わらない」のに、最低賃金が毎年26円も上昇するのですから要注意です。

もしも地域別最低賃金を下回る社員(パートを含む)がでてきた場合は、その差額を月例給与に上乗せして支給していけば対症治療としては済むことになります。しかし学卒採用者の初任給や昨年までに入社した若手社員達の給与についても同様の調整が必要となります。

最低賃金の変更に伴う年ごとの給与の水準是正を必須作業と捉えれば対症治療は不向きであり、長く使える本格的な治療を別に用意する必要があります。

安心して働き続けるためには安定した処遇のルール(責任等級)が必要であり、年ごとに実施する実力昇給に加えて、予期せぬ変化、つまりベースアップあるいはダウンにも正しく対応できる「加給制度」の活用が必須となります。

責任等級制賃金制度の場合、基本給の中身は「本給」と「加給」(定率何%プラス定額何百円)です。本給とは年ごとに決める実力昇給の証であり、給与規程にはそのための本給月額表が添付されています。一方、加給については会社の営業成績並びに一般賃金水準の動向に応じてその都度定めます。加給の額については、本給に対し一定の比率(%)もしくは一律定額またはそれらの併用(混合加給)によって定めると給与規程には記載されています。

年ごとに国が定める最低賃金の上昇により賃金の世間水準が変われば、無理のないベースアップが必要となります。

賃金管理研究所は2019年の給与改定について、月例給与が中位水準以上の会社の場合には2000円程の定額加給の上乗せを推薦します。ただしローカル企業の場合には地域の最低賃金上昇との兼ね合いから、定額3000円程のベアが必要と判断しました。しかし物価はさほど上昇している訳でありません。つまり定額を上げる代わりに定率加給を-0.4%ほど減らすことで昇給カーブの上昇を抑制しつつ、上位等級者の給料がマイナスとなることのないように配慮した変更が必要と提案します。