日本の食品流通市場は他の消費先進国と全く異なる発展経過をたどってきた。他の消費先進国では、小売業の寡占化が進み、大手小売業数社が市場の大半を押さえるという状況となった。その結果、かつてあった伝統的な卸売業は姿を消した国が多い。

しかし、日本では加工食品卸売業が自らの機能強化に成功し、大手小売業の寡占化の壁となったことによって、コンビニ、地域スーパー、ドラッグストアなど多くの業態バリエーションが繁栄している。

そのため、海外では加工食品の品ぞろえは少なく、数社のナショナルブランド商品と小売業のストアブランドが店頭の大半のスペースを占めている。しかし、日本では一つのカテゴリーでも無数の食品メーカーの商品が並んでいる。消費者からすれば、リーゾナブルな価格で、しかも遠出することなく家の近所で、あらゆる種類の商品が買えるという利便性の高い市場となっている。

これはすでに述べたように、日本では加工食品卸売業が自らの機能を高度化することで、大手小売業の企画力やマーチャンダイジング力を上回るサービスを食品販売業に提供できたためである。

その業態間競争の先頭に立ち、卸売業の機能強化を先導したのが菱食(現三菱食品)である。そして、菱食に追随し、ともに卸売業の存在感を高めることに貢献してきたのが、国分、日本アクセス、加藤産業などであった。

さらにそれらの企業は機能に劣る他の卸売業を傘下に収め、展開地域を拡大し、取り扱い商品の幅を広げて、全国区の総合食品卸売業となって発展してきた。また、それと同時並行的に小売り流通における総合商社の関与が強まる動きもあった。卸売業界では、三菱商事、伊藤忠商事、三井物産などが傘下卸を持つ。

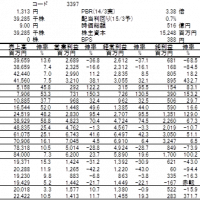

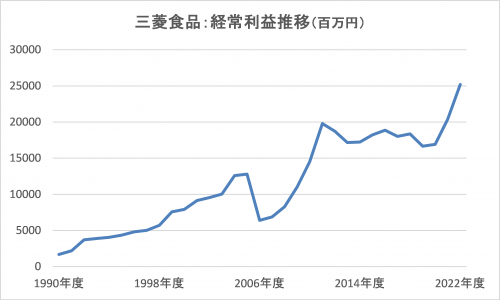

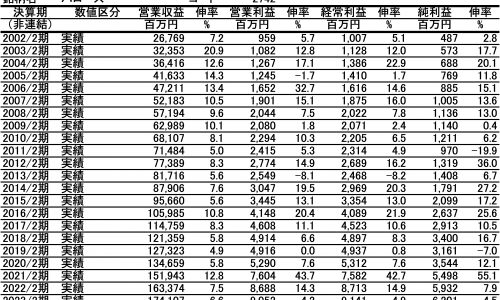

現在、加工食品卸業界は売上高で2兆円強の三菱食品が頭一つ抜け出し、それを1兆円台の日本アクセス、国分が追う展開である。三菱食品は三菱商事系、日本アクセスは伊藤忠商事系で、国分は独立系であるが、創業300年を誇る老舗である。

それに対して7,000億円台の加藤産業は売上高ではやや水を開けられてはいるが、堂々のダントツ第4位である。しかも、2013年度の利益面では実は国分を逆転して第3位となっている。同じく独立系とは言いながら、戦後創業の同社が長年卸業界のトップにあった国分を利益面で逆転したことはかなりのエポックメイキングな出来事と言えよう。

業界全体としてパワーゲームが始まった中で、大手の一角に同社が食い込んでいることは、かなりの健闘ではないかと思われる。この背景にあるものは、ともすれば売上競争に陥りがちな業界において、常に収益の意識を強く持ち続けてきたことであろう。これは現社長の祖父にあたる創業者の加藤彌三二(やそじ)が元銀行員だったことの影響が大きいようである。

儲からない会社は存続する意味がないとまで言い切るその創業者の遺伝子が、代々色濃く受け継がれているのが加藤産業である。月の営業が締まれば、何をおいても収支を締める。そして、営業するのも収支を締めてからと徹底している。

かつて、日本が高成長だったころは、確かに売り上げを追求すれば、利益がついてくるような時代であった。しかし、1990年以降の日本ではかつてのような売上追求だけで簡単に利益が上がる時代ではない。そんな時代だからこそ、同社の利益を追求する姿勢が価値を持ち、企業自体の競争力にも影響を及ぼす時代になったということであろう。

もちろん、ブランド価値を追求すべき業態では、利益ではなくブランド構築が重要かもしれないが、ブランドがあまり意味を持たない業界、商品では利益を構築する仕組みのほうがよほど重要である。

もちろん、利益追求が付加価値を持たずに行われるならば、それは市場から排除されるものであるし、反社会的な考え方でも今の時代は支持されない。同社の利益追求のバックグラウンドには、かゆいところに手を届かす同社のきめ細かな顧客対応というものがあることは認識しておく必要があるが。

《有賀の眼》

低成長下の我が国において、長期的に企業が優位性をもって成長してゆくためには、収益性というものは必要不可欠である。もちろん、利益追求のための手段は、社会から認められるものでなければ意味がない。

それは当然の議論とすれば、そのような利益追求型の企業が打っている手段として共通するのが、月次決算が短時間でまとまって、幹部間では共有できるということである。ともすれば、内部資料のまとめであるので、顧客への営業ということを考えた場合、軽視されがちである。しかし、常に戦略推進の結果としての利益の動向を把握することが、戦略の成否を図るメジャーとしては最適である。そして、不満足な成果であれば、直ちに対応策を考えるということにも直結する。

意外と軽視されがちであるが、短時日での月次収支の把握はかなり重要なポイントと言えよう。