社員同士で励まし合い心のつながりや信頼を生む

みなさん、こんにちは。新緑がまぶしい頃となりました。

新型コロナウイルスの感染拡大で外出の自粛が求められ、上司や同僚、お客様と会えない時間が続いています。

メール、チャット、電話やオンラインを使ってやりとりをする中、ときには手書きの手紙を書いて社員、お客様や取引先など関わる人との心のつながりを生み出しませんか。

ここでいう手書きの手紙とは、長々としたものではなく、ほんの3行ほどの短いひと言をいいます。

メール、チャットやオンラインツールと手書きの手紙の一番の違いは、アナログならではの温かみです。

手書きするときには相手のことを想像し、「なんて書いたらいいだろう?」と自分の気持ちと向かい合います。時間をかけてじっくりと言葉を選び、腕を動かしながら文字を手書きすることで言葉の力が強まります。

相手の都合のいいときに読んでもらえる上、返事を急かす必要もありません。

手書き文字にはその人の個性や人柄があらわれますから、デジタルにはない温かみや味わが感じられ、心が充足するのです。

■社内で手書きの手紙を残そう

想像してみてください。

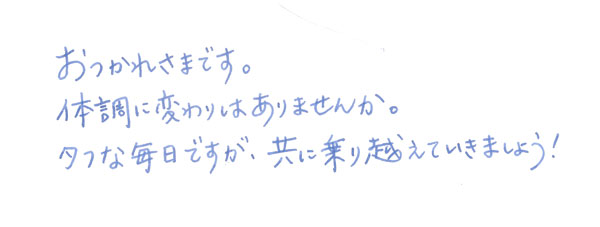

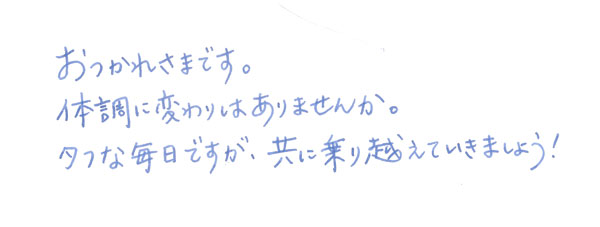

朝、久しぶりに出社したとき、自分のデスクの上に置かれている次の手紙を目にしたら、どんな気持ちになるでしょうか。

きっと胸がジンとして、自分の存在を認めてもらったかのような喜びを感じると同時に、仕事に向かうモチベーションが格段に上がるのではないでしょうか。

自宅で書いて出社する際に持参するよう促すこともできます。

書く内容は以下を参考にしてください。

・気遣いの言葉/おつかれさまです/変わりありませんか/体調はどうですか

・感謝の言葉/いつもありがとう/助かりました/おかげさまです

・称賛(ほめ言葉)/さすがです/上手ですね/仕事が早いですね/見習います

・励ましの言葉/共にがんばりましょう/励みましょう/成長していきましょう/乗り越えていきましょう

ポイントは、連絡事項ではなく、気持ちを伝えるということです。「〇〇について報告してください」「〇〇の作成をお願いします」といった連絡事項はチャットやメールで伝えるほうが適切です。

手書きの手紙では胸の内にある気持ちを伝えます。気持ちを伝え合うことにより、身近な人との心のつながりや信頼が生まれるのです。