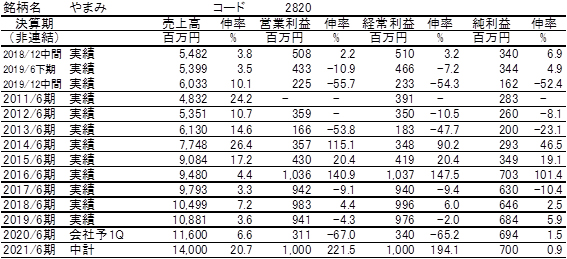

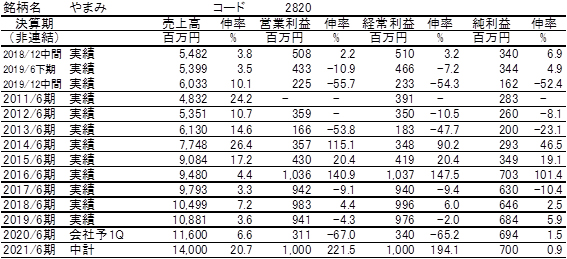

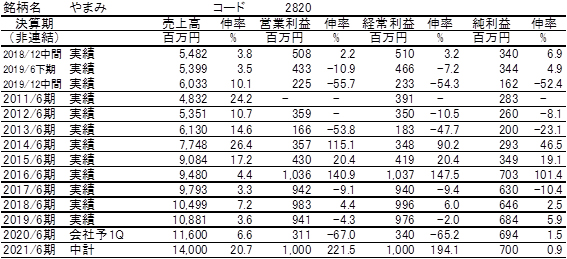

コロナ騒動の真っただ中ではあるが、いよいよやまみの関東進出が本格的に始まった。同社は広島の片田舎に本社を構える豆腐メーカーであるが、年間売上高は100億円を超え、経常利益も約10億円(2019年6月期)と高収益を誇る。

山陽地方からスタートし、2012年には関西工場を立ち上げ、そして2019年に富士工場を立ち上げていよいよ関東への進出を果たし、関西、関東で本格展開する唯一の豆腐メーカーとなった。同社躍進の秘密はその製造工程にある。同社では原料投入から最終製品完成まで一貫した自動化を成し遂げ、他社を圧倒するローコスト化を達成している。

もっとも、関東進出に当たっては、若干既存メーカーの抵抗に遭って、昨秋の納入交渉では思い通りに行かなかった面がある。これは小売業との交渉では手ごたえがあったが、最終的な決定場面で、従来メーカーが値下げを行って、同社の進出を阻んだためである。

そこで、同社では若干戦略を変更して、他社にない製品を柱に据えて、再度戦略を立て直したことで、いよいよこの春から本格的に関東の小売業の店頭に同社製品が陳列されるようになった。

元来豆腐は人手に頼る部分が多い商品である。同社の2019年6月期の原価を見ると、材料費が36%に対して、人件費が10%で、経費が27%であるが、この経費の内8%が減価償却費となる。直接比較できる会社はないが、一般的には人件費率が他社の2分の1ほどで、逆に償却費率が倍となっていると推測される。つまり、他社より人件費が10%pt近く低い代わりに、減価償却費率が4%ptほど高いという構造であり、その差し引きで製造コストが6%ptほど低くなる。

ただし、もともと豆腐は単価の高い製品ではなく、安く作って安く売っても大きなビジネスにはなりにくい。そこで、同社ではローコストを武器に付加価値の高い製品をリーゾナブルな価格で販売することを目指している。

今春から関東で売り出した「湧々木綿とうふ」はそんな戦略商品のひとつである。一般的に小さなパックに入った豆腐は、充填豆腐と呼ばれ、パックに豆乳とにがりを入れて、フィルムに密閉した後に、加熱して固めるものである。ただし、この方式で作れるのは絹豆腐だけだが、通常と作り方が異なるため充填絹豆腐と呼ばれる。

一般的な昔からの豆腐は、熱い豆乳ににがりを入れて固め、それをカットしてパッケージに入れる。これが絹豆腐である。木綿豆腐は絹豆腐を作ってから一旦ぐちゃぐちゃにして、再度固めたものとなる。つまり、充填豆腐はコストが低くて済むのであるが、絹豆腐しかできない。これは普通の絹豆腐でも同じだが、豆腐を作ってからパッケージに入れるのは、小さい商品ほど手間がかかって大変なため、小パック製品で店頭に並ぶのも一般的には充填絹豆腐が中心で、木綿豆腐は少なめである。

同社では通常150gで3Pを今回、80gで4Pとした製品を発売した。150gは小さくて便利であるが、一人で食べるには若干多すぎるため、一人でも食べやすい80gで提供することにした。サイズが小さいため1個当たりの単価が低く、他社が簡単には真似できない商品であるので、小売業も積極的に店頭に並べているようだ。なお、袋の中身はこのサイズの豆腐が4個入っている。

有賀の眼

技術革新がありそうもない豆腐という伝統的な製品で、自動化を推進し、付加価値のある製品を生み出すという手法は、いわばコロンブスの卵という見方もできる。その意味で言えば、実は世の中にはまだまだそんな伝統的な製品が残っているのかもしれない。そんな見方をすると、意外な新市場が見つかる可能性も考えられるのではないかと思う。