クレーム対応成功の法則『親身的対応7つの手順』(2)事例のあらすじを聞く

(※秀和システム刊 『ポケット図解 クレーム対応のポイントがわかる本』より、一部抜粋と加筆)

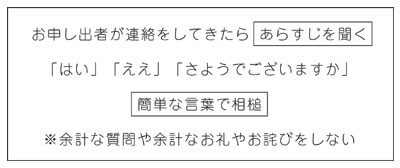

名乗りの次は『お客様のクレームのあらすじ』を聞く。簡単な相槌だけを打つだけに限る。

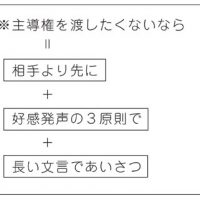

担当者が名乗りをしたら、次はお申し出者が自分の手元の製品や交わした契約に問題が発生したお話しをしてくれるように雰囲気をつくります。まずは『事例のあらすじ』を聞く。

『事例のあらすじ』を言っている最中には『説明』や『回答』をしない。簡単な相槌で聞く。

担当者が『名乗り』をしたら、お申し出者になぜ自分がクレームを言う事になったのかのあらすじを言っていただくように雰囲気を作りましょう。この時お申し出者は、自分の手元の製品や交わした契約内容などへの不満を言いますが、あまりうまく言えない場合が多いものです。聞いているあなたはもどかしくなるかもしれませんが、しばらくは支離滅裂で良いので、あらすじを言っていただくことにしましょう。そのためには、その支離滅裂でつかみどころがない話しを整理するために確認したくなると思いますが、余計なことはここで言ってはいけません。相手のあらすじを「はい」と「ええ」と「そうですか」 を使いながらしばらく聞きます。実はこの後に担当者がしっかりとやらなければならない重要な手順がありますので、あらすじをしっかりと聞きとることに専念してください。

お申し出者の製品や契約との関わり方や、お困りの状態をあらすじから察知することが大切

簡単なお申し出者のあらすじが終わったら、担当者は次に『グリーティングの3段論法』というものをしなければなりません。その時に必要なことは『何に対してお礼を言うか』と、『何に対してお詫びを言うか』と、『最後のおしゃべり促進はどんな言葉がふさわしいか』ということを考えておくことです。

『グリーティングの3段論法』とは、お申し出者のあらすじが終わったら『お礼』と『お詫び』と『おしゃべり促進』の言葉を言うことですが、その時に平凡な言葉で言うのではなく、お申し出者の心に響く言葉を言うことがテクニックとして必要なのです。

『グリーティングの3段論法』とは、お申し出者のあらすじが終わったら『お礼』と『お詫び』と『おしゃべり促進』の言葉を言うことですが、その時に平凡な言葉で言うのではなく、お申し出者の心に響く言葉を言うことがテクニックとして必要なのです。