メディアドゥ・ホールディングス(3678)は電子書籍卸である。電子書籍と言っても日本では大半がコミックである。ただし、食品などの流通では物流機能が必要であるため、大半の商品が卸経由となるが、電子書籍の場合には出版社と電子書店の直接取引も多い。

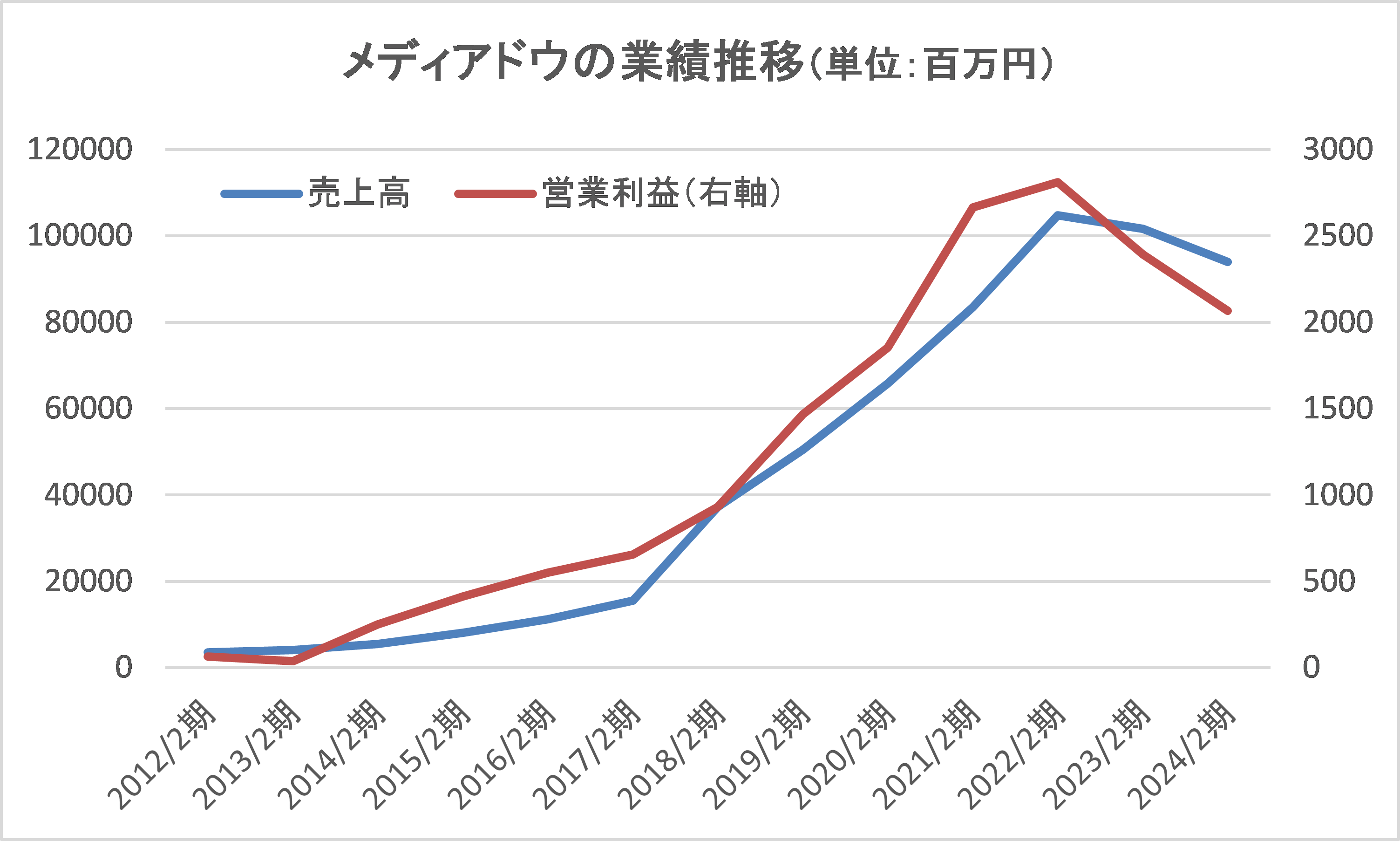

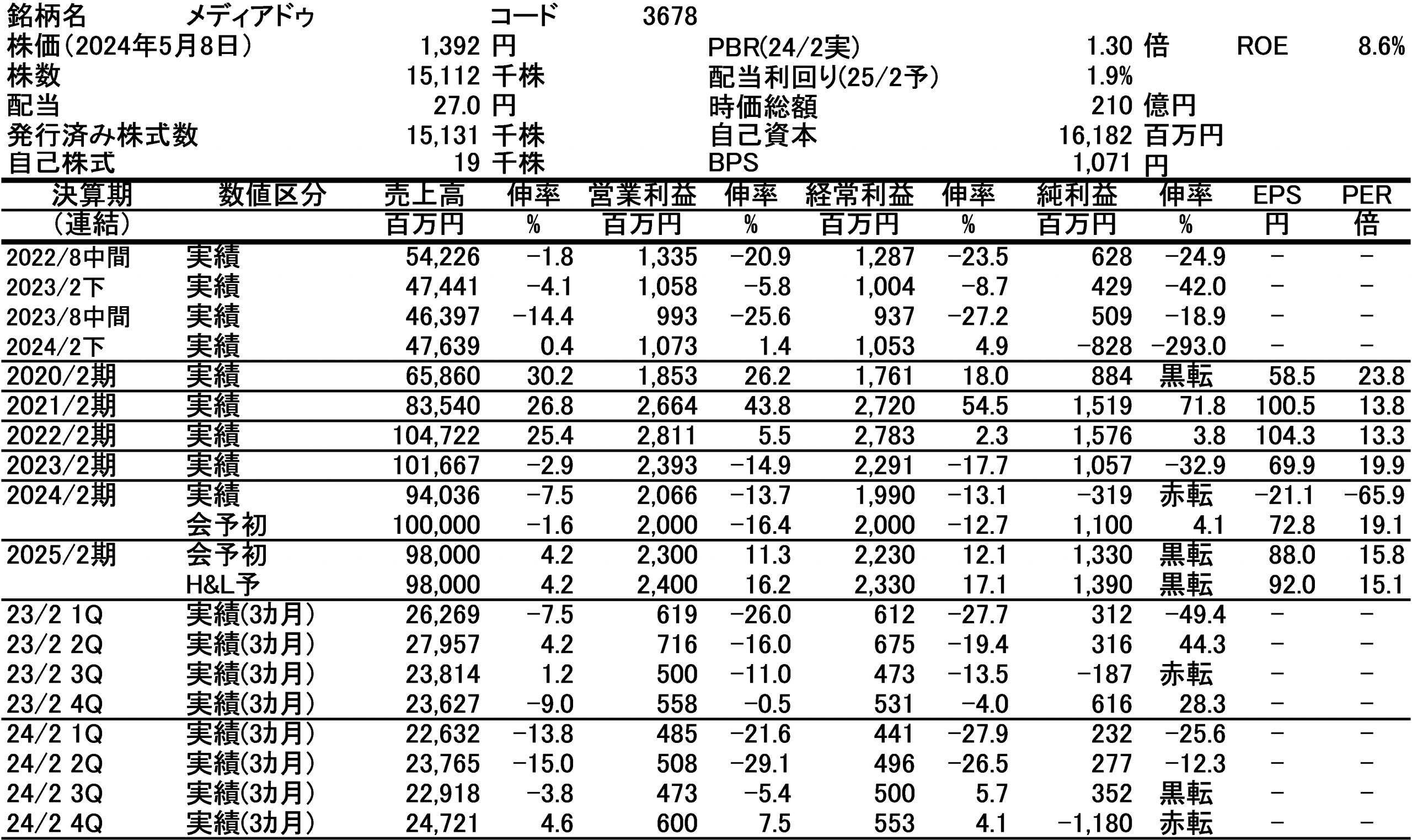

そのため、卸の中で同社はダントツの存在ではあるが、電子書籍流通に占める同社のシェアは30%台と見られている。わが国電子書籍市場はこの10年ほど急成長を遂げてきたことで、同社も当然ながら急成長を遂げてきた。同社の直近12期間の年平均成長率は売上高で31.2%、営業利益では33.1%と高水準である。しかも、直近2期は減収減益にもかかわらずこの高成長である。

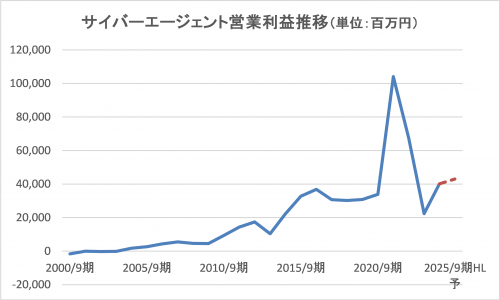

直近数期間の市場は、コロナによって2020年に28.6%ととんでもなく成長し、2021年も14.3%と高水準を維持した。しかし、2022年になるとコロナの第5類移行もあって、市場は9.4%増と減速した。それでも9.4%も増えているのであるから凄いとは言えるが、この10年間で一ケタの伸びにとどまったことはなかった。さらに、2023年も市場の伸びは減速し、去年の見通しでは7.6%増となっている。

高成長市場においては、市場の伸び率が減速すると企業業績も減益に転じることが多い。同社の場合もこの2期間の営業利益は二ケタの減益となった。もっとも、同社の場合、この2期間は顧客であったLINEの運営するLINEマンガの運営を手掛けていたが、LINEがソフトバンクグループに吸収されたことで、ソフトバンクグループの別の書店との統合から、LINEマンガ向けの同社の売上の90%が無くなるという別のマイナスもあって減益となっている面もある。

このように他の市場も同様であるが、メーカー(本の場合は出版社)と販売者(書籍の場合は電子書店)の規模が大きくなるにしたがって、中間流通業の中抜きが進むケースがある。実際、同社のLINEマンガのケースがその例である。しかし、実はここに来て真逆の動きがトレンドとなりつつある。それはこれまで電子書店と直接取引していた出版社が、卸経由に変える動きである。

この背景にあるのが、市場の成長スピードが低下したことで、何とか需要を刺激したい出版社、書店が増えたことで、様々なキャンペーンが次々と展開されていることによるものである。キャンペーンでしばしば行われるのが、期間限定、あるいは巻数限定の無料購読キャンペーンである。電子書籍はネットビジネスであり、限界コストはゼロであり、無料で見せても損するわけではない。その後、一部の読者が有料に変わるだけで儲かるのである。

そこで、新連載、もしくは既連載でもいいので、数話分を無料で見せるのである。また、リアルの書店で紙の単行本を発売する時に、電子書店で過去分の単行本をすべて無料にすることなどもある。こういった場合、システムを用いて、その仕組みを浸透させる必要がある。このような出版社主体の無料のケースはそれほど複雑ではないが、個別の電子書店主導のキャンペーンなどでは、電子書店ごとにシステムを連携するなどの手間がかかる。

このようなキャンペーンにおけるシステム対応は、ミスを犯すと事故が発生する可能性もある。そこで、出版社としては専門のシステム要員を抱えるより、出版社と書店を仲介し、むしろそれらのキャンペーンなどを仕掛け、システム構築を専業とする同社に任せようという動きがある。今年になって、1件、そのような要因で取引が拡大するケースが現れている。その意味で、市場成長の減速が同社の存在感を高める方向に作用し始めたケースと言えよう。

有賀の眼

わが国においては、電子書籍市場はマンガが主体である。マンガに馴染んでいない人にとっては、そんな市場がいつまでも成長するのだろうか、と思えるほどの成長を遂げている。しかし、現実には電子書籍市場は依然成長期にあると考えられる。

かつて、マンガは少年漫画雑誌に連載され、漫画ファンは毎週あの分厚い本を購入していたものである。本自体は分厚く、持ち歩くとかなり目立つため、ある程度の年齢、もしくは社会人になるなどのきっかけで少年漫画を卒業する読者も多かった。

しかし、いまやマンガは、誰にも知られず。スマホで読む時代になったことで、男性も女性も年齢で卒業するということが無くなった。特に女性の場合、いわゆるエロのマンガは手に取るのも人目をはばかるものであった。しかし、スマホは誰の目も気にせずに読めるものである。そんな風潮から生まれたのが、男同士の恋愛ものである。男から見れば一体どこがおもしろいのかと思うような内容であるが、女性ファンが多く、中にはテレビドラマになるものまで現れている。

このような背景から、かつての紙の書籍の時代とは、そのファン層のすそ野はけた違いに広いものとなっているのである。おそらく、現状ではある程度以上の高齢者は電子と雖もマンガに馴染んでいる人は少ないと思われる。しかし、若いころに馴染み始めて、やめる機会がないわけであり、数十年後には老若男女すべからく漫画ファン、なんて時代がやってくるのかもしれないのである。

その結果、電子書籍はいつまでもコンスタントに成長する市場となっている。直近ではコロナによって、急拡大した市場の調整は必要であったが、それも一巡したことで、このままどんどん伸びが縮小する可能性は低く、今後ともコンスタントに5-10%の成長が中長期に見込まれる市場と言えよう。

その中での扇の要とも言える電子書籍取次の同社の今後からは目が離せない。