- ホーム

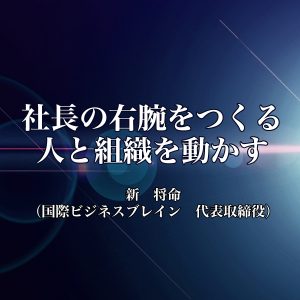

- 社長の右腕をつくる 人と組織を動かす

- 第195回 『人を叱るな! モノとコトを叱れ!!』

松下幸之助氏は、人叱りの名人であったという。

旧松下電器の幹部たちは、全員、幸之助氏に叱られることで成長していった。

最近の若い人たちは、叱られ慣れしていない人が多く、

叱り方が難しいという上司の声をよく聞く。

私は、叱り方の極意は、

「叱られた人が、叱られる前よりもやる気が出てくる叱り方」

だと考えている。

叱られた人が、「然(しか)りごもっとも」と納得できる

叱り方でなくてはならないのである。

然り方には原則がある。

それは、「モノとコトを叱って人を叱らず」だ。

人を叱るとは、

「だからお前はダメなんだ!」

「何度言ったらわかるんだ。もう辞めてしまえ!」

というような、相手の尊厳を傷付け人格を否定する叱り方ことを指す。

人格を否定されては、叱られた方は立つ瀬がない。

叱った方は留飲が下がって気分爽快になるかもしれないが、

叱られた側には救いがなく、意欲も自身も喪失してしまう。

部下のやる気を奪うリーダーは、組織に害をもたらす「人罪」である。

一方、モノとコトを叱るとは、やり方が悪くて失敗したなら、

やったコトや、やり方を叱る、決してやった人を叱るのではない。

できたモノが悪いなら、モノについて叱るのである。

これが叱り方の基本だ。

モノとコトを叱ることで、個人の尊厳を傷付けることなく、

叱られる方も次のステップへ進むことができる。

モノとコトを叱るのは、前向きな叱り方なのである。

さらに一歩進んだ叱り方は、

「今回は○○と○○はよかった。よくやった」

と、叱る前にまずほめ、次に、

「しかしツメが甘かったな。最後のチェックをもっと慎重にやるべきだった」

と、コトを叱り、最後に、

「ここを注意しなさい。君なら次はきっと成功する」

と、フォローを加える。

感情に流されて「怒る」ことは、

リーダーにとって厳に慎まなければならないことだ。

まして、「罵(ののし)る」となると、もはや救いようがない。

望ましい順番でいうと、「注意する→叱る→怒る→罵る」となる。