※本コラムは2000年代に井原隆一氏が書き下ろした「不況は会社守成の好機」全41話のコラムを再連載するものです。

中国の戦国時代、強国秦の代に中小国の燕、趙、韓、魏、斉、楚の六カ国が存立を競っていた。

いずかは弱肉強食の世。秦に亡ぼされることは必条。中小国の存立には六カ国が同盟を結ぶ以外にない。これを悟った楚秦という男、六カ国の同盟のためそれぞれの国王を説き迫った。

そのときの口説文句が“むしろ鶏口となるも牛後となるなかれ”である。すなわち、同盟を結ばず秦に併合されて牛の尻尾のように服従するよりも、同盟によって独立を確保し、独立国家として鶏の口ばしのように体面を維持すべきでしょう、と。実に巧みな口説文句であった。これによって楚秦は六カ国の宰相を兼ね、家に帰ったという。

急転、話は私事になるが、歳が十五、六年ごろともなると戦争色も濃くなった頃であるが、当時埼玉県下には普通銀行四行と個人預金を専門としていた貯蓄銀行が普通銀行三行の子銀行として存在していた。

私は当時武州銀行に入行していた。その小銀行の武州貯蓄銀行は、男子は行員二名と女子行員十名足らずのいわば名ばかりの独立銀行、社屋も金庫室もない。金銭出納、帳簿などは別だったが、まさに居候銀行のみじめな独立銀行だった。

ところが、戦争色が濃くなり、戦費調達のため一家一冊を目標に奨励策が実施され、その窓口が武州貯蓄銀行ということになったが、総勢十名余では全くの人手不足。外部からの募集も全くの不可能。男は兵役、女は後方任務。親銀行から求める以外にない。

当時私は二十才半ば。兵役は短身理由の兵役免除。銀行の支配人から再三の誘い。あるとき思い浮かんだのが、鶏口牛後の故事。親銀行にいたのでは役付行員にはなれまい。この際、鶏口の道を選んでやれと思い切った。間もなく支配人代理付という辞令をおしいただいた。太平洋戦争になり、銀行も一行主義に従って埼玉銀行一行になったが、私の肩書きは変わらず、本部営業部長代理。鶏ならぬ雀の口ばしぐらいになったと思った。

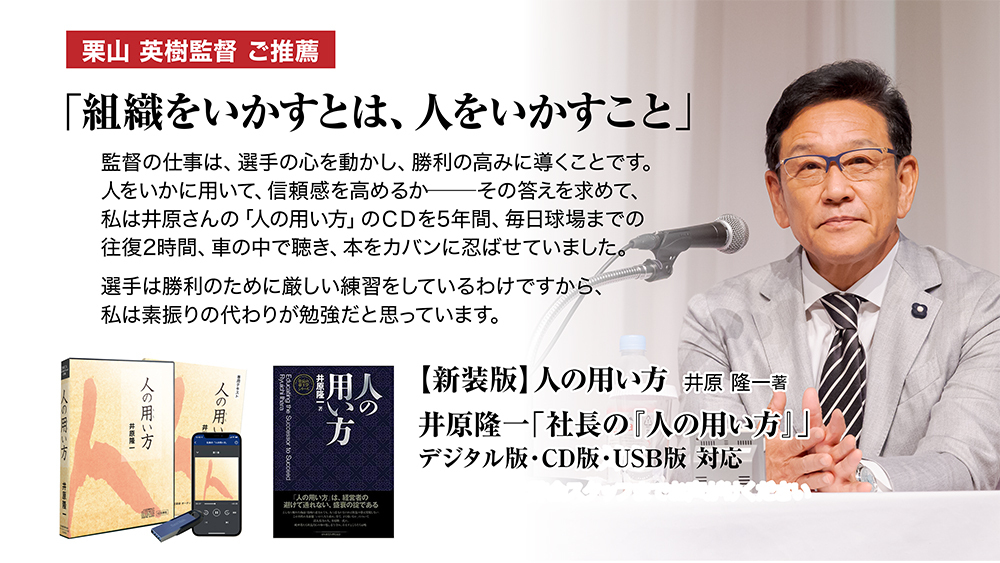

※栗山英樹氏から、本コラム井原隆一氏の「人の用い方」書籍と、井原隆一「人の用い方セミナー」収録講演CD版・デジタル版を推薦いただきました!

監督の仕事は、選手の心を動かし、勝利の高みに導くことです。人をいかに用いて、信頼感を高めるか―――

その答えを求めて、私は井原さんの「人の用い方」のCDを5年間、毎日球場までの往復2時間、車の中で聴き、本をカバンに忍ばせていました。選手は勝利のために厳しい練習をしているわけですから、私は素振りの代わりが勉強だと思っています。