1. 価値が一致すると何が良いか?

1.1 価値観の持つ価値

組織と従業員個人の重視する価値観(バリュー)をはっきりと理解することがいかに企業に影響を及ぼすのか。

組織の価値観が従業員個人の価値観および戦略と矛盾しない形で一致すると、ありとあらゆる恩恵を受けられることがわかったのだ。

「バリュー・アラインメント」(価値観の整合)が実現する

その効果は、

・従業員の仕事への満足度を高め、

・離職率を低下させるとともに、

・チームワークを高めることができる。

・コミュニケーションをより効果的にし、

・組織への貢献度を高め、

・交渉事の生産性を向上させることができる。

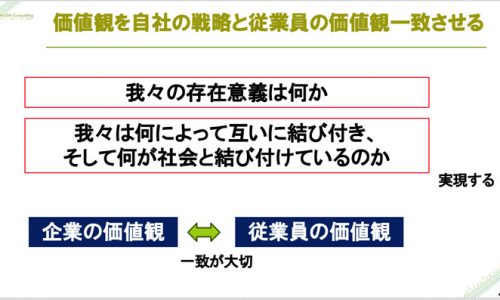

1.2 価値観を自社の戦略と従業員の価値観一致させる

「我々の存在意義は何か」

「我々は何によって互いに結び付き、

そして何が社会と結び付けているのか」

まずは、

企業の価値観と従業員の価値観

とを一致することが大切。

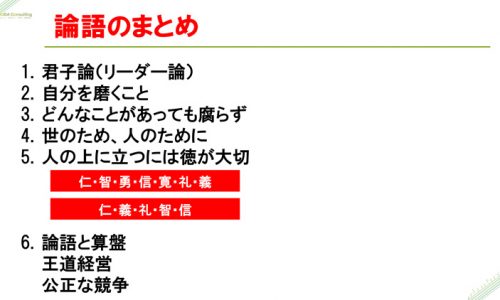

2.企業価値、パーパス、企業文化

2.0 企業文化とは一体何か?

どのレベルで会社の企業文化が一致しているか?

文化には3レベルあるという。

レベル1 文物(人工物)

目に見える組織構造及び手順

レベル2 標榜されている価値観

戦略、目標、哲学(標榜されている根拠)

レベル3 背後に潜む基本的仮定

無意識に当たり前とされている信念、

認識、思考および感情(価値観および行動の源泉)

文化を頭の中で簡略化することは危険

・この会社での物事のやり方

・当社の儀礼

・社風

・報酬システム

・基本的な価値観

これらは、文化が表に出てきた例

文化には数段階あり、より深いレベルにある文化を理解し対処する。

これら、文化をしっかりと

一人ひとりが理解すると強い企業組織になるという。

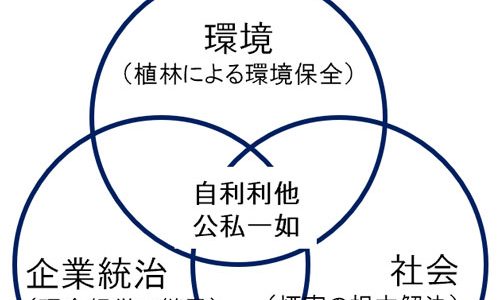

2.1 パーパス=企業価値 良い企業

昨今言われるキーワードのパーパス。

パーパスとは「企業の存在意義や社会的意義、事業の目的など」

これがしっかりしている会社は、企業の存続、企業価値が高い結果となっている。

このパーパス経営をしていると

会社に自ずから、企業文化が根付き、企業価値が統一するとされる。

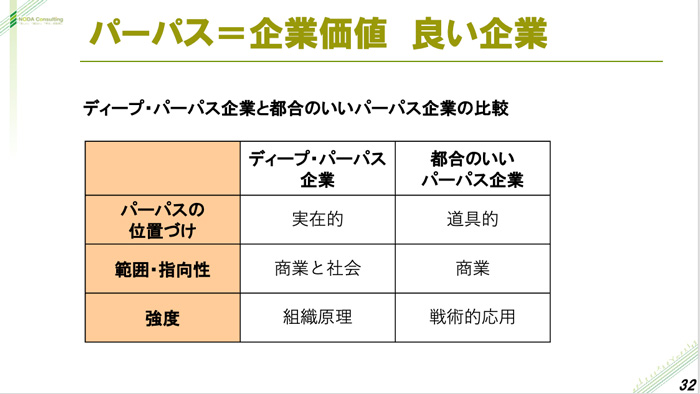

ディープ・パーパス企業と都合のいいパーパス企業の比較

2.1.1 パーパスの位置づけ

ディープ・パーパス企業 実在的

都合のいいパーパス企業 道具的

範囲・指向性

ディープ・パーパス企業 商業と社会

都合のいいパーパス企業 商業

強度

ディープ・パーパス企業 組織原理

都合のいいパーパス企業 戦術的応用

2.1.2 ビジネス意思決定の種類

商業的論理ー社会的論理

このマトリックスで4つのボックスを考える。

BOX1)商業的論理「低い」ー社会的論理「低い」

【劣等生】 業績も上がらず、善行もしない

BOX3)商業的論理「高い」ー社会的論理「低い」

【利潤第一】 業績は上げるが、善行はほどほど

BOX4)商業的論理「低い」ー社会的論理「高い」

【よきサマリア人】善行はするがあまり、業績は上げられない

「よきサマリア人」とは、イエスが語った有名なたとえ話からきている。

BOX2)商業的論理「高い」ー社会的論理「高い」

【パーパスと利潤】業績と善行を両立させるウィン=ウィンのソリューション

2.1.3 企業の価値観の根底

企業の価値観の根底には、

「なぜ生きるのか?」

「なぜ働くのか?」

これがまず、企業内であることが根底だ。

そして、人生の成功として

「社会的成功」市場原理の経済的成功だけではなく

「人間的成功」も両方必要で、これをしっかりしている企業が

価値観が高くなる。

3. 価値観経営するときの間違った思い込み

リーダーが組織の価値観をたえず口にしていれば、その言葉に魔法の力が宿り、従業員がまるで心が奪われたかのようになると考えることだ。「価値観の魔法化」と呼ぶ。

ある世界的な投資銀行のリーダーの発言がその具体例を示している。彼は新入社員に組織の正式な価値観を伝える際のことを、こう説明してくれた。

「私は価値観のリストを指差し、『この会社に入ったら、君たちはもうばらばらの価値観を持つ人間ではなくなるのだ』と新入社員に伝えます。これが、君たちの価値観になるのだと、ね」

これは、非常に恐く、間違った組織運営だ。

このように、企業組織を軍隊のように、1つの考え方に縛ろうとする

それが、あたかも、企業文化だと考える経営者はいまだに多い。

しかし、これでは、存続経営は難しくなっていく。

間違った、価値観の魔法化をすると

人々は価値観を一方的に押し付けられるのを嫌がるので

従業員は倫理的とはいえない行動を取るようになる。

「共通」の価値観を構築しようとすること自体が多様性や公平性、包摂という目標と相矛盾するのだという考え方もある。

これも間違っている。組織が価値観の多様化を追求すると、多様な目標を立ててしまい、それぞれが矛盾する目標に向かって従業員を駆り立ててしまう。それよりも、全従業員が同じ方向を目指し、同じ価値観を追求するようにしたほうがはるかにいい。

ベクトルが別々の方向を向いていれば、それぞれを打ち消し合うことになる。これと同じことが、組織の価値観についてもいえる。多様性がもたらすメリットを得たいなら、ベクトルが同じ向きになるよう価値観を一致させる取り組みが必要なのだ。

多様な価値観の中で

生き方、会社の存続意義など根底の所はしっかりと合わす

その上での方法などは、多様なことの方がよいのだ。

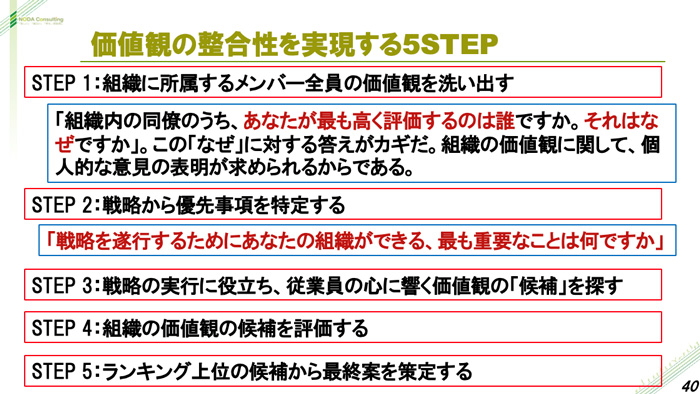

4. 「価値観の整合性を実現する5STEP」

4.1 STEP 1:組織に所属するメンバー全員の価値観を洗い出す

各メンバーが最重視する価値観を列挙し、それぞれの間にどのような関係があるかを特定してもらい、「バリュー・ストラクチャー」(価値観の構造)と呼ぶものを作成する。

私たちをグループとして結び付けているのは何かを明らかにするためには、価値観をめぐる組織的な話し合いを戦略策定プロセスに組み込むことが重要だと感じたそうです。

「組織内の同僚のうち、あなたが最も高く評価するのは誰ですか。それはなぜですか」。この「なぜ」に対する答えがカギ。

組織の価値観に関して、個人的な意見の表明が求められるからである。

4.2 STEP 2:戦略から優先事項を特定する

「戦略を遂行するためにあなたの組織ができる、最も重要なことは何ですか」

組織のミッションと公式な価値観とが矛盾しないようにするうえで役に立つ。

ただし、これはステップ2で行うことを忘れないようにしてもらいたい。というのも、先ほど述べた「価値観の魔法化」を信奉する人は、ステップ1を飛ばしてステップ2に進みたがるからだ。その場合、従業員が重視する価値観を聞こうともせず、自分が戦略と考えているものに役立つ価値観を選択してしまう。

4.3 STEP 3:戦略の実行に役立ち、従業員の心に響く価値観の「候補」を探す

社内のタスクフォースがこのステップに取り組む。理想を言えば、上級幹部に加えて、各階層から代表者を迎えるのがよい。

タスクフォースには次に、バリュー・ステートメントの候補を複数つくってもらう。

個人の価値観と組織的な価値観が完全に一致する必要はない。方向性が同じであればよい。

4.4 STEP 4:組織の価値観の候補を評価する

組織内の全員に発言権を与えるチャンス。

参加者を幅広く募る大きな利点が2つある。

1つ目は、どのバリュー・ステートメントが組織の構成メンバーに響くかが明らかになる。

2つ目は、組織のコミットメントが形成される。

この段階でリーダーが全員に与えるのは、「投票権ではなく、発言権である」

価値観の候補への評価を集め、その結果をまとめる

「オール・アワー・アイデアズ」という集合知エンジンを使う。

具体的には、2つの価値観の候補を回答者に提示して、組織にとってよいのはどちらかを答えてもらう。「よい」というのは、より本質的で、より役に立つという意味である。ここで1つを選べば、また次のペアが提示される。すべて選び終えれば、収集エンジンによってランキングが自動生成される。

他にも、従業員に価値観の全候補を思うままにランク付けしてもらったり、

最も好ましい価値観を5つ選んでもらったりするといった具合。

4.5 STEP 5:ランキング上位の候補から最終案を策定する

最終段階は、重要な判断が必要になることもあるため、リーダー層を含む少人数で行う作業となる。

ニューヨーク近代美術館(MoMA)の例

ステップ3で、「急進性:アートを集合的な学習行為に根付かせる」

ステップ4では、多くの人がこのステートメントを支持したが、「急進性」という言葉には、政治的な意味合いが含まれていた。MoMAが組織の価値観として急進性を採用することは賢明な選択だろうか。最終的に、MoMAのリーダーはこの価値観を残したものの、MoMAのミッションと自然に結び付く形である「急進性:常識を問い直せ。異論を歓迎せよ。発想を切り替えろ」と表現した。

※組織の価値観を統一する場合、昔と異なり現在は多様性が認められるようになってきた。

そのために、組織が大好きだったとしても、個人の価値観や、個人の行動を優先することが認められ、大切になってきた。

だから、組織の価値観を提示し、これに賛同する人という従来のやり方だけでは、時代にそぐわなくなってきた。

だから、組織の価値観と、個人の価値観をそれそれ出し、融合させる作業が必要になってきたのだ。

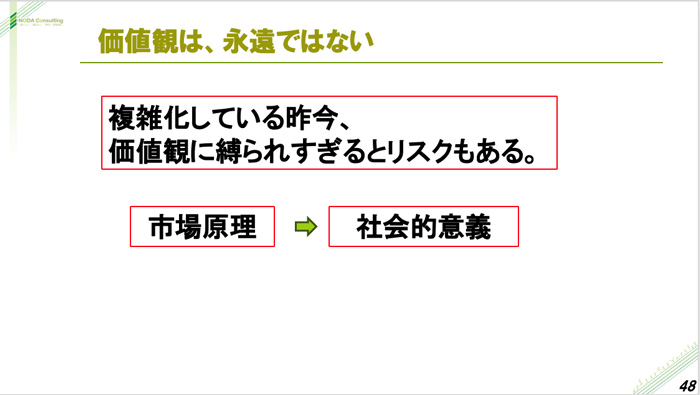

5. 価値観は、永遠ではない

複雑化している昨今、価値観に縛られすぎるとリスクもある。

・デルタ航空は、2018年にフロリダ州の高校で起きた銃乱射事件をきっかけに、全米ライフル協会(NRA)の会員を対象とした割引制度を廃止したことで、ジョージア州から燃料補助金を打ち切られかねない事態に陥った。

・ウォルト・ディズニーは、フロリダ州でLGBTQ+の権利をめぐる見解を表明したことにより、税制優遇を含む特区制度が廃止された。

・H&Mが中国における綿花生産や人権にまつわる問題への懸念を表明すると、同国での売上げが急減する事態に見舞われた。

・世界83市場で3万4000店舗を運営し、世界の総コーヒー販売量の3%超を占めるスターバックス。中南米、アフリカ、東南アジア計30カ国の40万に上る農家と取引

・デビアス 紛争地域のダイヤモンドが入らないように

・CVS(ドラッグストア)→ 売上げ年間20億ドルのたばこをやめる

市場原理→社会的意義

経済は市場原理で動くことが一般的だが、そうは言ってられなくなってきている。

前述したように、価値観は永遠ではなく、時代ともに変わってくるので

自由の象徴であるライフルを認めているアメリカだが、

それが本当に良いのか?数々の事件から反対意見が多くなり、

デルタ航空は割引を廃止したのだが、ライフル協会からの支持で

選挙を勝ち残ってきている、ジョージア州から、補助を切られるという

政治が絡んでくる問題になる。

そして、スターバックスなどは、市場原理でいくと

原価の安い地域のコーヒーを使った方がよいが

それでは、確認の取れない、地域でアメリカで不法になる児童労働で

栽培したコーヒーになるかもしれない、だから、市場原理より、

社会的意義をとり、確認の取れる地域からしか購入しないなどしている。

これからの経営は、市場原理だけではなく

社会的意義も含めて経営判断をしなくてはならなくなってきた。

6. 「企業の歴史と価値観」

6.1 企業の歴史

価値観は、企業の歴史から出てくる。

だから、継続するには意味がある。

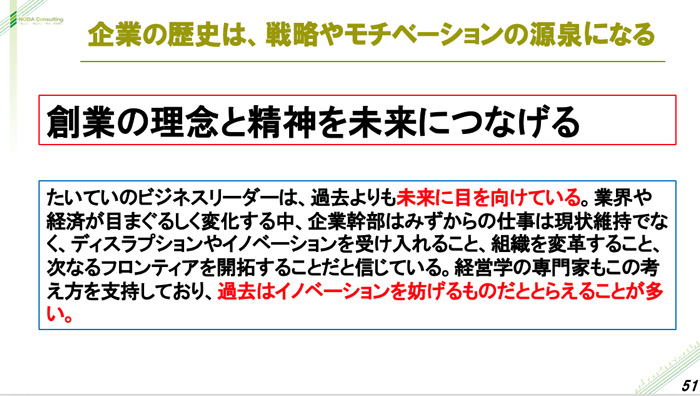

6.2 企業の歴史は、戦略やモチベーションの源泉になる

「創業の理念と精神を未来につなげる」

創業当時の理念や精神をより深く理解し、その知識をもとに今日のミッションやバリューを明確にしている企業は、危機を乗り越え、大きな飛躍を遂げる。

たいていのビジネスリーダーは、過去よりも未来に目を向けている。業界や経済が目まぐるしく変化する中、企業幹部はみずからの仕事は現状維持でなく、ディスラプション(破壊)やイノベーションを受け入れること、組織を変革すること、次なるフロンティアを開拓することだと信じている。経営学の専門家もこの考え方を支持しており、過去はイノベーションを妨げるものだととらえることが多い。

しかし、過去どうしてきたかで、歴史がある企業は

必ず大きな危機と変革があるのでそれを乗り越えた実績があると

企業組織は、未来に向けて変革、挑戦しやすくなる。

6.3 企業の歴史(ムラサキスポーツ)

ムラサキスポーツの前身は喫茶店の紫

開店前から行列が出来るほど繁盛し、スタッフの給料が1万数千円の時代に、月商は100万円くらい。儲かっていた。

母の影響で教会に行くようになり、祈っていても心に安らぎがなく、むしろ苦しくなっていく。

「こういう仕事をしていて良いのだろうか?」

喫茶店は酒で人を酔わせダメにしてしまうことがある。

スポーツは人を健康健全にする。家族、兄からも反対されたが、心機一転鞍替えした。

お酒を飲む場所が悪いわけではなく

そのお店によって救われる人もいるわけなので、

自分の心情とは異なるビジネスをしているのなら、

ムラサキスポーツさんのように、鞍替えする方がよい。

ムラサキスポーツのしてきたこと、創業者の行動

「月1回の朝礼」

牧師が聖書の話をし、祈りをする。

3つの愛に生きる

「まず神の愛を受け、それから神を愛し、

隣人を自分と同じように愛する。」

「人のために働く」

それが自然で、誠実で、気持ちの良い対応だったのに感動した。

社員第1主義が本当であった。

(現幹部が入社当時の感想)

「炊き出し」

上野公園で毎週2,3回ホームレスへの炊き出しをしている。

食事を与えるではなく、ホームレスの人を大切に思っているが、伝わってきた。(現幹部が入社当時の感想)

「置かれた場所の第一人者たれ」

中学の校長先生からいわれた言葉を信条としている

「三流の人間になることが大事」

汗を流す、涙を流す、血を流す、友人である牧師から教わった、

血:我々は、血の通った人間。血を流すほどの懸命さというように、

何かに一生懸命に取り組み姿勢の美しさを表している。

汗:汗を流すことの楽しさ、素晴らしさ

涙:嬉し涙、悲し涙、笑い涙、人間は心をもった動物、

この心で人はつながる。

先代・創業者の逸話は、現在の行動指針や大切にしたいことを

説明するのに最も適している。

事実を曲げることは良くないが、

解釈として、今に通じるように翻訳するのはした方がよい。というより、するべきだ。

6.4 過去をビジネスに活かす企業

歴史を思考や行動の基準とすることで

継続性を確保し、

ステークホルダーにレガシーの番人としての

アイデンティティ、誇り、責任感を抱かせ、進歩を促せる。この恩恵を理解した組織は、歴史を超えて前進するように努力しながらも、歴史を振り返り、敬意を払うことができるのだ。

会社の歴史をしっかりと見つめる組織は

感謝が出来る企業になる

過去を活かすには?

1つ目は、歴史を徹底的に調査する

2つ目のステップは、過去を未来志向の行動へ変換することである。自社の本質に沿った戦略、ポリシー、運営判断をパーパスによって引き出し、かつそれらを将来の成功にふさわしいポジションへと位置付けるのである。

3つ目は、そのような取り組みを中心に、組織の歴史や伝説を維持または変革するうえで、全員の役割を明らかにして組織を活性化することである。

4つ目は、自社とその歴史とのつながりを継続的に再調査、再解釈、深化させて、この発展を維持することである。

7. 「過去をビジネスに活かす企業事例」

7.1 レゴ

(レゴの本社 筆者撮影)

CEOを務めたヨアン・ヴィー・クヌッドストープは、2000年代に2年を費やし、当時創業70年を迎えていた同社の記録を深く調べ、創業者オーレ・キアク・クリスチャンセンの生涯を研究し、勤続年数の長い従業員らと面談した。

「よい遊び」を通して子どもたちの学びと知的成長を促すという、レゴの初期のミッションに対する理解を深めた。

やがて完璧主義による過剰性能という非生産的な傾向を助長した「子どもには最高のものを」という同社の理念にも目を向けた。

この作業によって、同社の状況は劇的に好転した。2010年から2019年の間、収益と純利益が2倍以上に増えた

7.2 カールスバーグ

(デンマークにあるカールスバーグ本社にて 筆者撮影)

2010年のステートメントでこのように宣言した。「私たちはけっして安住せず、常によりよいものを渇望します。(中略)大胆に挑戦し、リスクを取る勇気を持って、私たちは高みを目指し続けます。素晴らしいビールをつくるだけでは終わりません。もっと素晴らしい未来をつくるのです」。サンコファと同様、このステートメントも過去と未来の両方を見つめている。さらに、過去への憧れ(ノスタルジー)と、前進するための新奇性、イノベーション、リスクテイクが必要だとする意識(ポスタルジー)とを明確に結び付けている。2010年以降、カールスバーグは堅調な売上げと財務実績を記録している。

何かを変えようとしたり、組織の意識を統一するときに

会社の歴史、過去の良い所を引っ張り出し

それを、これからやろうとしていることの

説明に使うと、説得力と、イメージが増す。

自社の過去をもう一度見直すのは

ものすごく効果がある。

8. 「企業に根源的価値観を実装する方法」

8.1 企業に根源的価値観を実装する方法

コーポレートバリューを表現するのに使われる言葉

(東京証券取引所プライム市場に上場する時価総額上位30社より)

バリュー 12社

ビジョン 12社

社是 7社

経営理念 6社

ミッション6社

行動指針 5社

価値観 3社

企業理念 3社

基本理念 3社

使命 3社

存在意義 3社

パーパス 3社

スローガン2社

経営方針 2社

行動規範 2社

目指す姿 2社

階層では

単層(企業規範のみ)から

5層(社是、使命、目指す姿、価値観、行動規範)まである。

バリューは最も頻繁に使用され、30社のうち12社が用いていたが、言い換えると半数以上の企業は採用していない。

つまり、

どの言葉を用語として使うか、

階層をいくつにするかは関係なく

当たり前のことだが、中身が大事。

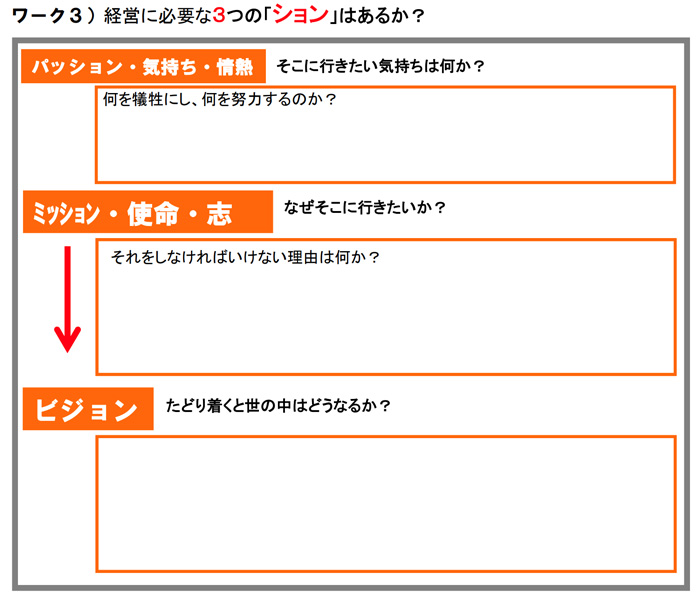

8.2 コーポレートバリューを構造的に理解し、検討再構築する

パッション・気持ち・情熱

↓ そこに行きたい気持ちは何か?

ミッション・使命・志

↓ なぜそこに行きたいか?

ビジョン

たどり着くと世の中はどうなるか?

これを考える。

詳しくは、2023年11月

『継続経営の真髄』

~お客様に長く愛される経営とは?~を参照のこと

他にも(用語は、それぞれの組織で合うものを使用すれば良い)

企業が最終的な到達を目指す地点

パーパス(自社が存続する限り追い求める高慢な理想)

ミッション(実現は極めて困難だが不可能ではない理想)

企業および企業の構成員の心構え

バリュー(最終地点に到達するための意思決定や行動を統制する判断基準)

中長期的な目標

ビジョン(最終地点に到達するために達成しなければならない目標)

短中期的な目標

経営戦略(最終地点に到達するための具体的な目標・計画・優先順位の選択)

心構えの実態

組織文化(コーポレートバリューを実現するための制約条件であり、有効な手段)

これらを参考に、考えてみると良い。

8.3 概念化、公式化、共創化

まず概念化をする

・過去と未来からコーポレートバリューの素材を収集する

・それに解釈を加え、どうまとめ、どう伝えるかを考える

次に公式化

・顧客体験、従業員体験、各部門の運営方針のあるべき姿を描く

・あるべき姿に向けた行動計画を策定

共創化

・組織内外の利害関係者と解釈をすりあわせる

8.4 中小企業、スタートアップはこうするとよい

スタートアップの場合、市場に投入する製品・サービスが固まり、成長に向けたアクセルを踏む前の段階で、概念化、公式化、共創化のプロセスを回し切ることが理想的だ。自社のコーポレートバリューを定義・実装させておくことで、カルチャーフィットを超えた「コーポレートバリュー・フィット」の高い人材を優先的に確保できる。このような人材は、非金銭的報酬に対してより高い価値を感じ、自社のコーポレートバリューを体現する中心的な存在となるだろう。

このやり方は、中小企業がすごく参考になる。

とにかくプロセスを早い段階、小さい段階で作り、運用する。

そうすると、非金銭的報酬により反応する優秀な人財が

小さい段階から採用しやすくなる。

大企業では当たり前かもしれないが

中小企業こそ、小さいうちに

パーパス、ビジョン、存在意義などを整理して

発表すると良い。

9. まとめ

自社の価値観を統一し、高めていくには

下記を、考え、まとめると良い。

・自分たちの会社は何を目指すか?

・どう目指すか?

・うちらしさとは?

・自社の存在意義は何か?

・自社の価値観は何か?

・どんな歴史か?

・今存在している、重要なポイントは何か?

・あなたが最も高く評価するのは誰ですか。それはなぜですか?

現在でも良い企業なのだからそれを

しっかりと理由をまとめ発信すると

もっと良い会社に成長できます。

参考文献)

・HBR 2023年4月号 組織と従業員の「価値観」を一致させ、持続的な成長を実現する (著)ポール・イングラム ,ユンジン・チェ

・企業文化 改訂版: ダイバーシティと文化の仕組み E.H. シャイン(著)

・DEEP PURPOSE 傑出する企業、その心と魂 ランジェイ・グラティ (著)

・HBR 2023年4月号 自社の価値観を脅かす政治リスクに対応する方法 (著) ロジャー L. マーティン ,マーティン・リーブス

・HBR 2023年4月号 企業の歴史を変革の原動力にする4つのステップ (著) ランジェイ・グラティ

・カナヤマヨシオ: 株式会社ムラサキスポーツ創業者・金山良雄の軌跡

・HBR 2023年4月号 コーポレートバリュー・アラインメント:企業に根源的価値観を実装する方法

・「概念化」「公式化」「共創化」の3つのプロセス (著) 琴坂 将広 ,ジョナサン・トレバー